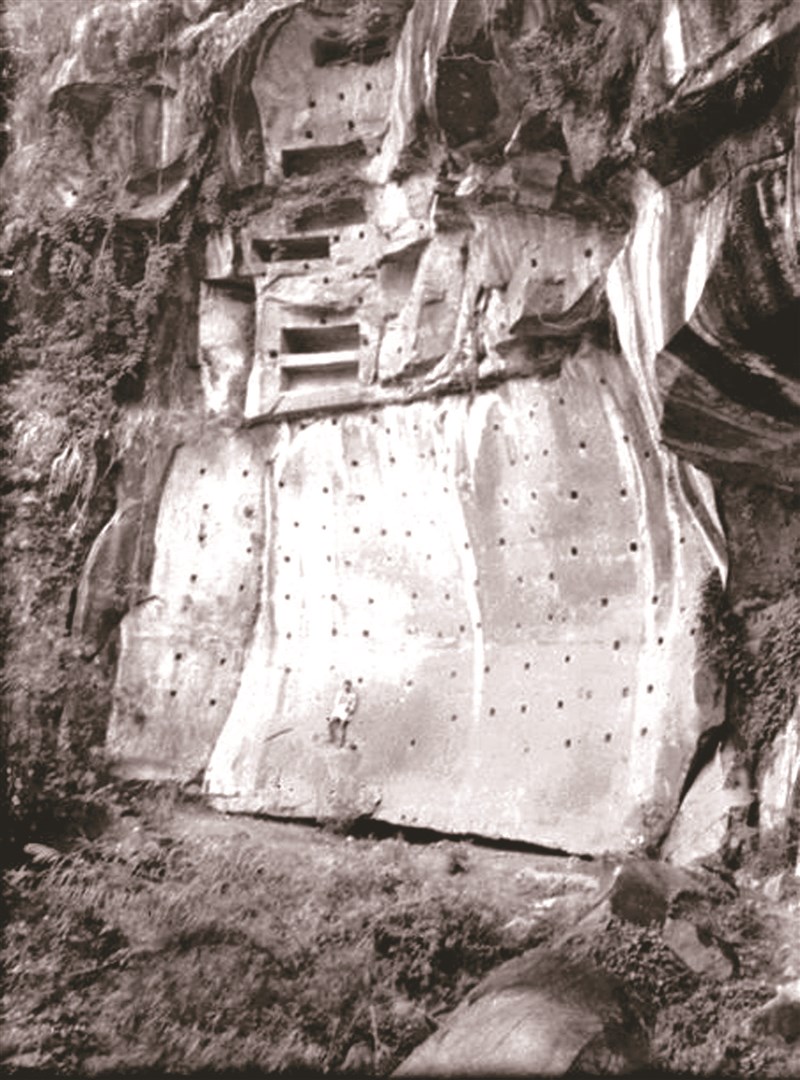

僰人用以放置棺木的壙室與插樁的孔洞。

圖/中央研究院歷史語言研究所提供

僰人用以放置棺木的壙室與插樁的孔洞。

圖/中央研究院歷史語言研究所提供

文/出谷司馬

四川南部僰人的古老喪葬習俗「懸棺葬」,是中國大陸西南地區一種特殊的喪葬習俗,也是眾多西南民族中獨有的一套生命禮儀。然而隨著僰人的漢化,無論在習俗或語言方面,已經不大能夠識別出誰是僰人了,因而「懸棺葬」也成為僰人傳統文化僅存的歷史遺跡。

為了研究僰人的懸棺與文化,一九四六年夏天,中研院史語所研究員芮逸夫前往四川南部的興文縣與珙縣一帶進行調查。根據芮逸夫此行的觀察,僰人的墓大都依著江水兩側的懸崖而建,並且分成兩種不同的形式。

其中一種是我們比較常見的,在牆上鑿出三、四寸見方的孔洞,然後在孔洞中插入木樁或鐵棍,每兩、三根樁上乘載一具棺木。這種懸棺,在興文縣一帶的岩壁上往往一次可見數十具之多;珙縣麻塘壩兩側的岩壁上,甚至可以見到數百具之多,在其縣志裡還特別稱此山崖為「僰棺崖」。另一種懸棺,則是在石壁上鑿出一個個的壙室,可以直接放入棺木。

但無論是哪一種懸棺葬俗,這些懸棺所在的位置都距離地面一、二十丈高,人們很難直接攀爬上去一探究竟。也正因為這個緣故,才讓這些僰人懸棺可以被保存得那麼完好。

透過芮逸夫發表在《中央周刊》上的〈川南民族的懸棺問題〉一文,我們可更進一步了解僰人懸棺裡的內容。芮逸夫記載,在他的請託之下,透過珙縣參議員何志熙的居中協調,找到了一個珙縣當地人。

此人當初為了躲避土匪(芮逸夫也提到過這一帶「沿途匪氛甚熾」,調查的行程也因此「耽擱頗多」),而在珙縣僰棺崖的白馬洞一帶,挖了一個可以居住又可以擺放懸棺的居所。透過何議員的引介,他們沿著階梯拾級而上,進入了這個神祕的山洞內,也讓芮逸夫可以近距離調查懸棺的裡裡外外。

山洞裡頭共有四具棺木,洞外還懸掛了另外八具棺木。透過何議員和地方耆老商量過後,芮逸夫將外面比較靠近洞口的三具棺木一一打開調查,並且帶回了其中一具棺木──這具棺木後來應該是跟著他一起回到了南京史語所。

根據芮逸夫的調查,這棺木是由一整根木頭挖空製成的。內中除了亡者以外,還有些許的陪葬品,不過都是一些生活用品,而非什麼貴重的寶物。比較值得留意的是,這些亡者所穿的衣服,外面是明代以前的漢人服飾,但是裡面所穿的卻不是,有可能是僰人的傳統服飾。

在今日興文與珙縣一帶雖然還有一些人可能是僰人後裔,但是至少在一九四○年代時,這裡的僰人都已經漢化了,而且也都不再採用傳統的懸棺葬俗。不過在當地漢人口中,這些僰人後代都被稱為「掛岩子」的後人,從這個生動的詞彙來看,懸棺已然成為僰人所流傳下來的文化代表。