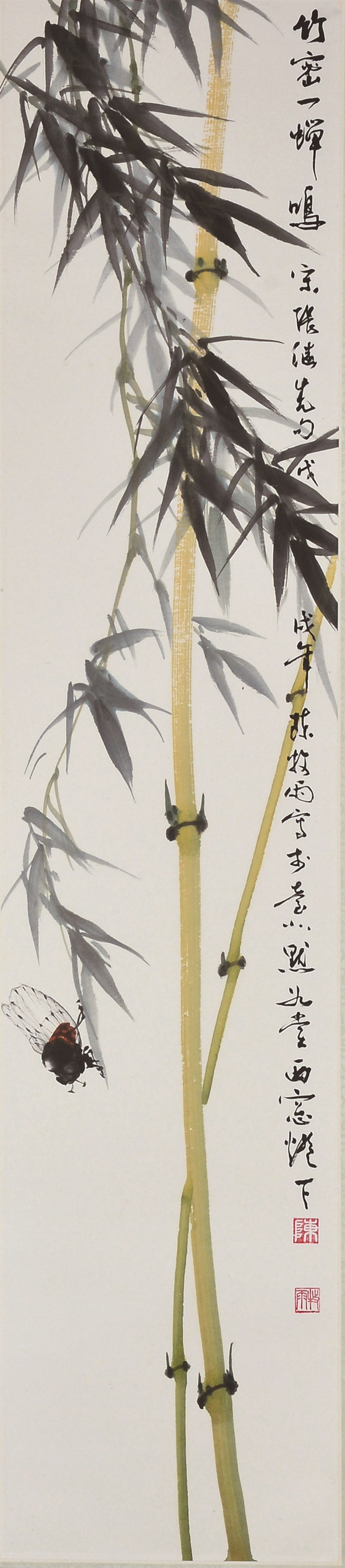

圖/陳牧雨

圖/陳牧雨

文/陳牧雨

蟬的一生,是一種奇特的生命旅程。

首先,成蟲會用尖而硬的產卵管刺入樹皮產卵,到第二年孵化的幼蟲稱為「若蟲」。若蟲會掉到地上,接著鑽入土中,開始短則數年、長則十三年甚或十七年,靜默且漫長的地下生活。之後破土而出,在短短四至六周內羽化、交配、產卵、死亡,待卵孵化後,再進入下一個生命周期。

由於人們看不見在地下潛藏多年的若蟲歲月,只見到破土而出的短暫成蟲生涯,因此古人將蟬分為春生夏死的「夏蟬」,及夏生秋死的「秋蟬」。

夏蟬不見秋冬,秋蟬不見春冬,因此莊子在〈逍遙遊〉中說:「蟪蛄(蟬的另一名稱)不知春秋,此小年也。」同時也在〈秋水〉篇說:「夏蟲不可以語於冰,篤於時也。」因其生命太短,為時所限,所以不能跟它們談論冰雪之事。其實,莊子是藉蟬的短暫生命來說明,最好不要跟人談論對方不知道的事,因為知識不足,欠缺了解,這樣的討論等於白搭。

莊子鄙視不知春秋的蟪蛄,乃源自他對生態的不了解,在地下積蓄醞釀了十幾年,一旦破土而出,怎能不盡情鳴唱?於是,使盡生命之力的蟬噪,響徹了整個夏秋的樹林,也迴盪在廣闊的山谷與田野上空。雖然有時挺惱人,卻也應和了范仲淹「寧鳴而死,不默而生」的自我期許,最後,更贏得了歷代文人的青睞與為文為詩的歌頌。

唐朝詩人虞世南〈蟬〉:

垂纓飲清露,流響出疏桐。

居高聲自遠,非是藉秋風。

蟬其實是以喙啄樹皮,喝樹汁維生。古人不見其食,而誤以為蟬只飲清露維生,又居樹梢高處不分晝夜吟唱,因此有「飲露身輕,吟風翅薄」的說法。

虞世南是唐太宗身邊的重臣,過世後還被繪上淩煙閣,為淩煙閣二十四功臣之一。根據史載,其為人沉靜寡欲,剛正不阿,因此虞世南的詠蟬詩,乃是藉蟬的特點引申作自己的堅持。

他認為,蟬聲之所以能傳得很遠,是因其居於高處,而非依靠風的助力──暗喻人品高上、學問廣博,這樣的影響力才可以大而持久;反之,藉勢藉端的影響力,其實是薄弱而短暫的。

以清露為食,所以身軀乾淨;居高吟唱,所以聲遠。兩者合一,是謂「高潔」。「潔」、「節」諧音,因此蟬有「高節」的意涵。而在古代文人眼中,竹子一竿掀天而上,有節且不畏霜雪,所以也是「高節」的象徵。於是文人畫家們,就喜歡把蟬跟竹畫在一起,以此自許或明志。

由於蟬是以樹汁為食,而竹竿堅硬,蟬喙難以刺穿,所以蟬其實鮮少停留在竹子上面。但因「竹蟬」有其文化上的意義,也就不論其實際生態了。同樣,宋代張繼先有「松高孤鶴唳,竹密一蟬鳴」的句子,但事實上,鶴一般生活在水邊,巢也築在草澤之間,並不會飛到松樹上。

「松鶴」與「竹蟬」,皆非生態上的實際狀況,而是因文人寓意而虛構的意象。

曹魏時代的曹植在他所寫的〈蟬賦〉裡說:「帝臣是戴,尚其潔兮。」意思是,皇帝和臣子都應學習蟬高潔的情操;陸雲的〈寒蟬賦序〉甚至說:「君子則其操,可以事君,可以立身,豈非至德之蟲哉?」直接把蟬說成「至德之蟲」。這也是後代許多文人雅士,喜以玉石雕成的玉蟬作為佩飾或帽徽的原因。