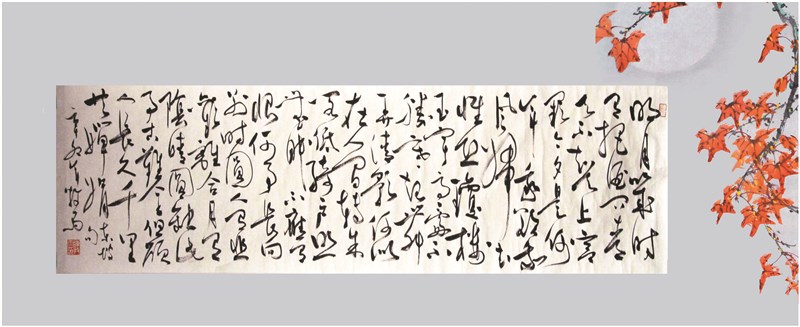

圖/陳牧雨

圖/陳牧雨

文/陳牧雨

唐代李讀所著《宣室志》裡,記載唐人李揆「見一蝦蟆,俯于地,高數尺,有解曰:夫蝦蟆月中之蟲,亦天使也。後數日,果拜中書侍郎平章事」。可見青蛙是善神,祂的出現預示著好運即將到來。

而《淮南子‧覽銘訓》裡說明了月中蟾蜍的由來:「羿請不死之藥於西王母,羿妻嫦娥竊之奔月,托身於月,是為蟾蜍,而為月精。」嫦娥奔月後在月亮中化身為蟾蜍。這裡所謂青蛙、蝦蟆、蟾蜍,其實說的是同一種生物。可能是這樣的傳說,因此,以前在中秋夜才會有「觀四腳神」的遊戲吧?

後來我上了初中,中秋節的活動轉變成玩沖天炮、水鴛鴦或仙女棒的節日。中秋夜,我們成群結隊地在街上到處閒逛,同時到處點燃沖天炮,看著沖天炮朝天呼嘯沖去,有一種震撼的快感;水鴛鴦則會延遲一段時間才爆開,於是我們點燃後到處丟擲,等著看它們依序爆炸。至於仙女棒,則是女生們的專屬遊戲。

不知哪一年開始,台灣的中秋節家家戶戶都聚在門口吃燒烤,於是中秋節變成了燒烤節。從此,燒焦味、沾料雜味及木炭焚燒產生的刺鼻味,充斥在本該浪漫的中秋夜晚,還造成了嚴重的空氣汙染。其實這樣並不恰當也不健康,但以這樣的形式慶祝中秋似乎方興未艾,一點沒有終止的跡象。

其實依我看來,吃著月餅、剝著文旦,一家人泡著茶團圓賞月,應該是歡度中秋最好的方式。

然而屬於團圓的日子,對於流浪在外的遊子而言,「每逢佳節倍思親」的淒然落寞可想而知。

唐朝詩人王建有一首〈十五夜望月〉詩:

中庭地白樹棲鴉,

冷露無聲溼桂花。

今夜月明人盡望,

不知秋思落誰家。

頭兩句,說明了這個中秋是寂寞清冷的。今夜人人都會望著天上的明月,但遠離家鄉的人,則因為如此明亮的圓月,更興起對親人無盡的思念。

白居易〈八月十五日夜湓亭望月〉,說的亦是同樣的心情:

昔年八月十五夜,

曲江池畔杏園邊。

今年八月十五夜,

湓浦沙頭水館前。

西北望鄉何處是,

東南見月幾回圓。

昨風一吹無人會,

今夜清光似往年。

今年中秋的月光與往年一樣的清明,然而離家卻已好幾年了。同樣的月光,不同的情境,團聚的歡樂與流浪的孤寂,就如同「曲江池畔杏園」與「湓浦沙頭水館」的區別,不是身歷其境的人,是很難體會的。

當年東坡居士初貶黃州,仕途不順又離鄉背井,這樣的狀況碰上中秋,心情的鬱悶可想而知。於是他填了一闋〈西江月〉:

世事一場大夢,

人生幾度秋涼?

夜來風葉已鳴廊。

看取眉頭鬢上。

酒賤常愁客少,

月明多被雲妨。

中秋誰與共孤光。

把盞淒然北望。

詞中道出了萬般的無奈與愴然。然而個性本是曠達的蘇軾,有一天終於想通了,於是他又填了一闋中秋詞〈水調歌頭〉:

明月幾時有?把酒問青天。不知天上宮闕,今夕是何年?我欲乘風歸去,又恐瓊樓玉宇,高處不勝寒!起舞弄清影,何似在人間?

轉朱閣,低綺戶,照無眠。不應有恨,何事長向別時圓?人有悲歡離合,月有陰晴圓缺,此事古難全。但願人長久,千里共嬋娟。

既然人生無法避免悲歡離合,那就看開一點,只要親友能平安健康,雖相隔千里,畢竟也可在中秋夜共賞一個相同的明月。思念轉成了欣慰與祝福。這樣的正念,使這闋詞成了千古名篇。