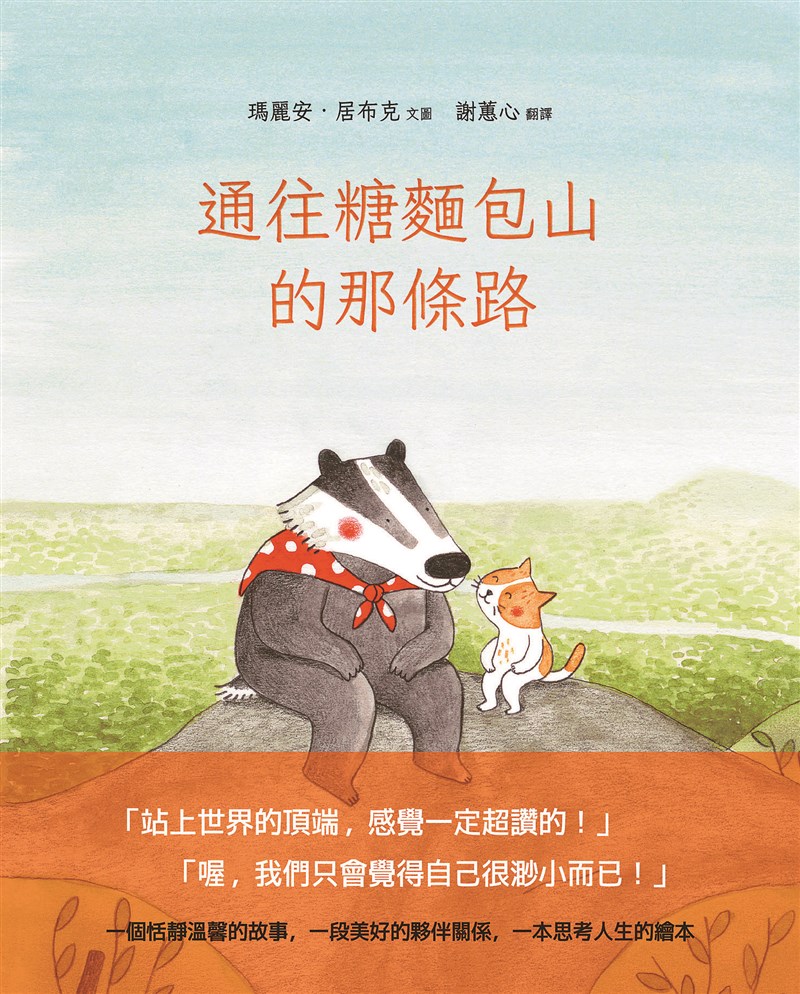

《通往糖麵包山的那條路》

繪/瑪麗安.居布克 圖/拾光工作室提供

《通往糖麵包山的那條路》

繪/瑪麗安.居布克 圖/拾光工作室提供

文/施佩君

《通往糖麵包山的那條路》作繪者瑪麗安.居布克的文字與圖畫,簡潔詩意,情感豐富,以輕柔舒緩的節奏,樸素平靜的敘事語言,娓娓道出一段跨世代的情誼。

通往糖麵包山的那條路,也通往個人的心靈世界。在書頁中安靜的行走,隨著獾奶奶步入山徑,隨著貓咪嚕嚕跟了上來,隨著他們對話,隨著在山頂靜默,隨著兩個人的背影變成一個人的背影……時間緩慢了下來,世界也都安靜了。

獾奶奶每個星期天都會從花園後方的小徑一路走到糖麵包山的山頂,她獨自走,卻不孤單寂寞,因為她享受自然,並總是慷慨分享,樂於助人,路途中結交了許多朋友,也會有一些新發現。

白喉麻雀弗德列克、狐狸亞力山卓、松鼠朵莉絲、火雞禿鷹威爾等,這些在故事中出現的小配角,擁有自己的名字;名字讓這些角色成為獨一無二且不容忽視的存在,同時也是友誼的宣告。因此,獾奶奶並沒有在邀請窺探的小貓咪享用點心時,問他的名字,這時兩人只是萍水相逢;而當小貓咪跟上來,決定同行時,獾奶奶為他找了登山杖,並且問:「你叫什麼名字?」兩人的友誼關係由此確立。

另一個關於名字的小插曲,也很有趣。路途中,小貓嚕嚕抓到老鼠,問獾奶奶:「我抓到的,可以吃掉嗎?」獾奶奶沒有直接回答可以或不行,而是說:「呃,她是……蘇西!」

察覺需求恰當回應

從「文化傳承者」、「教育引導者」的角度來看獾奶奶,讀者很快就會明白,她讓人願意追隨的特質,不僅僅是「見多識廣」、「什麼都可以分享」,還有她對於周遭環境與人有豐富的感受力,她能注意到一些微不足道的細節,並很快察覺他人的情感與需求,做出恰當的回應。

更重要的是,她讓人有「為自己做決定」的機會。當嚕嚕覺得自己太小,走不到山頂時,獾奶奶只是告訴他:「我第一次爬上那裡,差不多就是你這個年紀。」然後就繼續自己的旅程。當他們遇到叉路時,嚕嚕問要走哪一條?獾奶奶回答:「你比較喜歡哪一條?」藉此教他聆聽內心的聲音。

每個星期天,獾奶奶與嚕嚕一起去爬糖麵包山。那座山,那兩個人,那條通往山頂的路,「一樣的但又不太一樣」的重複著;獾奶奶漸漸衰老,嚕嚕漸漸茁壯。需要休息的人,從嚕嚕變成獾奶奶;先通過最困難一段路登頂的人,從獾奶奶變成嚕嚕。相似的風景照映兩段截然不同的生命過程,終於兩個人又變回一個人,嚕嚕繼續探尋這座山的祕密,獾奶奶的陪伴從看得見的身體變成看不見的知識與精神。

瑪麗安.居布克在這本書中畫了三幅登頂的圖畫。第一幅畫只有側身的獾奶奶與嚕嚕的背影;第二幅加入了火雞禿鷹威爾,站在獾奶奶身邊;第三幅只有形單影隻的嚕嚕,威爾在天空盤旋。(仔細看的話,會發現還有一隻小蝸牛,你知道他從哪裡加入故事的嗎?)作者安排火雞禿鷹踞守山頂,並特意描述他有「銳利但和藹的眼神」、「裸露的小紅頭」和「鋒利的爪子」,引我們進一步去思考牠所代表的象徵意義——非善非惡的大智慧、對死亡的臣服與接受、淨化與重生。

聆聽觀看感受世界

《通往糖麵包山的那條路》關於傳承,關於分享,關於自然,關於年輕與衰老,關於陪伴與獨行,關於人生旅途中的種種思考。瑪麗安.居布克的文字與圖畫,簡潔詩意,情感豐富,以輕柔舒緩的節奏,樸素平靜的敘事語言,娓娓道出一段跨世代的情誼,並溫柔的展開更寬廣的解讀空間。

其中,她也在傳遞一種獲致幸福的方法:更仔細去聆聽,更專注去觀看,更善意去對待,更樂於去付出,更敏銳的去感受世界,發掘世界新的一面;我們也能引領自己或他人,踏上那條路,抵達心之所嚮「很美的地方」。