圖/宇田川由美子

圖/宇田川由美子 圖/宇田川由美子

圖/宇田川由美子

文/左卷健男

要形成化石的條件是「生物死亡時,身體沒有被動物吃掉,且身處於不會腐爛的環境。」一般情況下,即使沒有被動物吃掉,屍體也很有可能被黴菌、細菌等微生物分解,變得腐爛。滿足這些條件的地方,只有土壤深處。如果屍體被掩埋在地底深處,不只不會被動物吃掉,在這樣的環境下也不易被細菌分解。隨著沉積物長時間的堆積,這些生物遺骸與沉積物,會逐漸轉變成堅硬的岩石。

萬億年後 留存有限

不過,生物體並不會原樣保存下來。生物被埋在土壤中,經過幾萬年、幾千萬年,甚至幾億年後,容易被分解的部位就會被分解而消失,只有身體的一小部分會轉變成礦物而保存下來。舉例來說,自然界裡大概每10億根動物骨頭中,只會有一根留存下來。一個人有206根骨頭,當今所有日本人的骨頭加起來,能轉變成化石的也只有20幾根而已,僅是一個人骨頭數量的十分之一。

冰封化石 印痕化石

1900年,人們在西伯利亞發現了冰封的猛瑪象,身上還留有毛與肉。據說這些肉還讓狗兒吃得津津有味。這具猛瑪象也被稱做「冰封化石」。

另外還有一類「沒有留下身體的化石」。在德國發現的一些水母化石,位於1億5000萬年前(中生代侏羅紀)的地層內,它們並沒有留下身體,而是只留下輪廓外形,屬於「印痕化石」。當時的情景大約是,水母靜靜躺在泥沙上,來自上方的泥沙迅速覆蓋住水母,於是水母便在上下層的泥沙之間留下印痕。

同樣的,恐龍在石灰岩上留下的足跡能夠形成「足跡化石」;以及沙蠶這類的多毛綱動物、螃蟹等甲殼類動物,牠們的爬行痕跡會形成「移跡化石」;而動物的糞便也可形成「糞化石」。

除此之外,螃蟹的洞穴、穿孔貝鑽出的洞穴,這種動物生活過的巢穴也會形成化石,這些都屬於「生痕化石」。

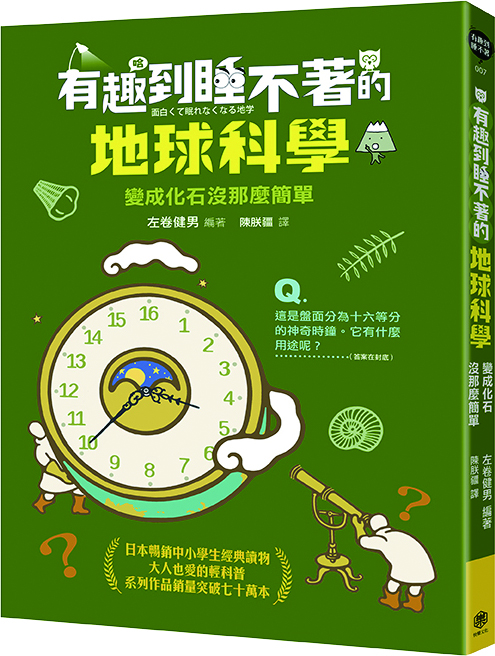

也就是說,古代生物遺留下來的任何形式的東西,都可以成為化石。化石的英文為fossil,在拉丁文中的意思是「從地球中挖掘出來的東西」。文字內容與圖照節錄自《有趣到睡不著的地球科學:變成化石沒那麼簡單!》,快樂文化授權使用