圖/小童畫

圖/小童畫

文/赫連擁

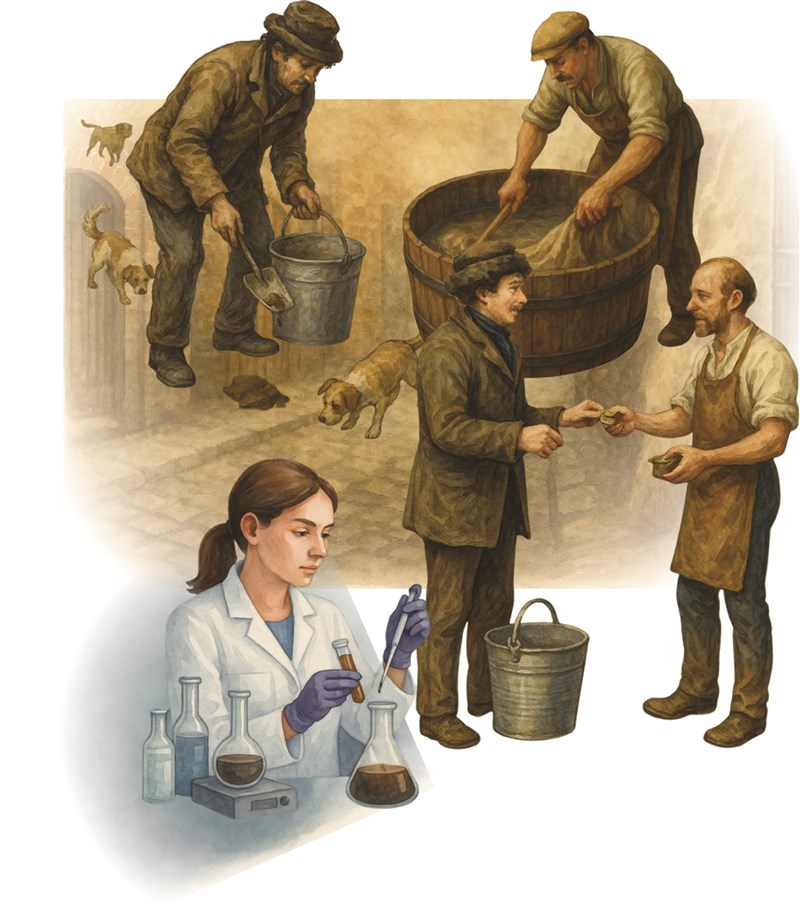

以糞便作為天然肥料澆灌植物,是很早就普及的有機常識。可是你知道嗎?糞便除廣用於施肥外,特定的動物糞便也有其他特殊用途,譬如狗糞,就曾是19世紀維多利亞時代英國倫敦街頭,有人爭相收集的一種「物資」。甚至,那時「專門收集狗便便賣錢的人」還有一個職稱,英語叫做「Pure Finder」,在此譯作「拾穢者」。

糞便加工 生物科技

所謂「pure」,在這裡可不意味「純潔」,而是皮革工匠的行話,由預製皮革的過程中的「浸皮」(puering) 一詞轉成。原來,在沒有現代化工材料的年代,狗糞居然是一種寶貴而常用的天然催化劑。

皮革的生產,得先經過繁複的「鞣製」過程,使其變為不會腐壞並且適合加工的皮料,才能用於製作成市場中常見的皮衣、皮包、皮鞋等成品。

換句話說,這是一種天然的生化處理。由於皮革工人的工作並不包括負責收集狗糞,於是才有了拾穢者,就等同於早期「生物科技」的一環「供應鏈」。

當時的皮革工坊,會依照糞便種類,給予不同價格收購。以食肉為主的狗,其糞便中酶含量高、效果最好,因而最受歡迎,其次是鴿子糞或雞糞。鴿糞富含尿酸鹽,也有助於分解油脂。

城市髒活 高端取代

如此說來,拾穢者可不是見糞都撿的「街頭鏟屎官」。他們熟悉狗的活動區域,知道哪裡「貨源」最豐富,既要去跟養狗人家套交情、還要跟一般掃街工人「競爭」;到了19世紀中葉,倫敦的皮革業興盛,拾穢者一天可以收集一桶十多公斤的「原料」,收入不僅足以養家,更比其他勞工體力活兒相對優渥,於是興起了「便便淘金熱」,狗糞被視為「城市黃金」。在當時更無人鄙視或歧視這樣的「髒活兒」,尤其對最底層的勞工而言,這分工作至少要比乞討或偷盜扒竊更有尊嚴。

到了20世紀初,隨著化學工業的進步,新的鞣製劑取代了動物糞,諸如硫酸銨、酵素粉末、人工鞣酸能達到同樣甚至更好的效果,應用於皮革的酶製劑不再需要透過狗的消化道來製造,拾穢者這個職業也就逐漸消失乃至絕滅。

想想我們如今所能見到及討論的「資源再利用」或「循環經濟」,是否也與當年的拾穢者有幾分相似?只是今天的「糞便科技」更高端了,例如:研究員利用動物糞便提煉生質能源;或用細菌分解廢皮革、再生成可回收材料。

回頭看,從臭氣熏天的街角,到高科技生化實驗室,這條看似離奇的進化發展,蘊藏著人類的適應力與探索心。