印度祇園精舍遺址。圖/佛光山提供

印度祇園精舍遺址。圖/佛光山提供 獨木不能成林,在佛門裡,叢林是指很多人聚合的地方,等同於學校。圖/Pixabay

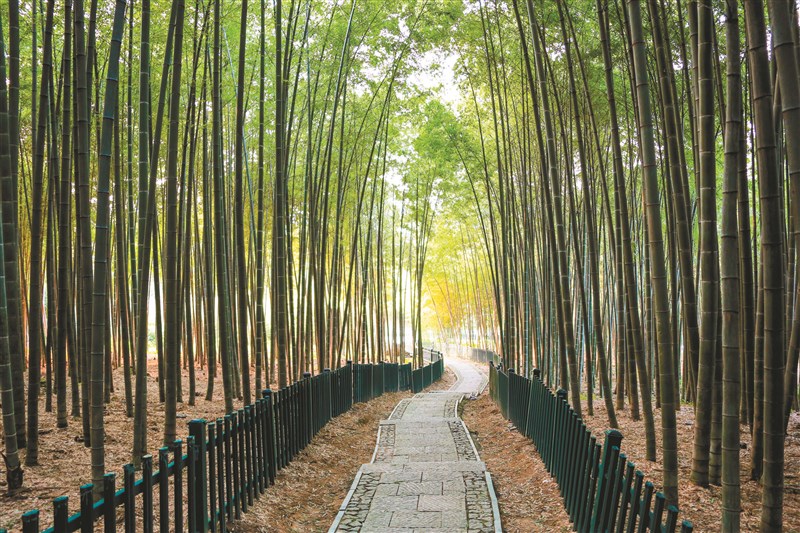

獨木不能成林,在佛門裡,叢林是指很多人聚合的地方,等同於學校。圖/Pixabay

第八屆台灣佛教寺院行政管理講習會

時間:2003年11月12日

地點:台北三峽佛光山金光明寺大會堂

現在台灣的寺院,講到它的功能,有的是繼承過去傳統功能,但是現在慢慢地也在發展未來性。過去寺院的功能,一個就是佛殿。信徒來了,把所有的責任都交給佛祖,「你去拜佛!」就沒有第二句話了。在我的看法,佛殿裡面的佛祖是非常辛苦的,不要看他坐在那裡不動,各種人進來,他總會給你有所感受。除了有佛殿的功能以外,第二個功能,就是齋堂。齋堂供給大家吃,即使沒有齋堂,把佛殿裡面的蒲團收起來,就可以辦齋了。有的土地大一點或者是寺院寬一點的,它有很好的齋堂,信徒來了,除了拜佛、吃齋,也誦經。或者在客堂裡,法師跟他講幾句話,他就很滿足了。但是這樣的佛教,只能把信徒帶到信佛、拜佛、求佛的階段,他的信仰是建築在貪心上面,只會跟佛祖要求:給我發財、給我家庭平安、給我幸福,都是要佛祖來為他服務,對於信仰的犧牲、奉獻、超越、昇華卻不懂,而我們出家的人也沒有辦法引導他、提升他。

貢獻社會 慈悲度眾

金光明寺還有一個名稱叫做「信徒大學」,是為教育信徒而設立,讓信徒不要把自己的信仰建築在貪心上面,慢慢把信仰從拜佛、求佛、信佛、學佛,提升到行佛。也不一定只是要信徒行佛,我們出家的法師也要先行佛,要慈悲、熱心度眾、對佛教的教育文化護持、對社會有所貢獻,讓社會對佛教有一個重新的認識。

有的信徒捐款很多、投資很多,是功德主,卻自認為我是董事、我是老闆,慢慢地就管起寺廟的運作,你還要看他的臉色。所以,「僧事僧決」的理念不容易達到,又因為需要在家信徒護持,只得遷就他。

意思就是說,現在台灣佛教僧信之間潛藏了好多的問題,怎樣來解決呢?

現在台灣的佛教看起來很興盛,到處都有寺院、到處都有信徒、到處都有自由,實際上,在我看來,佛教還是在發展的危險邊緣。比方說,政治人物不喜歡宗教、不喜歡佛教,但因為我們有信徒、有群眾、有票源,所以到了選舉的時候,他們就會來拜託,而實際上,他是不喜歡佛教太過發展的。宗教太發展,你有了群眾,會影響我的政權;你有很高的學問、道德、力量,會讓社會的群眾去崇拜你,我這個政治人物就沒有威風了。從有歷史以來,佛教金錢多了、寺院多了,就會因為有人嫉妒佛教的弘揚,引起政治力量來摧毀佛法。你說台灣沒有這樣的事情嗎?例如宗教法的立法不斷遭到阻止,經過六、七十年了,還是過去民國十八年(一九二九)的〈監督寺廟條例〉,這是一個不健全的法規,等同於沒有「法」。

有些佛教徒覺得「宗教自由,不要法」,其實,不要法就能自由嗎?縣政府、鄉公所,隨便一個科員就可以整你,「這個不對、那個不合法」。所以,要有法來保護,就像國家有法治,我們才有保障;沒有法,任那許多政治官員宰割,這不是很好。例如,現在多少佛教人士要在電視設立佛學節目,卻備受刁難。他們不准宗教節目排在前面幾台,都是排擠到後面的時段,前面都是安排娛樂的、政治的、新聞的、體育的、股票的節目。過去多少年,我曾經在佛教會,看政府的作為,它只是希望佛教分派、鬥爭。過去政府人員對我們有一句很不好的話,他說:「讓他們佛教狗咬狗啊!」就是讓佛教內鬥、鬥得兩敗俱傷,他坐收漁翁之利,所以這都是屬於佛教的危機。但是,我們現在的佛教徒,只求能可以安全地做法會,沒有人干擾我;建個寶塔,能可以納骨塔不要繳稅,就很滿足了,不知道佛教未來發展的隱憂。現在就讓我們大家共同來了解佛教未來的發展。

奉行佛法 和合共住

佛光山在各個地方都有寺院道場,中國過去稱為「派下」,在日本稱「末寺」,現在在台灣就稱作「別分院」、「別院」。過去,開元寺、靈泉寺、苗栗法雲寺、觀音山,這許多名山都有幾十個別分院,散居在台灣各地,大部分都是因為徒眾或者人員多了,才給他一個別院去管理,他不受本山的管轄,或者說和本山只有法脈上的關聯,在行政、財務、經濟、弘法上都沒有建立關係,因此沒有團結力,在弘法事業上沒有執行力,沒有發展的力量,各自為政。

不管你的本山在哪裡、祖庭在哪裡,或者你是一個人一間寺廟,基本上,在佛門裡不能獨立。佛門的出家人叫做僧眾,「眾」,簡單的寫,是三個「人」,三個人以上才能成眾,是和合眾。我們不能一個人一間寺院,要有幾個人才能成眾。過去寺院稱「叢林」,就是要好多的樹木聚在一起才能成林,獨木不能成林,也就是說,叢林是很多人聚合的地方,等同於學校。其實,我認為世界上辦學最早的是釋迦牟尼佛,祇園精舍就是祇園大學,有一千二百五十多個學生,竹林精舍就是竹林大學,而釋迦牟尼佛就是校長,那許多的大弟子都是教授、老師。

那爛陀寺 佛教大學

佛教在印度流傳,在西元五世紀的時候就有那爛陀大學,一直到七世紀的時候,玄奘大師到印度那爛陀大學留學,裡面的學生就已經有三萬多人,不小於現在的大學。所以,有人說:「哎呀!你看美國的耶魯大學、哈佛大學都是一、二百年的歷史。」其實,佛教在一千多年前就有大學了。現在,日本說:「我們的駒澤大學有幾百年歷史了。」其實中國叢林在唐朝的時候,已經有八大宗派,在各地共同建立基地,可以說每一個宗派的本山道場都是一所大學。

鳩摩羅什法師在姚秦苻堅的護持下,譯場裡有一千多人。南北朝時代的道安大師,在長安主持譯場,等於是現在的研究所,他的徒眾都是一流的,也都有四百人以上。一千三百年前,唐三藏玄奘法師的譯場也有一千多人,光是翻譯的譯場就有這麼多的群眾。(待續)