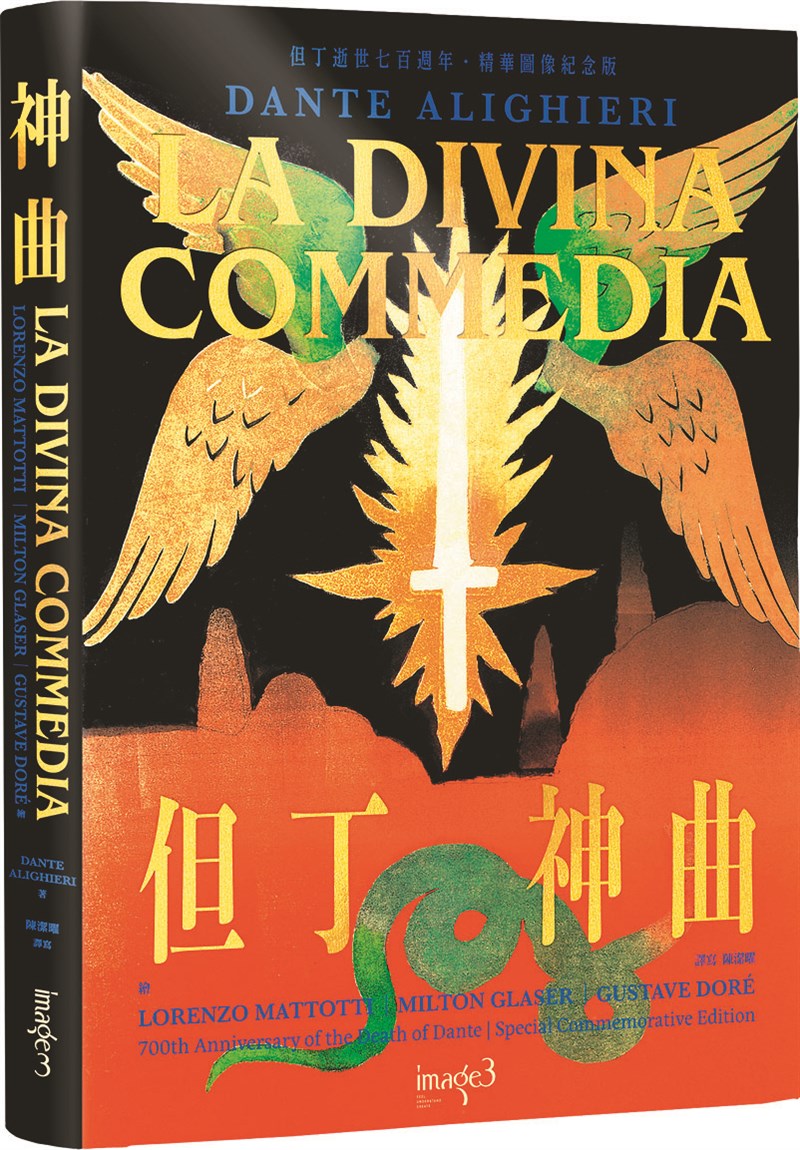

《神曲:但丁逝世七百週年.精華圖像紀念版》

圖/大塊文化提供

《神曲:但丁逝世七百週年.精華圖像紀念版》

圖/大塊文化提供

文/廖淑儀

《神曲》是一本圖像書吧!但丁逝世七百年來,藝術家前仆後繼地紛紛投入《神曲》中的圖像創作:15世紀的波提且利(Sandro Botticelli)的著名地獄圖,布雷克( William Blake)的插圖集、米開朗基羅、羅丹、達利、墨必斯,乃至19世紀最受歡迎、至今仍被選為最適合放在翻譯本中的插圖畫家古斯塔夫.多雷(Paul Gustave Doré)的作品,一直持續到現在,關於《神曲》的想像從未間斷。

《神曲》深入西方(尤其歐洲)文化肌理的程度,大概會喚起類似諸子百家(孔子、老子、莊子)在我們心裡的漣漪與想像吧!當然,我們不一定要讀《神曲》,但我們之中許多人熟悉漫威電影,由此更了解北歐神話(索爾等等);也有人耽讀丹.布朗的小說(例如《達文西密碼》),他的《地獄》即從布雷克的畫作說起。且除了佛教的十八層地獄,我也的確好奇西方的地獄是誰開始定義的?而那個把天堂描繪成普遍認知的「光」的世界到底又是長什麼樣子的呢?

但丁《神曲》就能賦予我們這樣的好奇體驗。而對於像我這樣,從來沒想主動接近《神曲》的人來說,從圖像開始閱讀,或許是一個最美麗、也最容易直搗核心的入門。

三個畫家不同風格

這本《神曲:但丁逝世七百週年.精華圖像紀念版》,我想便是出自於這樣的理念而製作的圖像書。全書由不同時代、不同風格的三個畫家分別繪成。地獄部分選擇的是義大利畫家羅倫佐.馬托蒂(Lorenzo Mattotti)的作品。自從看過《漢賽爾與葛麗特》(2020出版)的暗黑版繪本之後,我對馬托蒂幾乎心悅誠服,他對圖像的想像總是著重在作品的張力上,我常感覺他的作品充滿聲音或音樂,在《漢賽爾與葛麗特》裡是暗黑森林的呼吸,在王家衛《愛神》海報裡,是繾綣的窸窣流動,在《神曲》就完全是受刑人的呼喊、鬼氣淋漓以及但丁的深深恐懼了。

煉獄則是美國平面設計師米爾頓.葛拉瑟 (Milton Glaser)所繪,他是「我NY」的經典設計者。在他手裡,煉獄每幅圖都成了可以張貼在公車、或者大樓的設計看板,尤其在城市孤獨行走的時候,抬眼凝望,就能掉進天使舉亮寶劍的瑰麗花園裡,從此不受毒蛇猛獸侵襲。

而壓軸的古斯塔夫.多雷(Paul Gustave Doré )則主筆天堂,著名學者黃國彬的譯本(九歌出版)裡就提到,多雷的木刻中「要光有光,要暗有暗,要光暗之間的微明,微明就應筆而至」,而我也的確看到,神采霏麗,集崇高、優雅與神聖圖案的天堂景象,它們就像無字繪本,透過畫面人物欲言又止,也經由閱讀,人們會自然生出想像。

從圖像開始閱讀起

除了圖像,書中的文字傾向簡約介紹和詮釋,用來幫助讀者理解圖畫中的《神曲》篇章,這樣的負擔不會太大,而且食之有味。我自己的體會是,反而帶起我更多的好奇心,從有趣的篇章再繼續深入探尋,例如讓但丁震驚昏厥的一對繾綣戀人——法蘭西絲卡與保羅,就是但丁一生仰慕貝緹麗彩卻無所得的感懷;而「以火舌說話的尤里西斯」,是但丁杜撰了《奧德賽》番外篇,以尤里西斯的冒險旅程比擬自己創作《神曲》的犯險(假上帝之審判?)之罪。

因此,除了一開始的圖像閱讀,第二階段就可以佐配喜歡的譯本文字,可以從只有故事描繪的版本,再到圖文解說的詩句對照譯本(例如黃國彬的中譯本),最後再搭配名作家的解說,例如書末艾略特的演講詞,或者我讀了好幾次的《波赫士的魔幻圖書館》裡的關於神曲的篇章,最後行有餘力(或者本來語言能力就很好),可以直接讀義英譯本,捕捉但丁語言的神采與神祕。

在創作與想像的領域裡,我直覺但丁做了好多事,他教我們必須勇敢地冒險(雖然在《神曲》裡他始終拉著維吉爾的衣袖躲著),必須有神思(上天下地),可以一生只愛一個人,為她創造樂園。有時候甚至要把世界倒過來看:「你還以為你在地心的另一邊……不過我轉身時,你已經穿過地心……一出來,再度看見了星星。」(〈地獄篇〉最後)

誰說《神曲》只能正經八百從文字開始研讀,從圖像開始閱讀起,無疑是個冒險但刷新經驗的探索。700年前但丁早已親自示範過:只要是朝向神聖的努力,最後都是值得被宇宙擁抱的。