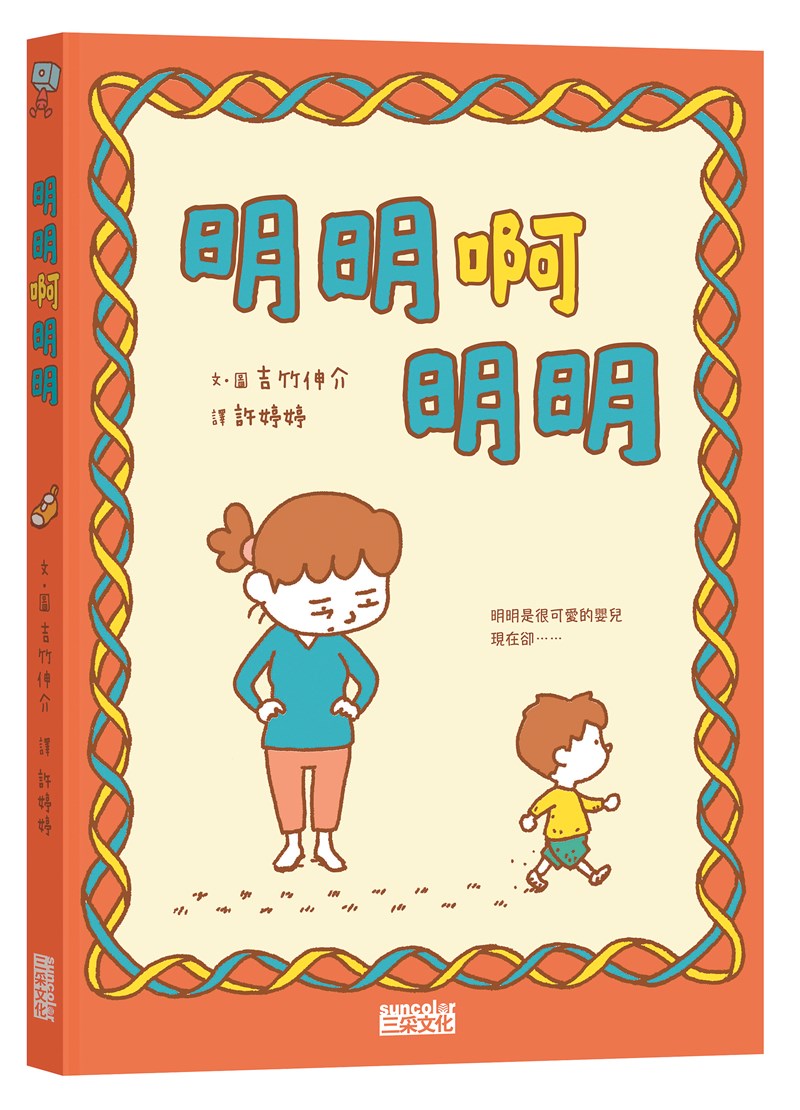

《明明啊明明》

圖/三采文化提供

《明明啊明明》

圖/三采文化提供

文/施佩君

「曾經那麼想要的東西,現在變成這樣……」

「原本笑得這麼開心,下一秒就哇哇大哭。」

「原本哭得這麼傷心,下一秒就哈哈大笑。」

「剛剛明明說肚子快餓扁了,結果剩下這麼多呢……」

「剛剛明明活力四射,結果瞬間就沒電了。」……

養兒育女的過程中,這些好笑又好氣的真實生活片段,被吉竹伸介畫進圖文書《明明啊明明》裡,都變成了好可愛的畫面。每一張圖,每一句話,都令人會心一笑,腦海裡還會自動浮現自己孩子在相同情境中的模樣,偶爾也會出現「我小時候好像也這樣」的迷糊印象。

我的子女資歷已走到本書封底,離巢成家,父母也從中年人變成老年人,他們是否仍會想起我以前的可愛?唉呀!連我自己都不太記得了呢。

我的父母資歷還在《明明啊明明》的中段,未進入青春期的孩子仍會經常黏著我,雖然比起一歲時、五歲時,時間已少了很多很多。有時我會慶幸重獲自由,有時又希望延長這分全然信任的依賴,私心想要孩子別太快長大、別太快離開。

總是覺得太快。就像書中說的:「明明這麼悲痛,明明這麼高興,明明這麼傷心,明明這麼貼心,明明一起走過那麼多、那麼多、那麼多日子,但還是覺得不夠。」十多年的日子想起來也只是一霎、一轉眼、一瞬間的浮光掠影。

話說回來,如果孩子不能毅然決然的離家獨立,我會覺得是自己的失敗。

文字減少增加聯想

吉竹伸介在自序中提到,「因為對小孩子凡事三分鐘熱度的態度感到驚訝,我才起心動念寫了這本書……其實這種狀況本來就不僅限於育兒,也許人生也是如此。」從三分鐘熱度看見世事無常,這是吉竹伸介作品令人著迷的聯想力,再平常、再瑣碎的事物都能在他的筆下驚奇化,衍生出人生大哉問。

從圖文中,我們可以清楚感受吉竹伸介所說「對於(孩子)這樣的變化,我是既佩服又驚訝,有時也會感到寂寞,想著『明明......卻......』,心中有各種感觸」那樣一種做父母的心情,以及步入中年之後。「對變化感到困惑,但仍然不得不持續前進」的無奈。

不同於以往的作品,《明明啊明明》少了吉竹伸介的「碎碎念」,文字量減少許多,這讓讀者更專注於圖畫的敘事,同時也膨脹了故事的聯想空間。

例如書中不曾出現的父親角色,令人猜想這是單親家庭的故事嗎?或者就像爸爸幫妻兒拍照,照片中不會有爸爸那樣,是敘事角度的選擇。

又例如他說:「不知不覺好多年沒有聯絡孩子」,發生了什麼事?媽媽在醫生面前掉淚的悲痛又是什麼?這些空白其實不會影響故事的完整性,反而留下空間嵌入讀者的經歷形成更豐富的閱讀層次,且每個人讀到的都不一樣。

從父母的視角、從子女的視角、從回顧自己成長歷程的視角讀《明明啊明明》,感受也都不相同。

每一刻像是全新的

除了書中的舉例,我們還可以想出許多「原本是這樣,現在是那樣」「明明是那樣,卻變成這樣」的生活經驗照樣造句:

原本只求孩子平安長大,現在卻希望他出人頭地。

明明很愛父母,卻不希望他們介入自己的生活。

曾經那麼親密的朋友,現在卻不再聯絡。……

矛盾嗎?這樣的轉變有好壞嗎?該堅持一種選擇嗎?你會為此而煩惱、沮喪嗎?小孩子好像不會,每一刻他們都像是全新的,像剛進化出來的一樣。《明明啊明明》似乎就是借助這種能量,為成人讀者打氣,配合吉竹伸介獨特的幽默感,好像在說:生命本來就有時可愛,有時不可愛,變來變去、又哭又笑都沒關係。

最後久別重逢的母子在歡笑後鬥起嘴來,配合封面封底的圖來看,媽媽的目光始終在孩子身上,而無論是封面未長大的兒子或是封底抱著孫子的兒子,眼光都是放在未來,正大步離去。

能夠大聲吵架、大聲笑、大膽放手、勇敢離開才是最深的情吧!我想。至於相處日子永遠都不夠的寂寞感,就讓它在這分默契下,自生起自消滅吧。