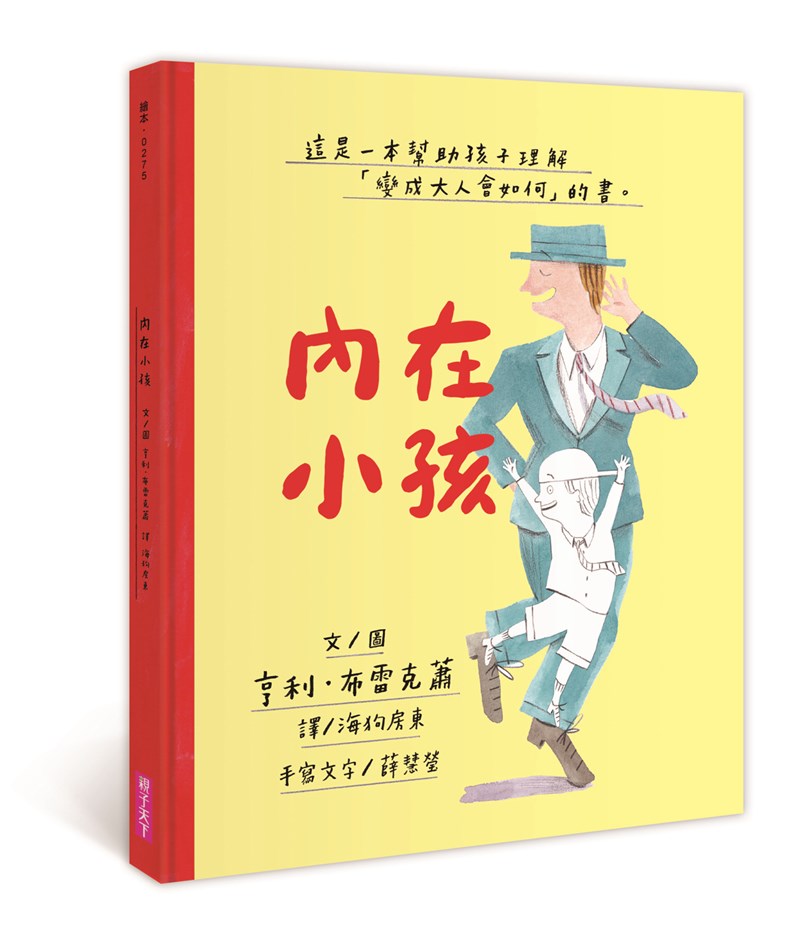

《內在小孩》 圖/親子天下提供

《內在小孩》 圖/親子天下提供

文/廖淑儀

「我也笑了,因為我以為我在作夢。大人有時候也會作孩子氣的夢,我們甚至覺得奇怪,自己怎麼會作這樣的夢。」

—《當我再次是個孩子》

時間偶爾會停下腳步。

公園裡一群孩童吹著泡泡,陽光直落的霎那,你在透亮裡看見彩虹;從抽屜裡翻出舊作文本,看見偌大卻歪斜的字體寫著「我的志願」;一張照片掉落在腳邊,依稀記起剛睡醒的午後,爬坐到床沿,父親抓準鏡頭說:「來,笑一個!」

童年忽然就掉了出來,你看著它,一下子記憶與氣味全部湧了上來。

光聽書名,心中浮現的都是關於心理學家所提到的定義,令人容易聯想起創傷與療癒的童年。但看見副標題「這是一本幫助孩子理解『變成大人會如何』的書」,就產生了好奇心。

大人心裡住著小孩

亨利布雷克蕭所創作的《內在小孩》,其初衷便是從孩子的角度去觀看「大人的形成」:「大人不是一種一出生「就是」大人的人喔(許多小小孩的確是這麼認為)!大人曾經有過童年,大人心裡也一直還住著一個小孩,而且在某些時候,他們的內在小孩就會跑出來,你知道嗎?」

假設那些小小孩一定不會相信,所以書裡面舉了許多簡單有趣的例子,例如大人想要新玩具,就會說是那是夢幻逸品;大人也跟小孩一樣怕貓、談戀愛時會用娃娃音說話、跳舞時顯得怪模怪樣等等,幾乎所有的例子都貼近孩子的心靈去描述,那個單純、無瑕且純而當下的心思,不是心理學所說的那種充滿童年創傷的「內在小孩」。真要將兩者放在一起歸類的話,可以說,創傷的內在小孩,其實是內在小孩的一部分而已。創傷的內在小孩,主要訴求對象是大人,具有療癒童年陰影的意義;而這本「內在小孩」卻反過來對孩子說話,告訴孩子,你現在擁有的童年,會是長大成人、乃至一輩子的珍藏。

有趣的是,即使主要訴求對象是孩子,大人看這本書,一樣會有很多的共鳴。書中透過孩子的眼睛看見的大人,一開始是壓力很大、很忙的大人,「內在小孩」被藏起來的狀態。但隨著某些生活細節的觀察,就會發現,大人的內在小孩其實藏不住,在放鬆、愉悅的時刻,在充滿愛的時刻、在身體舞動的時候、在恐懼來臨的時候,原來我們的內在小孩與我們同在的。那些令人發笑、發窘、開心或怒視的階段,都是內心真我的展現。若從這個角度來看,「內在小孩」其實等於真實的自我。

一直「希望」成為自己的時候,事實上早「已經」是自己了,在現實面前,在無意間從陽光縫隙中反射出的鏡像裡,彩虹早就在那裡了,只是要不要看見的問題而已。

書裡使用人物作為主要圖像,幾乎沒有描繪風景或背景做為襯底,與其說是繪本,反倒覺得它像插畫。簡單的文字扮演著重要的引導功能,一步一步帶著讀者去領略內在小孩和大人、小孩的關係。

這像極插畫的繪本,最有趣的,卻也是在他的人物繪像裡,如何描繪內在小孩呢?每個大人的身體中都畫一個跟她(他)很像的小孩,大人是色彩的,穿著、膚色或髮色,但內在小孩都是白色的,多數時候都是一樣動作、一樣表情,但在某些特殊時候,她(他)會比大人表現得更激動。

例如大人面露悲傷時,她已經哭了起來,憤怒時其實他是痛哭失聲,有時用雙手支撐你交叉在胸前的手臂,表達力量,有時候眼睛閃露光芒,表現出我愛你……閱讀時幾乎可以一個一個對照入座,想像自己某些時候是哪一種大人跟內在小孩,或者他人又是怎樣的狀態。

童年是重要的時光

作者認為,對大人小孩而言,「童年是非常重要的一段時光,你體會到的事物,永遠不會遺忘」,因此書裡有一幅跨頁是這樣呈現,左邊跨頁是一個花瓶,左右各插著一朵花,左邊的垂頭了,右邊的花則不但垂頭且掉落幾片花瓣。另一邊的跨頁則是一個黃色鏡框,裡頭有一個坐在鞦韆上的男孩,男孩眼光朝向左下角,像在用餘光在瞄對頁的瓶花,又像是在憑弔或懷念的神情。

這一頁是小小的轉捩點,前面都是在找出大人身體裡住著小孩的軌跡,後面就轉向長成大人後的思惟,關於某些孩子氣的想法跟觀點其實並不會轉變。似乎提醒著孩子、長大後或已經是大人的人,他們的身體裡頭有著內在小孩,有著那些在孩提時候決定性的事情,一輩子都不會改變,而那正是「成為大人」後最有趣的事情之一。

所以,成為大人並不可怕(這句話對準的,不只有孩子,也是某些大人),如果小心呵護著自己的內在小孩,好好牽著她(他)的手,就像另一本繪本《孩子是什麼?》說的,「他們把一個祕密放在心裡。然後,即使長大成人,他們也會因為小小的事情而感動,例如:一道陽光或一片雪花。」