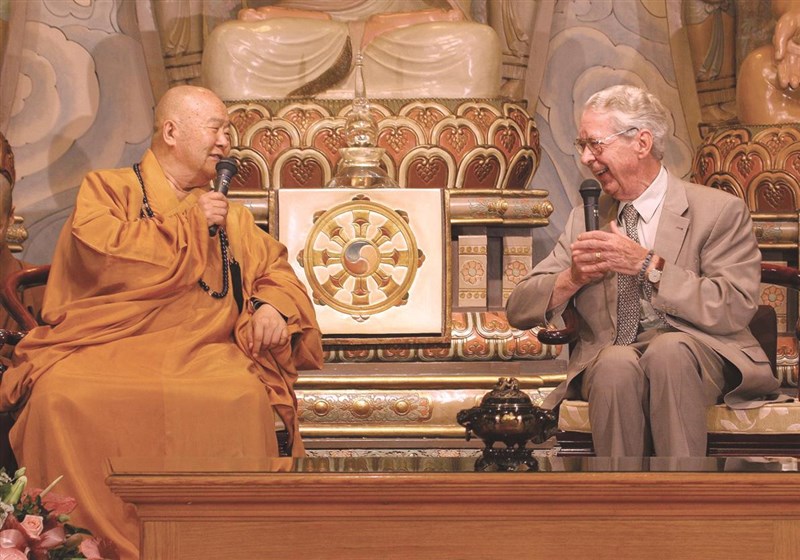

2005.11.08星雲大師與瑞典漢學家馬悅然教授暢談中國文學之美與特色。

圖/資料照片

2005.11.08星雲大師與瑞典漢學家馬悅然教授暢談中國文學之美與特色。

圖/資料照片

與瑞典漢學家馬悅然對談

時間:2005年11月8日

地點:佛光山台北道場如來殿

司儀:與會的貴賓,大家好!歡迎各位光臨今天「當東方遇上西方──大師與漢學家的對談」。今天的對談,邀請到佛光山開山星雲大師,以及諾貝爾文學獎委員會評審,同時也是瑞典皇家人文科學院院士馬悅然教授主講,並邀請遠見天下文化事業創辦人高希均教授擔任主講主持人。今天的講題為「佛教與中國文學」。

主持人(高希均教授):這是一個空前的盛會,今天我們不談賄選,談文學、談宗教。大家一定感覺非常溫馨,因為文學是那麼的美,宗教是那麼的祥和,一個大文學家、一個大宗教家聚在一起分享,他們的交談,一定能夠激發出智慧的火花。

按照所有的標準,我都不應該擔任今天的主持人。我是念經濟的,對於文學和宗教都不算內行;但如果將文學擴大成「人文」,把宗教縮小為「人間佛教」,那麼站在仰慕者的立場,今天這個機會,對於我也是很好的一課。

馬教授是瑞典人,二十二歲才開始學中文,二十四歲在四川做方言調查,二十七歲得到了博士,三十二至三十四歲這段時間,擔任瑞典駐北京大使館的文化祕書,一九八五年(六十一歲)被瑞典學院選上「諾貝爾評審委員」。

有人形容馬教授的個性是文學、歷史、藝術家的性格,在寫作和翻譯方面,都非常專心,寫的速度非常快,寫完之後他不希望再修改,所以文章寫好了,照登就可以了;他研究的方向非常廣泛,方言學、中國的藝術、古典文學、近代的漢學等,令我非常佩服的是他翻譯的作品,幾乎超過了七百種,翻譯過四十多個國家近代的文學作品,包括中國的古典文學《水滸傳》、《西遊記》等。

馬教授不僅精通中國的古典文學,對於中國的社會人文,體會更深;尤其能夠掌握中國人的處事哲理、語言奧祕。因此很多人都說,馬教授比中國人更懂得中國人。

馬悅然教授:很高興有這個榮幸與星雲大師對談,對談的題目是「佛教與中國文學」,可惜的是,我對佛教懂得很淺。

我對中國文學開始感興趣是在一九四五年,那時看林語堂所寫的《生活的藝術》,被翻成英文及瑞典文,在書中,他談到佛教與道教的思想,就此我對佛教及道教思想感到興趣。

一九四六年秋天,我開始學中文,當時我的老師高本漢教我的第一本課本是《左傳》。學了兩年中文後,還是一句中國話也說不出來,但看書就沒有多大的問題了。

我在四川做方言考查時,就住在峨嵋山的報國寺,那裡有一位非常有學問的果玲法師,他未出家前就在大學教授國文,因此主動傳授我很多古典文學,尤其是詩歌,如:《唐詩三百首》、漢朝的五言詩和樂府、魏晉南北朝的詩。他什麼都教,因此讓我對古代文學產生濃厚興趣。而且我很快就發現,當朝的偉大詩人,他們都受佛教的影響很深,像唐朝的王維、柳宗元,從他們所寫的山水詩,不難看出其思想受中國佛教影響極深。

唐朝的玄奘大師,在佛教歷史上是一位很偉大的人,可是在翻譯《西遊記》時,發現唐僧被寫成一個非常脆弱的、好哭的僧侶。而孫悟空就很值得佩服,因為到印度去,他可以架一座橋,很容易就可以把經取回來,但他沒有利用他的神力,反而一路牽著白馬,陪唐僧到印度取經。不知道星雲大師對這個有什麼看法?

大師:馬教授看到唐三藏的眼淚,以為他因為困難當前的畏懼而哭;其實在我看來,玄奘大師的眼淚不是怯懦、不是害怕,而是不忍眾生因無明犯下罪業,將受業報現前的苦難使然,所謂「菩薩畏因,眾生畏果」。

玄奘大師有著母親關愛迷失子女般的心情,他的眼淚是因為慈悲,因為心疼所流下的。而孫猴子的勇敢、承擔、護主,代表了嚴父,如同佛教的智慧,如此兩者「悲智雙運」,才能通達西天彼岸。《西遊記》的內容,也因為其中的災難、驚險、傳奇,成了老少咸宜、家喻戶曉的偉大文學著作。��(待續)