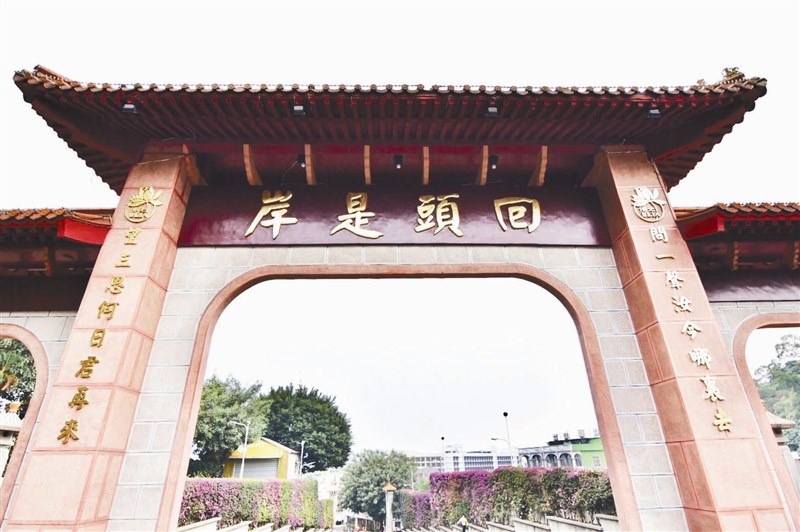

從佛光山頭山門往前走去,會看到一座巨大的門樓,上面寫著「回頭是岸」四個字,那是本山的第二道山門。我在這座門樓的左右寫了一副對聯「問一聲,汝今哪裏去;望三思,何日君再來」。圖/人間社記者李明軒

從佛光山頭山門往前走去,會看到一座巨大的門樓,上面寫著「回頭是岸」四個字,那是本山的第二道山門。我在這座門樓的左右寫了一副對聯「問一聲,汝今哪裏去;望三思,何日君再來」。圖/人間社記者李明軒

圖/周云提供

圖/周云提供

文/星雲大師

人間佛教的治心十法 2

●用自覺對治無知

有一道謎題說:「三點若星相,橫勾似月斜;披毛因它起,成佛也由它。」這個答案說的,就是我們的「心」。

我們的心,不是只有父精母血、因緣和合而有的「肉團心」;之外,我們每天都在對境生起「緣慮心」、「思量心」、「積聚心」,也就是對人、對事、對境,生起種種的好惡、分別,種種的比較、計較,甚至怨恨、不平、自私、執著等種種虛妄不實的心。

這些不好的心,如果我們不把它管理好,任由它翻雲覆雨、興風作浪,帶著我們上山下海、升天入地,那麼不只是今生受苦受難,來生還可能披毛帶角,不復為人。所幸,我們每個人都還有一顆「真如心」,只要我們懂得把心管好,把內在的佛性開發出來,那麼不只是今生可以有大成就,甚至將來成聖成賢、成佛作祖都綽綽有餘。

只不過凡夫眾生累劫以來,積聚的習氣太重,所以要調伏這顆「頑固難化」的心,也不是那麼容易。佛陀在經典裡,曾把我們的心作了種種的譬喻。例如說:心如猿猴難控制、心如電光剎那間、心如野鹿逐聲色、心如盜賊劫功德、心如冤家身受苦、心如童僕諸惱使、心如國王能行令、心如泉水流不盡、心如畫師描彩繪、心如虛空大無邊等等。

因此,如何把這顆如猿猴般時刻跳動不停的心看管好,如何把如強盜般劫取我們功德法財的盜賊擒拿住,在經典裡也有種種的方法,如「四念住」、「五停心」、「六妙門」、「九住心」、「九想觀」等等。但是我想,最重要的,還是要靠「自覺」。

我常說,一個人平時有老師教育我們,給我們覺悟,那是「緣」;而「因」,就是自覺。所謂「自覺」,就是自我要求、自我肯定、自我啟發、自我覺悟。也就是佛陀教我們的「自依止、法依止、莫異依止」。

佛陀要我們皈依自己、相信自己、肯定自己,這就叫「自依止」;皈依法、皈依真理、皈依自性的光輝,就是「法依止」;不要隨便給人牽著鼻子走,就是「莫異依止」。這就等於禪門的教育,禪師教育弟子,他不會跟你作說明,而是要讓你自己去參;因為自己覺悟的,才是自己的,自己不覺悟,我說的還是我的!

這也如同自己的身體,血管裡的血液是自己的,是自發的營養,對增進健康有最大的功效與幫助;如果靠打針、注射營養劑,這些總是外來的,利益有限。所以禪門裡也有所謂的「由門入者,不是家珍;從心流出,才是本性。」

一個人如果能夠時時自我覺悟,例如:自覺自己對人不夠好、對自己要求不夠嚴格、對做事不夠賣力、對求學不夠用功,或是對父母家人不夠盡心、對親朋好友不夠盡力,甚至國家社會的服務奉獻不夠;能夠時時自覺自己不好、不夠、不足,就會不斷精進,努力向上。

如此日積月累,你的道德人格自然會日日增上,你的人緣福德,也會日日增加,甚至你的智慧覺性都能日日增長;有了覺性,一旦有不好的念頭生起,自能即時察覺,即刻阻斷外緣。如此一來,雖然王陽明先生說:「捉山中之賊易,擒心中之賊難」,但是有了自覺,還怕心中的盜賊不能手到擒來嗎?所以,「自覺」就是最好的管理;唯有透過「自覺」,才能把自己的身心管理好。

●用知足對治貪婪

《三時繫念》云:「諸苦盡從貪欲起,不知貪欲起於何,因忘自性彌陀佛,異念紛馳總是魔。」因為貪心、自私、不滿足,對於不能順從己意的人事,瞋恨煩惱就接踵而來,給自己和身邊的人,帶來許多的痛苦,不得自在灑脫。

有一首不知足的歌,形容一個人「心無厭足」是非常貼切的。歌云︰

終日忙忙只為饑,才得飽來又思衣;

衣食兩般皆俱足,房中又少美貌妻;

娶得嬌妻並美妾,出入無轎少馬騎;

騾馬成群轎已備,田地不廣用支虛;

買得良田千萬頃,又無官職被人欺;

七品五品皆嫌小,四品三品仍嫌低;

一品當朝為宰相,又想君王做一時;

心滿意足為天子,更望萬世無死期;

總總妄想無止息,一棺長蓋抱恨歸。

《八大人覺經》云:「心無厭足,惟得多求,增長罪惡。」貪欲愈多,增長的罪惡就愈多。

貪欲如水,不知道要控制,任由物欲橫流、四處流竄,不僅危害了社會自然,最終也會殃及自己及後代子孫。我們一個人擁有再多的金錢,每天也只是「千棟房屋一張床,萬貫家財三碗飯。」再怎麼吃、怎麼用,都是很有限的,總不可能每個晚上換三張床睡覺休息;就是腸胃再好,也不能毫無節制的暴飲暴食,佛法講中道,凡事都要適可而止,過與不及,都不是正確的生活態度。

那麼如何來管理我們貪得無厭的心?知足,可以讓我們遠離貪婪、比較的心。如《太子瑞應本起經》所云:「無病第一利,知足第一富,善友第一親,無為第一安。」幸福安樂,不是取決於我們擁有、占有多少,而是能有一顆知足的心。

相對的,貪欲就像無底洞,會讓我們不斷的希望擁有更多,但在實際的生活中,卻未必真的用得了那麼多,大家在需要和想要之間,要能權衡,多一些考量,人與自己,人與人,人與自然,都要在互利、互助的情形下,才能發揮和平、和諧、穩定的永續發展。

只要心中常常自忖:生活雖然沒有萬貫家財,但是,我擁有樸素、幸福的家庭;吃飯雖然沒有滿漢全席,每天的菜根香,我也能甘之如飴。每天活在歡喜、希望中,這不就是活在天堂裡,世界上最富有的人了嗎?

就像佛陀的堂弟跋提王子,跟隨佛陀出家做了比丘,體悟到人生儘管沒有錦羅綢緞,山珍海味,但能悠閒於林中坐禪,衣食簡單,自由的經行,安心的睡覺,沒有任何不安,就是人生最快樂的事了。

《佛遺教經》也說:「知足之人,雖臥地下,猶為安樂;不知足者,雖處天堂,亦不稱意。」若問天堂、地獄在哪裡?貧、富在哪裡?就看他知足和不知足。多一分貪欲,便多一分煩惱,若時時以知足、感恩、惜福,來管理貪欲的習氣,人生就更自在灑脫了。

(待續)