青年阿仁並不是傻大個,他只要靜下來,看著龍泉山寺前清澈見底的姚江,就會心底流淌著空虛,既覺得自己不能只是整日舞詩弄文了此殘生,但中進士不知何年何月,成聖更是無路可循,人生的道路就像是鬼打牆,堵在青年的眼前,繞來繞去繞不出柳暗花明新一村,夜半面對自己一人,陽明坐立難安的焦慮,就在這種循環裡不斷擴張。

青年阿仁並不是傻大個,他只要靜下來,看著龍泉山寺前清澈見底的姚江,就會心底流淌著空虛,既覺得自己不能只是整日舞詩弄文了此殘生,但中進士不知何年何月,成聖更是無路可循,人生的道路就像是鬼打牆,堵在青年的眼前,繞來繞去繞不出柳暗花明新一村,夜半面對自己一人,陽明坐立難安的焦慮,就在這種循環裡不斷擴張。

文/陳復

青年阿仁並不是傻大個,他只要靜下來,看著龍泉山寺前清澈見底的姚江,就會心底流淌著空虛,既覺得自己不能只是整日舞詩弄文了此殘生,但中進士不知何年何月,成聖更是無路可循,人生的道路就像是鬼打牆,堵在青年的眼前,繞來繞去繞不出柳暗花明新一村,夜半面對自己一人,陽明坐立難安的焦慮,就在這種循環裡不斷擴張。

待在岳父家的日子,王陽明在官署中拿數簍放滿紙的竹籃,每天都取紙出來練習寫書法,等到要離開岳父家前,竹籃的紙都已寫完一空,他的書法字則愈寫愈精進純熟。

王陽明自己對這件事情的轉折過程念念不忘,後來曾數度跟弟子回憶這段練字背後的心路歷程:「我剛開始學寫書法,只是拿古時候名家的書法來認真臨帖,但不論怎麼寫,都只能寫得像,自己卻感覺怎麼寫都還是寫不好。後來,我舉筆不輕易落紙,凝思靜慮,將準備寫的字放到心裡來感覺,想明白後才接著寫字,就逐漸掌握住寫書法的心法。我曾經閱讀程明道先生說:『我寫字都秉持著異常恭敬的態度,並不是要字寫得好,重點只是人在學習。』我聽得很難不疑惑,心裡想既然並不是要寫得好,那人到底要學什麼呢?最終我領悟到古人隨時遇到外面的任何事情,都只是在自己內在的精神琢磨,讓自己心靈變得精明清澈,字自然而然就跟著變得揮灑自如了。」這是王陽明十七歲的體會,隱含著他後來會悟出心學的遠因。

第二年,他帶著太太回餘姚,坐船來到廣信(現在江西省上饒市),特別下船專程去探望當世大儒婁諒,這有點縱覽江湖風雲,想要尋覓某個心靈角落,懇請明師來指點迷津的意思。婁諒炯炯有神看著眼前這個年輕人,立即心領神會陽明成聖的願望,因為婁諒年輕時同樣曾經雲遊天涯,想要尋覓真正能教導自己的老師,結果他本人對這殘破的世道,滋生強烈的不滿與失望:「都是些舉子學,不是身心學。」

後來終於認識理學大師吳與弼,與弼很高興收他做弟子,還對他說:「老夫聰明敏銳,你同樣聰明敏銳。」但是相處一陣子,看見婁諒生性豪邁不願意做瑣碎的事情,就帶著他耕田,還告誡他說:「真正的學者需要親身過問生活裡每件細微的事情。」這讓婁諒大獲啟發。

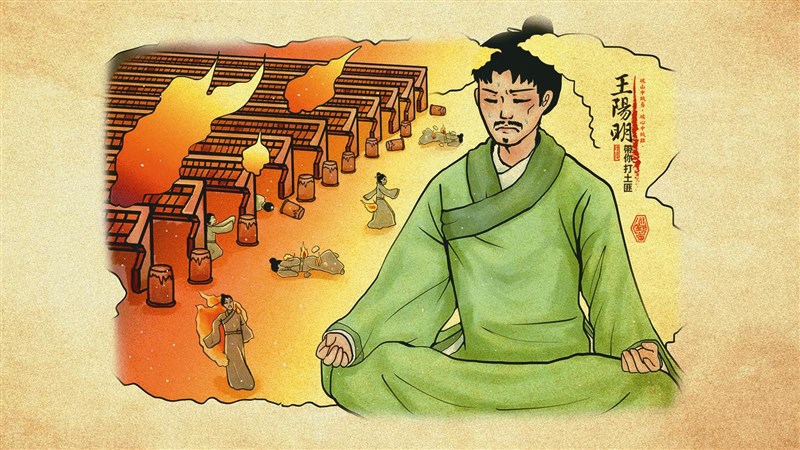

婁諒很認真練習靜坐,後來產生預知,曾經在中舉後,到京師參加會試,人剛到杭州就突然折返行程,不再參加會試,認識的友人很疑惑問他原因,他說:「此行我不但考不上,而且會有性命危險。」聽完這種荒誕的理由,友人本來不信,覺得他在胡言亂語,結果會試當天貢院果真發生火災,被燒死的舉人不計其數。