文/陳復

有關王陽明的事蹟,常常層層疊疊如迴圈般,一件事情裡面埋著一件事情,因與果反覆交融滋生,充滿著曼陀羅的美麗意象。當年他不經意來到鐵柱宮,這位十七歲的青年,生命正充滿著迷惘、憤懣與熱血,自然不可能想到這間廟宇對江西人而言象徵著什麼特別的意義。儘管陽明後來果真成為天上的北極星,但我知道那個你,依然停在十七。

陽明十七歲的時候,明孝宗朱祐樘即位,改年號弘治,他在位十八年(一四八七~一五○五年)期間勵精圖治,使得政治清明昌盛、經濟繁榮,百姓過著富裕的生活,被譽為「中興之令主」。不過,朱祐樘願意當個好皇帝,其實來自他悲慘的童年經驗。

話說朱祐樘父親明憲宗朱見深同樣有個悲慘的童年,兩人不能稱作難兄難弟,倒能稱作「難爸難兒」,難爸朱見深能當皇帝出自頗為複雜的政治鬥爭。正統十四年(一四四九年),爆發一樁難堪的土木堡事變,本來朱見深的父親明英宗朱祁鎮親率五十萬人御駕親征從蒙古南侵的瓦剌人,竟然被瓦剌太師也先打敗,百官陣亡。

也先俘虜明英宗,將其挾持到北京城外,他要幹什麼呢?用現在的話來講,就是搞勒索啊!看到皇帝被瓦剌人俘虜了,滿潮的文武大臣群聚在朝中,還沒討論,先來個哭聲震天,藉此表現自己過人的忠君,卻想不出辦法。接著有人建議遷都南京,反正那裡有成祖留下來的整套行政體系,搬家過去換個皇帝大家可照舊繼續上班,有人則建議乾脆賄賂蒙古人,給個錢打發打發就沒事,討論來討論去,就是沒人敢當出頭鳥。

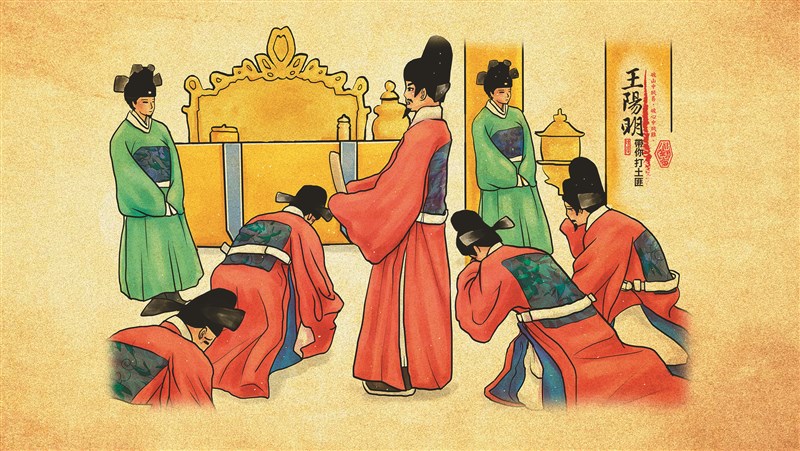

這時候,有個兵部侍郎跳出來高聲喝叱:「主張南遷的人。應該斬首。京師是天下的根本,遷都會失去天下人心,更不要說賄賂這等下下策,完全在滅我大明威風,諸君難道想再重現宋朝舊事嗎?」他指出北京尚有禁軍,不需要懼怕,咱們先請皇叔朱祁鈺監國,然後再扶立朱祁鈺來做新皇帝。

在危機時刻,有人當機立斷提出這等大膽建言,眾臣心想,讓明英宗朱祁鎮的老弟朱祁鈺來當頭,應該不算得罪皇室,加上傳統自來有「社稷為重君為輕」的主張,於理無虧,反正無論成敗,都不用自己背負罵名。

這個兵部侍郎沒多大官職,出事有此人擔著,無本生意讓眾臣人人都按讚!提出這個大膽戰略的兵部侍郎,應該說是兵部左侍郎,正是于謙。于謙這招釜底抽薪的辦法可謂絕招,讓瓦剌人不再有談判的價碼,不是說你們俘虜我們大明王朝的皇帝嗎?沒關係,咱這裡皇帝儲備人才多的數不勝數,拿去一個還有一個,那個皇帝你們想要,就自己留著用吧!

瓦剌人眼看勒索不成,想說大軍都開到北京,明軍殘部不到十萬,如此弱不禁風,索性將整個北京城打下來,應該都不成問題,還可效法當年元成祖忽必烈的往事。新皇帝朱祁鈺看到瓦剌人不肯善罷干休,問于謙該怎麼辦?