佛教講「方便有多門,歸元無二路」,學佛的道路,條條大路通佛國。只是對於初學者而言,如何才能進入佛法堂奧?如何才能得進佛國?不能沒有入門之道。甚至學佛多年的人,也要確認方向無誤,才能達成目標。圖/新華社

佛教講「方便有多門,歸元無二路」,學佛的道路,條條大路通佛國。只是對於初學者而言,如何才能進入佛法堂奧?如何才能得進佛國?不能沒有入門之道。甚至學佛多年的人,也要確認方向無誤,才能達成目標。圖/新華社

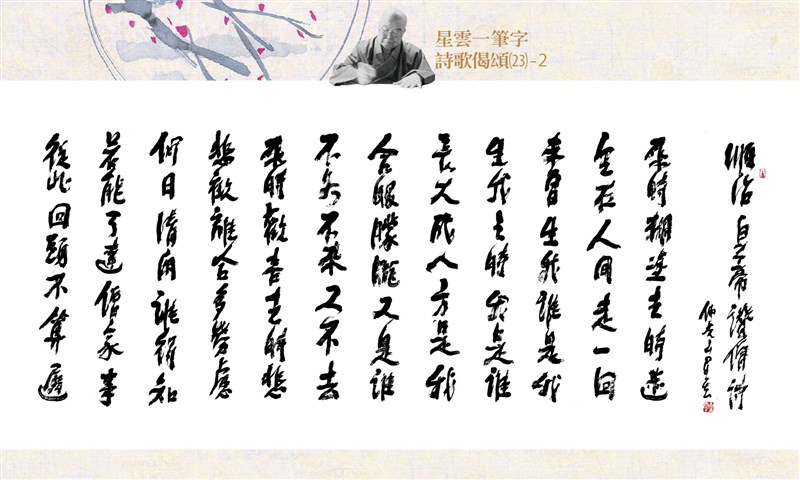

讚僧詩 5-2

來時糊塗去時迷,

空在人間走一回,

未曾生我誰是我?

生我之時我是誰?

長大成人方是我,

合眼朦朧又是誰?

不如不來又不去,

來時歡喜去時悲。

悲歡離合多勞慮,

何日清閑誰得知?

若能了達僧家事,

從此回頭不算遲。

──清‧順治皇帝

學佛十二門論

佛教講「方便有多門,歸元無二路」,學佛的道路,條條大路通佛國。只是對於初學者而言,如何才能進入佛法堂奧?如何才能得進佛國?不能沒有入門之道。甚至學佛多年的人,也要確認方向無誤,才能達成目標。以下「學佛十二門論」,提供參考:

一、學佛的目的:是為了利濟世間,還是為了自我了脫? 是為了現世安樂,還是為了未來往生?

二、學佛的生活:是應該自力生活,還是受人供養?是應該清淡刻苦,還是樂修法益?

三、學佛的感情:是應該淡情去愛,還是長養慈悲?是應該絕塵離俗,還是昇華道情?

四、學佛的修持:是應該律己明心,還是應該培福度眾?是先自度後度人,還是先度人後自度?

五、學佛的力量:是以佛法出世為力,還是以積極入世為力?是以慈悲喜捨為力,還是以榮華富貴為力?

六、學佛的利益:是去除貪瞋愚痴為重,還是入世隨緣為好? 是獲得身心輕安為重,還是增長福德為好?

七、學佛的知識:是研究世間法理為先,或探求戒定慧學為要? 是重視人我世情為先,或無我無人無相為要?

八、學佛的心境:是必須包容世間所有,還是應該心無掛礙?是必須分清是非善惡,還是應該蕩盡俗慮?

九、學佛的倫理:是待人老幼無別,還是處眾應有尊卑?是重視佛法方便,還是應該以戒為師?

十、學佛的形象:是性格柔和好,還是擇善固執好?是克己禮讓好,還是依法行事好?

十一、學佛的經濟:是重視世間財富,還是體證修道法益? 是追求世間淨財,還是享有出世法喜?

十二、學佛的成就:是講究自覺悟道,還是注重佛力加持?是重視究竟解脫,還是增加法喜禪悅?

經云:「因地不正,果遭迂曲」,學佛首先要有「正見」,如果見解錯誤,念頭不正,沒有好的因,自然不會有好的結果。所以上述「學佛十二門論」,就是要我們對一些似是而非的觀念,加以釐清,從學佛的目的,到學佛的成就,都要有正確的認識與明確的方向。尤其佛法裡有「解門」與「行門」,解門有三法印、四聖諦、十二因緣等;行門有四攝法、六度萬行、三十七道品等,如果都能做到,所謂「解行並重」、「福慧雙修」,則何愁學佛不成。

──摘自《人間萬事》第十二冊 p.316

【生活佛法】

●禪者的日常生活雖然無所用心,自在灑脫,但是絕對不是放蕩不羈、遊手好閒。有許多禪師勤奮參學、素簡守道的態度是令人十分敬佩的,他們不僅在搬柴運水時參禪,連舉眉瞬目都不放過絲毫禪機,他們不會用參禪的藉口懶惰懈怠。

●禪是非常實際的,穿衣吃飯,不多不少,不拒不求,很不容易,完全視同無物更不容易。禪是講受用的,精神生命上的受用,遠比衣食生活上的受用來得重要。

●平常要多親近善知識、多閱讀經典以變化氣質,「提升心靈」、「認真行佛」,自然就是人間佛教「禪」的實踐了。

●有人問「雲水三千」是什麼意思?其實,說的就是一個解脫者的生活,它像天上的白雲飄來又飄走,又像地下的河水流去又流回來。出家人行腳就是雲水。雲水到哪裡去?三千大千世界。所以,雲水就是「行佛」,這也就是人間佛教的行禪。

●有許多禪師,在悟道之後,有的仍然芒鞋破的在雲遊,有的仍然一笠一杖的在行腳。有的在叢林裡搬柴運水,有的在禪堂裡低聲下氣,他們拋棄人間物質的享受,他們遠離社會人情的安慰,無論肩頭揹掛著二斤半的包袱,或是身邊擁有禪者外出的行囊,總之,他們過著忍辱作務的生活,他們實踐了內心平和寧靜的悟道者的生活。

●人到無求品自高。禪者,最大的特色就是無欲無求,無煩無惱,這種特色在雲遊參訪時尤其明顯,呈現了禪師們清淨超越的品格──衣食無沾滯,隨緣放曠;行住是雲水,自來自去。

──節錄自星雲大師著《禪門語錄》