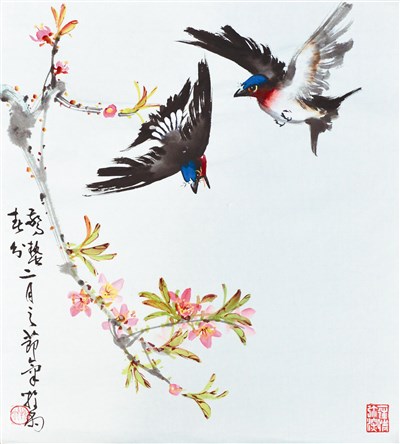

驚蟄

為農曆二月之節,每年大約在陽曆三月五~七日,太陽到達黃經三百四十五度。圖/陳牧雨

驚蟄

為農曆二月之節,每年大約在陽曆三月五~七日,太陽到達黃經三百四十五度。圖/陳牧雨

❸ 驚蟄

為農曆二月之節,每年大約在陽曆三月五~七日,太陽到達黃經三百四十五度。

《月令七十二候集解》中載:「二月節,萬物出乎震,震為雷,故曰驚蟄。是蟄蟲驚而出走矣。」驚蟄前後,氣候開始變暖,加上春雨綿綿,在雲層與大地之間,因空氣潮溼易導電,所以雷電特別多,稱為春雷,雷聲會驚動所有冬眠的動物昆蟲,這是「驚蟄」名稱的由來。

〈時令解〉︰「驚蟄之日桃始華,又五日倉庚鳴,又五日鷹化為鳩。」意思是︰到了驚蟄這一天,桃花開始逐漸茂盛;過了五天,黃鶯開始出來活動,所以處處可以聽到黃鶯的啼聲;又過五天,老鷹化成了鳩。

也有一說︰老鷹在這個時候大都躲起來養育幼雛,活動變少,古人同時看到鳩多起來,就誤以為老鷹化成了鳩。

宋代蕭漢傑〈菩薩蠻.春雨〉,對驚蟄做了最好的詮釋:

「春愁一段來無影。著人似醉昏難醒。煙雨溼闌干。杏花驚蟄寒。唾壺敲欲破。絕叫憑誰和。今夜欠添衣。那人知不知。」

二○一七年驚蟄時間:三月五日(農曆二月初八)下午五點三十二分。

❹ 春分

農曆二月之氣,約在每年陽曆三月二十~二十一日,據《月令七十二候集解》:「二月中,分者半也,此當九十日之半,故謂之分。」這一天,太陽到達黃經零度,白天和晚上時間一樣長;所以,古時又稱為「日中」、「日夜分」、「仲春之月」。

〈時令解〉︰「春分之日,玄鳥(燕子)至。又五日,雷乃發聲(響雷),又五日始電(閃電)。」

古時農民在這一天要挨家挨戶送「春牛圖」,就是在一張二開紅紙或黃紙上,印全年農曆節氣,以及農夫耕田圖樣,讓農民作為一年農事計畫的參考。

唐代徐鉉〈春分日〉,正是春分的寫照︰「仲春初四日,春色正中分。綠野徘徊月,晴天斷續雲。燕飛猶個個,花落已紛紛。思婦高樓晚,歌聲不可聞。」

二○一七年春分時間:三月二十日(農曆二月二十三日)下午六點二十八分。

❺ 清明

農曆三月之節,時間大約在每年陽曆四月四~六日。

《歲時百問》:「萬物生長此時,皆清潔而明淨。故謂之清明。」

〈時令解〉︰「清明之日,桐始華。又五日,田鼠化為鴽(鵪鶉),又五日,虹始見。」

我國重要的節日「清明節」,是源自於「清明」這個三月的節,是祭祖和掃墓的日子。這個節日,原本和「寒食節」不同,但在唐代,把這兩個節日合在一起了,所以有些地方,清明節還保有吃冷食的習慣。

唐人杜牧的〈清明〉詩,是家喻戶曉的名詩:「清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。借問酒家何處有?牧童遙指杏花村。」

二○一七年清明時間:四月四日(農曆三月初八)晚上十點十七分。

❻ 穀雨

農曆三月之氣,是春天最後一個節氣,穀雨是「雨生百穀」的意思。日期約在每年陽曆四月二十日或二十一日,太陽位於黃經三十度。

《月令七十二候集解》:「三月中,自雨水後,土膏脈動,今又雨其谷於水也。」這個時候,天氣溫和,雨水增多,是農作物生長發育的日子。

〈時令解〉說︰「穀雨之日,萍始生;又五日嗚鳩拂其羽;又五日戴勝降于桑。」唐代曹鄴(一作薛能)的〈老圃堂〉詩說明穀雨是農作的日子:「邵平瓜地接吾廬,穀雨乾時手自鋤。昨日春風欺不在,就床吹落讀殘書。」

二○一七年穀雨時間:四月二十日(農曆三月二十四日)早上五點二十六分。