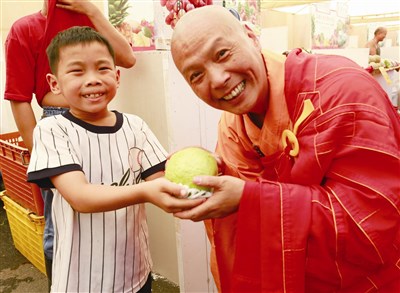

「高雄大樹國際水果節」揭幕,透過雲水書車送水果,把愛傳到偏鄉。

「高雄大樹國際水果節」揭幕,透過雲水書車送水果,把愛傳到偏鄉。

國際佛光會中華佛光青年總團從二○○八年開始舉辦的印度公益旅行,年年都有意想不到的收穫。圖/資料照片

國際佛光會中華佛光青年總團從二○○八年開始舉辦的印度公益旅行,年年都有意想不到的收穫。圖/資料照片

對於初學佛的人,師長都鼓勵他要發菩提心。所謂「菩提心」,就是「上求佛道,下化眾生」;不論上求佛道或下化眾生,總有做不完的度眾事業。但這世間是一個聖凡相融的地方,稍不檢點心念,一念之差,修行、作務、信仰都可能會走了樣,為此我為佛光人定出「非佛不作」的信念與方向。

何謂「非佛不作」?如古德有「不拜佛,不妄行一步;不看經,不隨便點燈」的戒慎行誼;又如百丈懷海禪師「一日不作,一日不食」的農禪生活,這就是把「非佛不作」的信念具體表現在生活中。

但現代化的人間佛教,要如何做到「非佛不作」的信念呢?我認為佛教除了要「人間化」、「事業化」以外,更重要的是「佛教化」,不能「世俗化」。例如:開辦學校推廣教育,不能以圖利為本;創辦醫院救人一命,不能金錢至上;可以開設素食餐廳、創設果園農場,但不能唯利是圖。能夠光大佛法的文教、慈善等福利事業,應當鼓勵發心者有所作為;但要把握住「非佛不作」的本意,不被世間的利益、名位汙染了。

初到台灣時,看到佛教的衰微,為了振興佛教,我受邀到宜蘭弘法,並且成立佛教歌詠隊,組織青年團、弘法隊、兒童班,創設文藝補習班……,一步一步帶動青年走入佛門,共同弘揚人間佛教。雖然這許多的創新,在當時飽受保守的佛教界批評,甚至視我為洪水猛獸;但我只想到這些都是「非佛不作」的弘法方式,能為佛教盡一點心力,讓佛教更能適應當代社會,也就不計個人的榮辱,勇往直前了。

後來佛光山在各地別分院,也都相繼設有文物流通處、滴水坊等;但這都是為了讓佛教徒或社會人士,方便購買各類佛教書籍、佛像法物等,藉此帶動佛教文物的流通。其他再如創辦人間衛視、人間福報、佛光書局……等,都不是以營利為目的,而是為了讓佛教文化得到弘揚,並藉由文化的傳播,起到淨化社會的作用。

總之,寺院的流通文化、書籍,和一般社會上的生意買賣不同,並不以營利為目的,我們所賺的是佛法、人緣,所謂「非佛不作」的經營方式,是不會販售一些與佛教無關的物品。

此外,人間佛教也經常舉辦各種活動,作為接引信徒的方便,同時也是在實踐佛法。例如:佛光山舉辦國際水果節,表面上看起來是幫農民賣水果,但實際上,這是佛教慈悲、智慧、利他、服務的精神表現,是佛教無我、無求的奉獻,也是佛光山「非佛不作,唯法所依,集體創作,制度領導」的宗門思想之實踐。透過此活動,讓農民乃至社會大眾深受感動,繼而對佛教生起信仰,這就是「非佛不作」的信念。

「非佛不作」是我訂定佛光人走入人間傳播佛法時,應該遵循的「中心思想」,佛光人唯有持守「非佛不作」的原則,才能時時規範前進的腳步。換言之,我們為化導世間,在五欲六塵中作佛事,必須保持宗教的超越性、神聖性,有無私無我的言行,才能為世人所敬仰,並生起追隨我們的信心。所以,「非佛不作」是未來佛教行事的方針。