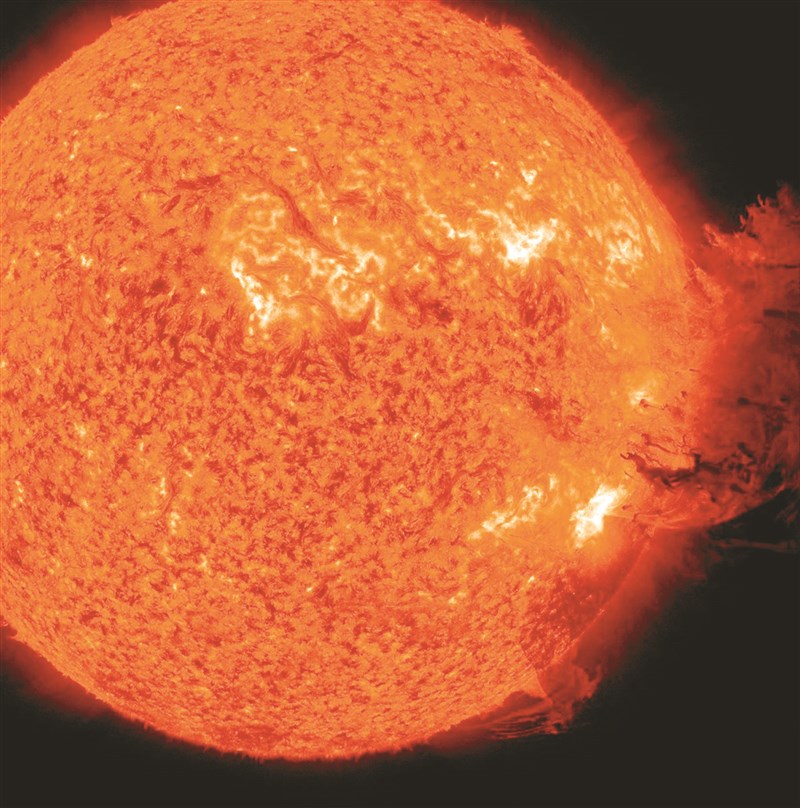

未來太陽或許也會有超級暴力活動。圖/美聯社

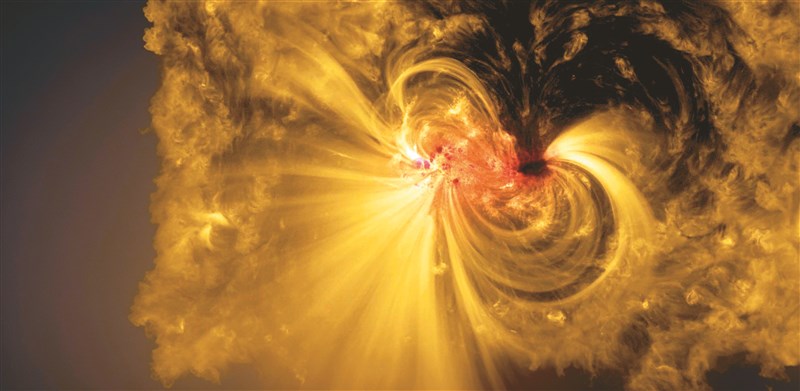

未來太陽或許也會有超級暴力活動。圖/美聯社 超級閃焰威力遠勝太陽閃焰。圖/法新社

超級閃焰威力遠勝太陽閃焰。圖/法新社

編譯/潘楠慕

太陽閃焰是太陽表面磁場結構「日珥」斷裂時,發生的劇烈能量釋放活動。科學家分析觀測資料,發現其他類太陽恆星也有類似活動,但是威力更強大,稱為「超級閃焰」(superflare),而且發生頻率遠高於過去的認知。這或許意味著,未來太陽也可能出現一場威力異常強大的能量釋放事件。

伴隨太陽閃焰噴發的高能電磁輻射和帶電粒子,若與地球大氣層交互作用,可能在樹木年輪或冰芯中留下證據。然而,太陽閃焰發生時,並不一定都朝向地球,這使得科學家難以從自然紀錄中,對太陽活動下定論,更好方式就是研究銀河系中其他類似太陽的恆星。

德國馬克斯.普朗克太陽系研究所(MPS)天文學家瓦西里耶夫(Valeriy Vasilyev)、美國科羅拉多大學波爾德分校天文物理學家野津湧太(Yuta Notsu)等學者,在《科學》(Science)期刊發表的一份研究,從美國國家航空暨太空總署(NASA)的克卜勒太空望遠鏡退役前的觀測數據,篩選出溫度、大小和亮度模式與太陽相似的5萬6450顆恆星,分析這些恆星的活動。

結果發現,這些類太陽恆星大約每20顆就有1顆會出現超級閃焰,釋放的能量相當於1兆顆氫彈,估計發生頻率約為每100年一次。瓦西里耶夫說,這個頻率是過去估算值的至少30倍,「我們對這個結果感到非常驚訝,這是一個極大的差異」。

造成如此大差異的其中一個原因是,這次的研究使用更高解析度影像,能更精準地將觀測到的閃焰,與其宿主恆星匹配。此外,2020年一項研究顯示出,太陽活躍程度低於原本的認知,這使得科學家認為,過去估算超級閃焰發生頻率所根據的樣本恆星,可能並不完全符合太陽特徵。

瓦西里耶夫指出,儘管目前尚未直接觀測到太陽出現超級閃焰,不過,「身處太空時代,估算低可能性、但是具有影響力的事件,非常重要」,有助於太空天氣專家,更準確地量化這類事件對地球構成的潛在風險。

未參與這項研究的蘇格蘭格拉斯哥大學天文學家哈德森(Hugh Hudson)認為,若發生太陽超級閃焰,可能是帶來災難性破壞和混亂的極度危險事件,需要關注這類活動發生的可能性,不過,他認為,這份研究提出的超級閃焰頻率,還需要進一步確認。

研究團隊接下來,將利用接替克卜勒望遠鏡的「凌日系外行星巡天衛星」(TESS),和歐洲太空總署(ESA)預定2026年發射的「柏拉圖」(PLATO)任務,更深入觀測和驗證類太陽恆星的超級閃焰活動,並探究不同波長下的數據差異。