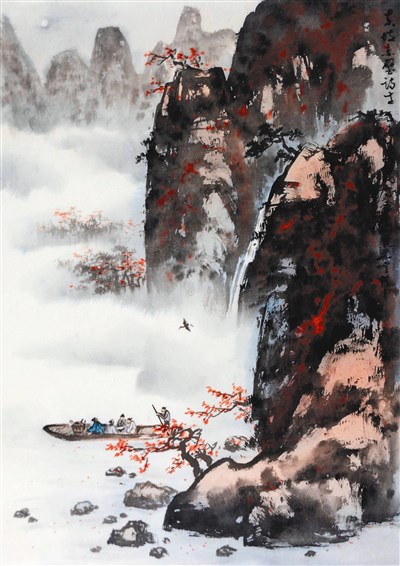

【遊藝筆記】談笑赤壁──不知東方之既白(中)圖/陳牧雨

【遊藝筆記】談笑赤壁──不知東方之既白(中)圖/陳牧雨

文與圖/陳牧雨

距離赤壁之戰後八百多年的一○七九年,蘇軾被謫貶到黃州,一○八二年秋天,與友人泛舟共遊赤壁,面對赫赫有名的古戰場,自不免憑弔一番。後來蘇軾將此遊的情景,寫成了千古名篇〈赤壁賦〉,由於後來又續寫了一篇,因此第一篇便被稱為〈前赤壁賦〉;第二篇也順理成章的被稱為〈後赤壁賦〉了。

〈前赤壁賦〉中敘述赤壁之遊,與友人飲酒作樂之餘,並且「誦明月之詩,歌窈窕之章」,有人還吹起洞簫相和。東坡這樣描述簫聲:「其聲嗚嗚然:如怨如慕,如泣如訴;餘音裊裊,不絕如縷;舞幽壑之潛蛟,泣孤舟之嫠婦。」

奇怪!怎麼氣氛一下子從歡樂變成了淒然?「何為其然也?」東坡這樣問。

然而,如何能不淒然?

友人說:想當年的曹操,舳艫千里,旌旗蔽空,釃酒臨江,橫槊賦詩,這樣蓋世的豪氣都不見了,如今只剩下清風明月一片空渺。想起這些,如何能不讓人嘆息再三:「寄蜉蝣與天地,渺滄海之一粟。哀吾生之須臾,羨長江之無窮。」所以只好「托遺響於悲風」了。

確實,生命短促,歲月如梭。但人生總不能在如此消極而悲傷的情境下度過吧?所以陶淵明才會說:「俯仰終宇宙,不樂復何如?」

於是東坡也對客人揭櫫了不用如此傷感的道理:「客亦知夫水與月乎?逝者如斯,而未嘗往也;盈虛者如彼,而卒莫消長也。蓋將自其變者而觀之,而天地曾不能一瞬;自其不變者而觀之,則物於我皆無盡也。」

東坡用流水與月的盈虧來作比擬,雖然連孔子在川上都會感嘆:「逝者如斯乎!不捨晝夜。」但就河川而言,流水源源不絕,並不會因不斷的流逝而枯竭,所以東坡才說:「逝者如斯,而未嘗往也。」

而月的盈虧也是循環發展的,並沒有消長。這正是他所謂的:「自其變者而觀之,而天地曾不能一瞬;自其不變者而觀之,則物於我皆無盡也。」端看你用何種角度,看待這宇宙或人生的變與不變了!

接著東坡又說:「江上之清風,與山間之明月,耳得之而為聲,目遇之而成色。取之無禁,用之不竭。是造物者之無盡藏也,而吾與子之所共適。」

如此大自然的美景供我們享用,我們還有什麼可以不快樂的理由呢?

眾人聽了之後,終於釋懷,於是「客喜而笑,洗盞更酌,餚核既盡,杯盤狼藉。相與枕藉乎舟中,不知東方之既白。」

至於〈後赤壁賦〉,則又是完全不一樣的情境了。這次與兩位客人再遊赤壁是冬天,與上次赤壁之遊,才隔了幾個月,景物卻已絕然不同。

遊到了半途,自己突然興起探索高巖的念頭,客人不跟,於是自己一人「攝衣而上,履巉岩,披蒙茸,踞虎豹,登虯龍,攀棲巉之危巢,俯馮夷之幽宮」,孤獨的爬到了這樣的高度,然後情不自禁的長嘯一聲,卻發現「草木震動,山鳴谷應,風起水湧。」看到這樣的情景,讓人強烈的感受到:「悄然而悲,肅然而恐,凜乎其不可留也。」於是迅速退回船上。

這次不再像上一次的瀟灑自適,而是深刻的體會到高處不勝寒的孤獨與悲涼。接著,東坡又加上了與孤鶴的互動情節,不管在實境的江上掠舟而過,或夢裡化身作揖的道士,藉助東坡的文采,神靈活現的表現出孤鶴的高貴、清雅、孤寂、超凡、空靈等特質。

這些特質,不禁讓我們感受到:東坡所描述的孤鶴或道士的身影,不也正是東坡居士的化身?這時,赤壁顯然已不再是三國的赤壁,而是東坡展演「天地悠悠、千古寂寥」的舞台了!