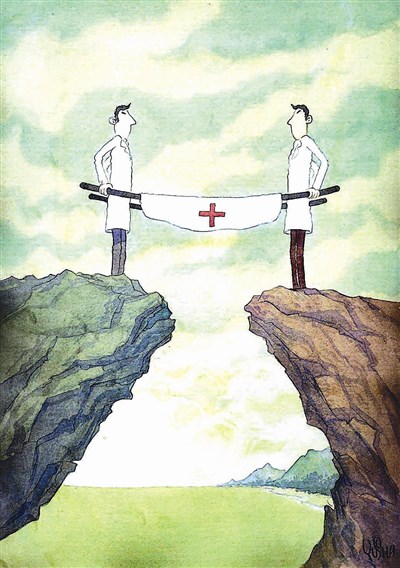

安寧療護立法後之期許與展望、 宣導簽意願書、化解大眾疑慮、籌設安寧病房及培訓專業醫師義工,是當務之急。圖/尤俠

安寧療護立法後之期許與展望、 宣導簽意願書、化解大眾疑慮、籌設安寧病房及培訓專業醫師義工,是當務之急。圖/尤俠

註:以每張安寧床照顧的老人人口機構、居家安寧資源總量,以及分布可近性、衛生局是否推動社區安寧等綜合評分。資料提供:醫改會

註:以每張安寧床照顧的老人人口機構、居家安寧資源總量,以及分布可近性、衛生局是否推動社區安寧等綜合評分。資料提供:醫改會

【記者陳玲芳台北報導】台灣醫療改革基金會去年底調查發現,有八成六民眾希望在人生最後一哩路能安寧善終,不受無效醫療拖磨;昨日又公布善終排行榜指出,安寧資源也有城鄉差距,桃園市與宜蘭縣資源較完善,獲得五顆星;吊車尾的雲林縣,因為資源最少,被評為「善終沙漠」。

「能回到熟悉社區善終,是多數末期病家心願。」醫改會董事長劉梅君表示,癌症末期或是罹患心臟衰竭等八大類末期疾病,可以接受安寧緩和照護,讓生命更有尊嚴、更安詳離開。但依據醫改會昨日公布縣市安寧資源盤點結果,在地善終的心願,可能因為居住縣市區域不同而大打折扣。

醫改會昨天公布各「在地好命善終資源排行榜」,縣市資源落差相當大,花蓮平均每萬人有八張安寧床,南投全縣卻一張都沒有;嘉義市每一百八十九名癌症病人,就有一個安寧共照團隊,雲林九百七十七名,才有一個團隊。就縣市評比而言,桃園、宜蘭安寧五星級,雲林僅一顆星。

醫改會副執行長陳芙媺指出,由於資源分布不均,集中大醫院,全台三十五個偏鄉為「不得安寧」安寧死角。常有民怨反映安寧床等太久,就算醫院有空床,有時末期病患「死都等不到」,善終求之不得。

醫改會研究員趙孟捷表示,就安寧病床、共同照護、居家照護三種照顧模式而言,全台五十醫療網次區域中,苗栗、南投、雲林、花蓮、台東、屏東的九個次醫療區,三十五鄉鎮四十七萬人口,面臨「三種皆空」處境,只能到外縣市,「在地善終」成為奢望。

趙孟捷說,衛福部近年雖然力推安寧醫療,但全台二十七間部立醫院只有三家有安寧病房;國內專門照顧癌症末期患者的醫學中心,如新光、國泰、亞東與林口長庚,也都未設安寧病房,顯示相關部門努力不足。

劉梅君指出,雖然經濟學人及連氏基金會合辦「安寧體系評比」,台灣獲全球十四、亞洲第一,但在可近性評比,台灣掉到十九名。她強調,此與縣市長不重視、醫院視安寧醫療為賠錢貨、衛福部立醫院未能發揮政策使命、健保給與長期照顧體系不到位有關聯。呼籲大家清除上述「路障」,一一突破在地安寧資源關卡。