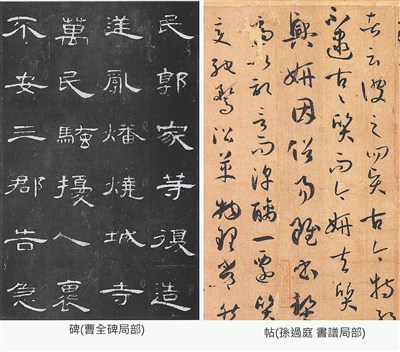

碑(曹全碑局部)帖(孫過庭 書譜局部)

碑(曹全碑局部)帖(孫過庭 書譜局部)

所謂「碑」,指的是古人將歌功頌德,立傳,或記事的文章,鉤摹在石頭上成空心字;或者是直接用紅色顏料寫在石上,也是所謂的「書丹上石」,然後再經鐫刻之後,立於特定地方,稱之為「碑」或「石碑」。其中最主要是指漢、魏、唐碑。而類型則有:墓碑、廟碑、造像和摩崖等。

由於這些石碑或碑上的字,通常是名家、高手所書寫,因此足以為後人學習書法臨摹取法的榜樣。然而當時印刷術不發達,必須找出將碑帖的字印出的方法,才能達到推廣與學習或欣賞的目的。不管碑或帖,因為所刻的是正字不是反字,因此不能像印章直接印出,必須經過捶搨的手續而成拓本。

搨的方式有兩種:一種是將紙張覆蓋在石碑或木刻上,然後用細線鉤出字形,再填以焦墨,稱為「嚮搨」;另一種方式,則將紙張以白芨水貼於碑上,然後用棕刷捶打,將字的部分捶打凹陷後,再以搨包沾焦墨在紙上捶打,因字的部分凹陷不著墨,因此就成了黑底白字。

搨好的字,經過裝裱後,便稱之為「搨本」。現今通用「拓本」這個「拓」字其實是「搨」的誤用。所以「拓本」的「拓」要念「」,不能念成「」。

「帖」,原本指書法家的墨跡真筆,也因而古代印刷術不發達,因此為了推廣及學習的需要,宋代以後,出現將匯集的名家真跡,經鉤勒上石或上棗木板,然後再如石碑一樣,經鐫刻捶搨,這樣的匯帖刻本的搨本,也稱「帖」。如著名的有《淳化閣帖》、《寶晉齋法帖》等。帖的內容,則大都是書法家書劄或詩稿等。