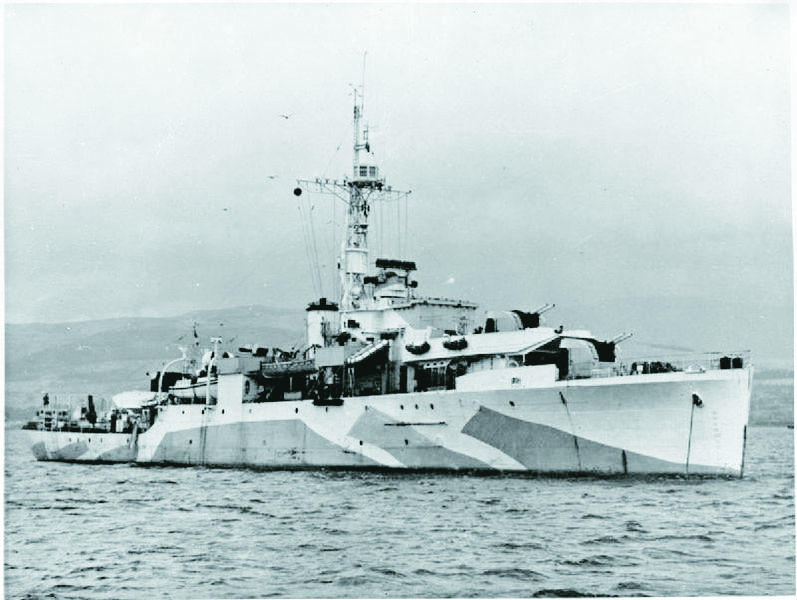

二戰期間拍攝的紫石英號。圖/維基百科

二戰期間拍攝的紫石英號。圖/維基百科

文/廖文瑋

一九四九年四月,中共率領的解放軍已在三大會戰中全勝。四月二十日,國府與中共進行的北平和談破裂,毛澤東、朱德下令軍隊渡江,進取南京、上海和杭州。

不料此時準備渡過長江的解放軍,卻與英國海軍的「紫石英號」(HMS Amethyst)在鎮江附近發生軍事衝突,砲火造成數百人傷亡。

其實,一九四三年《中英新約》已經廢除英國船隻在中國的內河航行權,然而,一九四八年英國以「保護僑民」為由,獲得了在長江口和南京間航行的權利,並在國共沿長江對峙,戰火一觸即發之時,依舊派軍艦從南京來回。中共認為這無異於外國對中國內戰的干涉,遂在警告無效後與紫石英號交火,擊退了前來救援的三艘英艦,並造成紫石英號擱淺,艦長斯金納(B. W. Skinner)陣亡。

由於英國和中共並無正式溝通渠道,而且中共並不承認中華民國的外交關係和外國領事,所以直至一九四九年五月二十四日,英國遠東艦隊總司令布朗特和紫石英號代理艦長克仁斯,才同第三野戰軍第八兵團政委袁仲賢和炮三團政委康矛召展開談判。

談判進行得十分緩慢,中共主張由雙方當地指揮官處理事件,而英方要求在高層會談上達成協議。訴求方面,中共要求英國就此事認錯擔責,但英方拒絕。六月渡江戰役結束,解放軍占領了長江中下游,「紫石英號事件」的談判依舊僵持。

七月三十日,談判桌上的僵持終於被打破:被困一百天的紫石英號趁颱風水位上漲,在夜色中自行逃脫,離開長江口,與其他英艦會合。

同一件事情,卻造成中英兩國「各自表述」:英方認為紫石英號順利返航,因此是又一場「敦克爾克式」的戰略性撤退;而中共卻是把紫石英號事件視為鴉片戰爭以來,一次對「帝國主義炮艦外交政策」和列強對內戰干涉的還擊。(本文轉載自「民間史料數位平台1937~1949」www.19371949.org.tw)