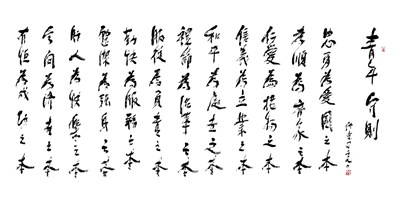

忠勇為愛國之本。

孝順為齊家之本。

仁愛為接物之本。

信義為立業之本。

和平為處世之本。

禮節為治事之本。

服從為負責之本。

勤快為服務之本。

整潔為強身之本。

助人為快樂之本。

學問為濟世之本。

有恆為成功之本。

忠勇為愛國之本。

孝順為齊家之本。

仁愛為接物之本。

信義為立業之本。

和平為處世之本。

禮節為治事之本。

服從為負責之本。

勤快為服務之本。

整潔為強身之本。

助人為快樂之本。

學問為濟世之本。

有恆為成功之本。

忠勇為愛國之本。

孝順為齊家之本。

仁愛為接物之本。

信義為立業之本。

和平為處世之本。

禮節為治事之本。

服從為負責之本。

勤快為服務之本。

整潔為強身之本。

助人為快樂之本。

學問為濟世之本。

有恆為成功之本。

出處介紹

「青年守則」最初是在一九三五年,由時任軍事委員會委員長的蔣中正主持峨嵋軍訓團時提出,他認為教育幹部及民眾,必須從青少年做起,特手訂「中國童子軍守則」十二條,作為童子軍修養之標準,內容包括四維八德與三達德:即第一至五條為忠孝仁愛信義和平,第六至九條為禮義廉恥,第十至十二條為智仁勇。後由教育部通過,全國學校一致施行,成為德育教育的實施要點。

佛教問題

佛教是否也有忠孝觀?

談到忠孝,過去一般人總認為佛教出家遁世,逃避世間,對於忠孝之道無法克盡本份。其實佛教和儒家一樣,非常重視人倫關係、道德綱常,尤其注重忠孝的實踐。如在《雜寶藏經》中,佛陀曾提出十種譬喻,說明人民應該如何盡忠仁王國君,並且進一步告訴執政的人主,應該如何愛護他的子民,為他們盡忠。經中說:「王當如橋,濟渡萬民;王當如秤,親疏皆平;王當如道,不違聖蹤;王者如日,普照世間;王者如月,與物清涼;王如父母,恩育慈矜;王者如天,覆蓋一切;王者如地,載養萬物;王者如火,為諸萬民,燒除惡患;王者如水,潤澤四方。」

一國之君既具備如此的仁德懿行,為人臣民自然會竭誠殫智的盡忠效命;同理,君王官員對於黎民百姓也應該盡心愛護,為他們謀幸福。盡忠是人我之間彼此互敬的關係,非常平等。關於盡忠,古代的沙門釋子為了國家的安危,忠貞愛國從來不落人後。

所謂「孝」,是愛心的表現。佛教認為,為自己所愛是小孝,為家族親人為中孝,為國家民族是大孝。佛陀不僅教育弟子們要孝順當世父母,更要孝順七世父母,乃至一切眾生父母。因此,孝的意義,並不限於對今生今世父母的孝思;孝順應該從自己的親人做起,進而「不獨親其親,不獨子其子」的擴充至社會大眾,乃至一切無量無盡的眾生。不僅要孝順自己的父母,更要澤被廣大的眾生父母,全心全力解決一切有情的煩惱,這才是佛教理想中的至孝。

──節錄自《人間佛教論文集(下)》〈人間佛教的藍圖〉

守得住

文/星雲大師

兩軍對峙,一軍在城內,一軍在城外;當城外的軍隊發動攻勢,我們就為城內的軍隊掛念,他們「守得住」嗎?體育場中,足球、手球都有守門員,守門員守得住,才能封鎖對方進球得分,所以守門員被比喻為「擎天一柱」的守護神。

說到「守得住」,祖先的產業傳給子孫,子孫守得住嗎?死去丈夫的婦女要守節,她能守得住嗎?中國社會倡導「守」,的確是有他的重要性。做人要「守時」、「守信」、「守節」、「守道」、「守法」、「守孝」、「守份」、「守貧」。「守得住」的人才能為人所尊重,「守不住」就如同黃河決了堤,名聲就會隨流水而去。

過去我們讚美別人「守口如瓶」,表示他能令人信任;有的人「守住崗位」,所以能讓人放心的交託任務,有的人「守住善事」,也為人所敬重,有的人「守正不阿」,更被尊為聖賢君子。

其他如「守經達變」、「守望相助」、「苦守貧寒」等,也都獲得社會的讚美。但是,有的人「墨守成規」,有的人「守株待兔」,有的人「守財不捨」,就讓人不敢恭維了。

現在的黨派要遵守黨紀,軍人要嚴守軍規,宗教家要持守戒律。甚至過去我們重視青年,所以有「青年守則」十二條:

一、忠勇為愛國之本

二、孝順為齊家之本

三、仁愛為接物之本

四、信義為立業之本

五、和平為處世之本

六、禮節為治事之本

七、服從為負責之本

八、勤儉為服務之本

九、整潔為強身之本

十、助人為快樂之本

十一、學問為濟世之本

十二、有恆為成功之本

我們希望做好一個青年,乃至全體國民不分男女老少,其實都應該把「青年守則」的內容認識清楚,認識了解之後才能守得住,守得住的人才能付之實踐。

在「守得住」的條件當中,尤其要靠內在的節操、信義、人格、道德,才能持續恆久的堅守下去,否則所謂「創業維艱,守成不易」,一個人如果不能遵守時間,不能遵守諾言,不能遵守法制,不能遵守道義,此人就會人格破產,不易為人所尊敬。所以,佛門倡導「攝心守意,不犯他人」,你都能「守得住」嗎?

──摘自《星雲法語》第十冊 p.96