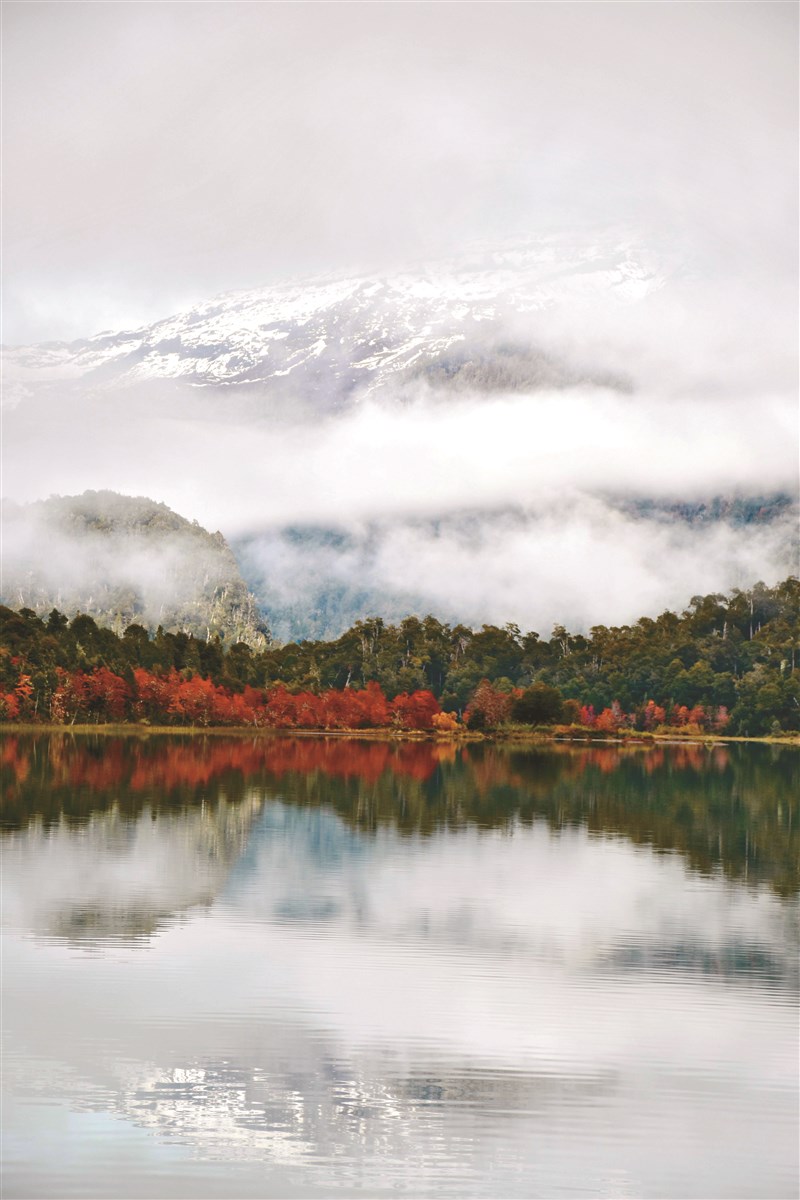

開悟之前看一切萬法,如翳在眼,霧裡觀花,不能了解事物的真相;開悟之後再反觀世間諸有,如盲重光,煙霧盡散,可以如實看清山河大地的本來面目。悟前、悟後的看法,宛如天壤之別。圖/Pexels

開悟之前看一切萬法,如翳在眼,霧裡觀花,不能了解事物的真相;開悟之後再反觀世間諸有,如盲重光,煙霧盡散,可以如實看清山河大地的本來面目。悟前、悟後的看法,宛如天壤之別。圖/Pexels

文/星雲大師

宋朝的大文豪蘇東坡,曾經作了三首詩偈來表明他參禪悟道的三個過程。

第一階段是尚未參禪的情形:「橫看成嶺側成峰,遠近高低各不同;不識廬山真面目,只緣身在此山中。」指的是心被光怪陸離的假相所迷惑,不能認清真正的自己,彷彿置身於虛無飄渺的山巒之間,卻看不清廬山峻峭的面目。

第二階段是參禪而尚未開悟的心情:「廬山煙雨浙江潮,未到千般恨不消;及至到來無一事,廬山煙雨浙江潮。」雖然千般尋覓,卻被迷濛的山嵐雲氣遮斷了去路,才下眉頭,又上心頭,沒有悟道,實在心有不甘。驀然回首,才知道廬山就在那煙霧江潮之中。放下思慮,才知道吃飯還是吃飯,睡覺還是睡覺,只是滋味不一樣了。

第三階段即是悟道之後的境界:「溪聲盡是廣長舌,山色無非清淨身;夜來八萬四千偈,他日如何舉似人?」涓涓的溪流、青青的山巒,都是如來的真理化身了。

開悟之前看一切萬法,如翳在眼,霧裡觀花,不能了解事物的真相;開悟之後再反觀世間諸有,如盲重光,煙霧盡散,可以如實看清山河大地的本來面目。悟前、悟後的看法,宛如天壤之別。

那麼悟道之後的觀念,究竟有什麼不同?

(一)處在苦境中,卻能不自苦

唐朝有一位禪師,住在山頂裡,由於沒有剃頭刀,因此頭髮髭鬚虯生;深山之間取水困難,無法時時沐浴,蓬頭垢面,衣衫不潔。有人看到了對他說:「禪師,你何必如此自苦呢?」

禪師怡然自得地說:「你認為我的鬚髮未剃很骯髒嗎?但是我的煩惱早已斷絕了;你以為我的身體沒有洗滌很汙穢嗎?但是我的身心早已清淨了;你覺得我沒有更換衣服很卑賤嗎?其實我早以佛法的無上法衣來莊嚴我的生命了。」

物質生活的欠缺,在禪悟的人看來不是苦惱,反而是修道的逆增上緣,所謂「憂道不憂貧」。禪者所追求的是「去年貧,猶有立錐之地;今年貧,立錐之地也無」的灑脫生活。在悟者的心中,處苦境固然不覺得苦,處樂境也不以為樂。

譬如宋朝的道楷禪師,皇帝屢詔不赴,最後皇帝降罪,派官審問他。官吏尊敬禪師年高德重,教他託疾免罪的方法,但是他卻寧願受罰也不肯欺騙詐誑。對禪師而言,榮辱苦樂是平等一如的,悟道者由於能夠勘破世間苦樂的虛妄性,泯除苦樂的差別見,因此處於任何環境、任何時空,都能悠然自在,放曠逍遙。

(二)處在矛盾中,卻能不矛盾

悟道的禪師們有些言行舉止及觀念,讓人覺得很怪異,譬如禪師們說:「懷州的牛吃草,益州的馬發脹。」這話好比是說:高雄的牛在吃草,台北的馬肚子脹了起來。這句話,乍看之下很不合常理。在我們的觀念裡,懷州和益州是南轅北轍的兩個地方,牛馬是截然不同的兩種動物,如何能夠融和在一起?由於我們對事相總是抱持對待化、個別化的心態加以觀察,無法融和化、整體化地全局觀照,因此,展現在我們眼前的便是一個重重障礙、支離破碎的世界。但是悟者卻能把時空從矛盾障礙中調和起來,泯絕彼此、物我的對待差別,因此所看到的世界是重重無盡、圓融統一的世界。

傅大士有一首詩,最能表現這種矛盾而統一的境界:「空手把鋤頭,步行騎水牛;人從橋上過,橋流水不流。」在禪悟者看來,空手不僅可以握住一柄鋤鍬,空手更能擁有整個宇宙虛空;也唯有「空」心,才能真正擁有宇宙而不貪著。對悟者而言,須彌固然能夠包容芥子,芥子也能夠納攝須彌;雨打花萎、風吹絮揚是自然現象,而「不雨花猶落,無風絮自飛」也是平常稀鬆的事。透過禪悟的功夫,宇宙的本體與現象,現象與現象之間,不再是彼此矛盾隔礙的狀態,而是互相融攝調和的關係。但是悟者這種境界,並不是一般人所能胡亂猜度的,沒有禪悟的體證功夫,而隨意模倣禪者的言行,有時候反而會畫虎類犬,貽笑大方。

有位年輕人打坐時,看到老禪師走過來卻不起身問訊,禪師數落他:「你這個年輕人,看到老人家來了,怎麼不站起來迎接呢?真是不懂禮貌!」

年輕人回答:「我坐著迎接你,就是站著迎接你。」

禪師一聽,上前打了年輕人一個耳光,年輕人憤憤地說:「你怎麼打我?」

禪師笑道:「我打你耳光,就是不打你耳光。」

禪不是世智辯聰,禪更不是裝模作樣,禪悟之後的智慧是自然的流露,不是忖臆仿效所能得到的。

(三)處在妄心中,卻能無妄心

有位信佛虔誠、嚴持戒律的王居士,平時謹言慎行,潔身自好,受到眾人的敬仰。後來有些同修發現,一到薄暮黃昏,王居士就獨自一人走向後街的煙花柳巷。難道一向自持嚴謹的王居士,也禁不起女色的誘惑,自毀清譽嗎?大家在背後議論紛紛。

有一位好事者,按捺不住心中的好奇,有一天尾隨在王居士的背後,想去探個虛實。兩人穿街走巷,來到了一家「翠花閣」的地方,裡面妍美俏麗的姑娘們,一看到王居士來了,紛紛鶯聲燕語地向王居士殷勤問好,然後簇擁著王居士上樓去了。這人愈發迷惑,也跟著偷偷上樓,霎時被一幅動人的景象震懾住了:原來剛才那群喧鬧嘻笑的姑娘們,個個正襟危坐地在莊嚴的佛堂前,凝神貫注,傾聽王居士說法。

原來王居士是到生死海中轉法輪,處雜染而不汙;在烈火堆中栽植淨蓮,化欲惱為清涼。王居士這種「明知山有虎,偏向虎山行」的無畏精神,正是地藏菩薩「我不入地獄,誰入地獄」的慈悲胸懷,而王居士熱鬧場中做道場,處妄境而不動搖的定力,實為禪者隨緣放曠,任運逍遙的妙行。

(四)處在分別中,卻能無分別

藥山禪師有一次在山頂上散步,看到山邊有兩棵樹,一棵長得很茂盛,另一棵早已枯萎。這時,他的徒弟道吾禪師和雲巖禪師走過來,藥山禪師問他們:「你們說,哪一棵樹好看呢?」

道吾禪師說:「當然是榮的這棵好看!」藥山禪師點點頭。

雲巖禪師卻說:「不,我倒覺得枯的那棵好看!」藥山禪師也點點頭。

一旁的侍者不解地問藥山禪師:「師父,道吾說榮的好看,您點頭;雲巖說枯的好看,您也點頭,到底哪一棵好看啊?」

藥山禪師於是反問侍者說:「那麼,你認為哪一棵好看呢?」

「枝葉茂盛的那棵固然生氣勃勃,枝葉稀疏的那棵也不失古意盎然。」侍者回答。

萬有諸法自性平等一如,沒有善惡、美醜、高下、貴賤的分別,因此,在禪者的眼中,榮茂的樹木和枯萎的樹木都一樣美好。(待續)