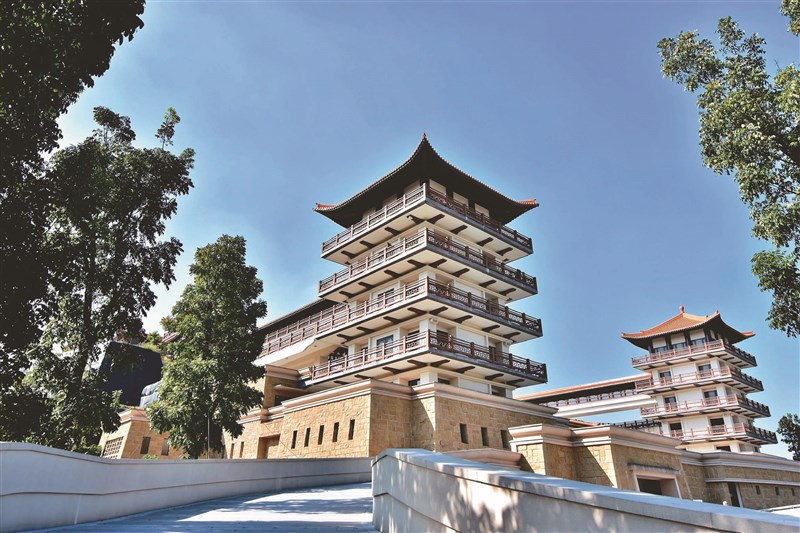

對禪者而言,平常洗碗、掃地、除草、耕田的工作勞動之中,都充滿了禪機,細細去品嘗,到處洋溢著禪趣。圖為佛光山藏經樓風光。圖/如地

對禪者而言,平常洗碗、掃地、除草、耕田的工作勞動之中,都充滿了禪機,細細去品嘗,到處洋溢著禪趣。圖為佛光山藏經樓風光。圖/如地 圖/游智光

圖/游智光

文/星雲大師

在現代社會裡,我們受盡文明弊病的困擾,已經逐漸喪失了自然的氣息,人人承受各式各樣來自家庭、學校、社會等等不同場所的折磨與壓力,譬如情感爭執、朋友社交、事業競爭,乃至政治、經濟等各層次的問題,可以說層出不窮,千變萬化。因此,我們不僅要使身心確實安住,還要追求生命最高的境界,這樣才能免於隨波逐流,同流合汙。

如何才能使生命獲得昇華?在佛教裡告訴我們許多修行的方法,其中以禪的功夫最為簡易可行。雖然佛教中,如中國的八大宗派,有很多切實可行的途徑,足以滌慮澄思,淨化身心,使生命自然昇華,不過這些方法,都不如禪來得直接、透徹。

參禪有幾個要領必須注意︰一、不說破;二、提起疑情;三、把握禪機;四、行腳參訪;五、實證開悟。禪是不可以用語言文字道斷的,說破了就不是禪,而是糟粕的知解。禪注重自身的實地參究,並且要提起疑情,好比撞鐘,用力愈大,回聲愈響。當我們對生命本質的疑問愈深時,所得到的答案將愈真實。參禪訪道,把握住機鋒的相對很重要,就如同照相要調好焦距,穿針要對準針孔,參禪不對機或失去先機,就不能開悟。

禪重視實際的身體力行,打坐觀想固然是一種禪,日常的行住坐臥也是一種禪,禪者有時為了參透一句話,不惜穿起芒鞋,踏遍嶺上雲朵,為的是找尋明師善知識,除卻心頭上的那份悄然。禪師們說:「借此閒房又一年,嶺雲溪月伴枯禪;明朝欲下岩前路,又向何山石上眠?」這種行雲流水的閒適自在就是禪。當然參禪最終的目的是為了證悟清淨的自性,所謂明心見性的功夫。有了這五項要領,大概就能體會到禪深深的奧妙了。

以下從四個角度來探討生命昇華的禪者世界,究竟是個什麼樣的世界?

一、從平常的事務裡看禪的世界

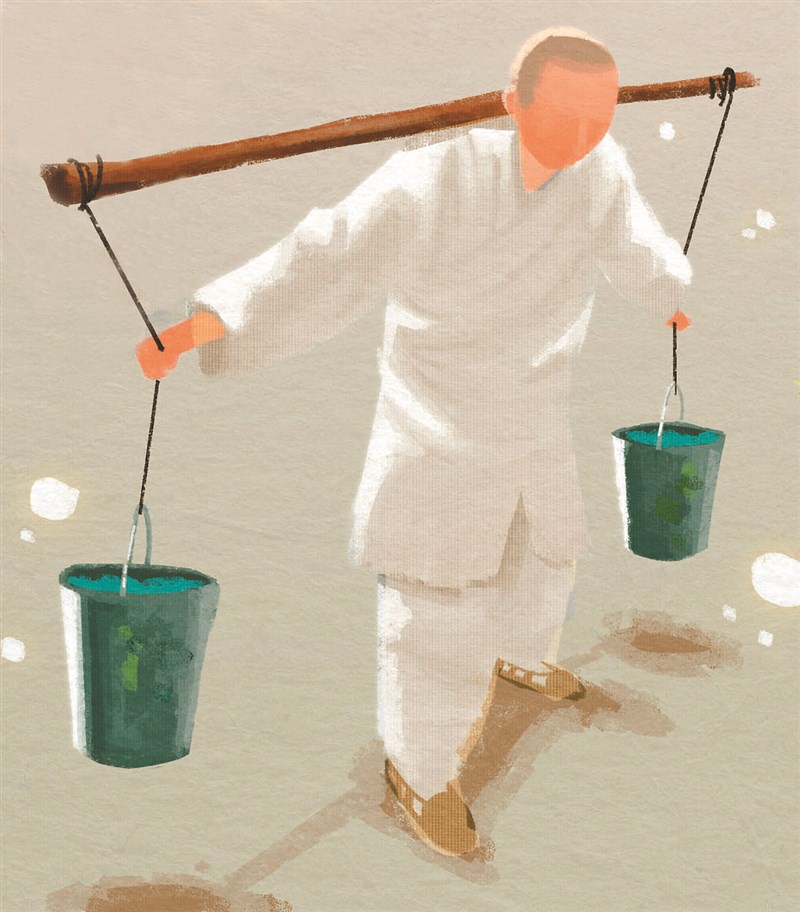

大部分的人總以為禪一定要在禪定裡才可以修行,有些人更認為盤起腿來打坐,閉目斂神,眼觀鼻,鼻觀心才是禪。打坐當然是禪,但是禪卻不僅僅限於打坐,舉手投足,一言一笑,無非是禪。乃至隨時隨地的舉手投足,行住坐臥、搬柴運水、飲食睡眠,都充滿禪機。禪是無所不在、遍於一切的。

有一天,溈山禪師詢問前來探望他的徒弟仰山禪師說︰「你整個夏天不見人影,都做了些什麼呀?」意思是說,這些日子不參禪、不修行,白白糟蹋了光陰。

仰山禪師回答︰「師父,我耕了一塊田,收了一籃果實。」

師父一聽,非常歡喜,於是說︰「果真如是,這個夏天你就沒有空過了。」

溈山禪師的意思是︰從現實生活來看,如果真的種了一塊田地,也實在有了豐收;在參禪意義上,則是種下了他日成佛作祖的因緣。

徒弟仰山禪師被師父這麼一問,也反過來問師父︰「師父,這個夏天,您又做了什麼?」

「我白天吃飯,晚上睡覺。」

仰山禪師聽了,讚歎答道︰「師父,這個夏天您也沒有空過時光。」

這種完全投注生命的日常生活,就是禪,也就是昇華的世界。正因為溈山禪師得到禪的妙用,才能白天夜晚自在安詳,無論飲食睡眠都能正常自然,所以說禪是無所不在、遍於一切的。

現在一般人被功名利祿、億萬金錢搞得糾纏不清,不僅寢食難安,連坐立都不定。譬如回到家裡,正想坐定安心吃一頓飯,電話鈴響了,一聽又是一件棘手的事情。甚至半夜回家,倒頭將睡,門鈴又響了,又有不速之客來商量重要的業務;只要眼一閉,心神就不寧,恐怕這一打盹,生意就在懵懂當中泡湯了。終日渾渾噩噩、汲汲營營,沒有一點屬於自我寧靜的時間,這種生活還有什麼樂趣可言?

生活簡化 淡泊無求

一個禪者的生活,所謂「一鉢千家飯,孤僧萬里遊;青目睹人少,問路白雲頭」,是多麼灑脫自如啊!禪的日常生活是盡量將生活簡單化、藝術化、純粹化。

什麼是禪者簡單化、藝術化、純粹化?「衣單二斤半,洗臉兩把半,吃飯三稱念,過堂五觀想。」禪者的衣服非常簡單,捆綁起來不及兩斤半重,可以隨時肩挑,雲遊四海,不像一般人出門穿衣,挑三揀四的,還不能稱意。有些人出來聽一場講演,或是參加宴會,常常為了選一件最合心意的衣服而傷透腦筋,最後乾脆不出去,省得麻煩。想一想,為了一件衣服的顏色、長短、合適與否,而錯過一場千載難逢的機緣聚合,不是太可惜了嗎?

所以衣服多不一定就是好,少也不見得壞,多少不放在心上,不當作一回事,生活自然簡化,也沒有氣躁心煩的時候了,這不就是最自在的生活方式嗎?生活能如此簡單、淡泊,不追逐名聞利養,再苦的日子也能把它藝術化、純粹化。

除此之外,禪者隨緣逍遙、無求自在的境界,可以用一首詩來形容︰「外出參禪和受戒,扁擔繩子隨身帶;出坡作務天天有,為求身心永康泰。」對禪者而言,平常洗碗、掃地、除草、耕田的工作勞動之中,都充滿了禪機,細細去品嘗,到處洋溢著禪趣。能夠保持「若無閒事掛心頭」的一顆心,自然「便是人間好時節」了。

對禪者來說,平常多麼煩瑣的事務也要把它簡易化,人際來往複雜的關係也要把它藝術化,而保持康泰的身心、純淨的心靈。有的人碰到一點芝麻綠豆大的小事,往往就罣礙在心上,久而久之,釀成了心病,無法體會禪者這種「猶如木人看花鳥,何妨萬物假圍繞」,去住無心、灑脫放曠的生活;不能體會,當然更談不上生命的昇華了。

日本曹洞宗的祖師道元禪師,年輕的時候曾到中國天童寺參學。有一天日正當中,看到寺中一位年老的出家人汗流滿面的在路旁晒香菇,道元禪師走上前,開口問道︰「老師父,你年紀多大了?」

「七十八歲。」

「年紀這麼大了,怎麼不叫人代做呢?」

老和尚轉目正視道元禪師說︰「別人不是我呀!自家分內的事,別人如何代替呢?小便、盥洗的本分事,別人代替得了嗎?」

道元禪師聽了憬然有悟,還是不忍心地說︰「天氣這麼酷熱,何必一定現在做呢?」

「不是現在,更待何時才是晒香菇的時候呢?」

禪者參禪的態度是尊天敬地,畢恭畢敬,絕不放棄任何一個機緣,他們以平常心來對待日常的生活,也以平常心來莊嚴未來的世界,而這未來莊嚴美麗的世界,都在當下的轉換提升。

(待續)