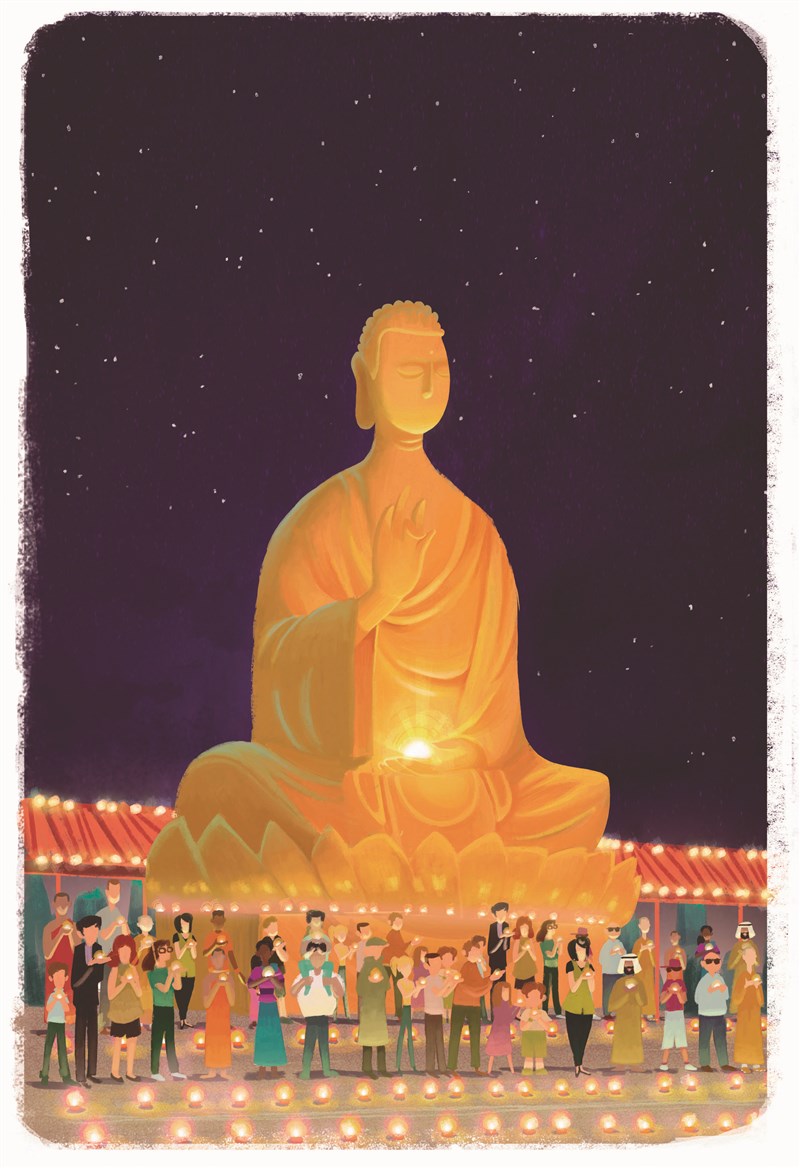

舉辦「信徒香會」的意義,除了佛法接心,期能藉由解門、行門之修持,接引老、中、青三代信徒回山參加香會,讓信仰得以延續、傳承。圖/游智光

舉辦「信徒香會」的意義,除了佛法接心,期能藉由解門、行門之修持,接引老、中、青三代信徒回山參加香會,讓信仰得以延續、傳承。圖/游智光

文/人間福報編輯部整理

編按:今天是佛光山信徒香會,也是佛光山開山祖師星雲大師的出家紀念日。在特別的日子,本版規畫整理大師早期的相關開示,透過大師慈悲與智慧的法語,讓善美的信仰薪火相傳。

「信徒香會」是佛教寺院的重要活動之一,每年到了這一天,所有信徒都會回道場祈福。佛光山遵循傳統,於1974年9月7日首次舉辦信徒會員大會(後更名「信徒香會」,並將日期訂於佛光山開山祖師星雲大師出家紀念日──農曆二月初一),讓海內外所有的佛光人,都能本著一顆清淨、精進的心,回來朝山禮佛、聽聞佛法、祈福消災、親近諸佛菩薩;並以此日作為春節平安燈法會的圓滿,為新的一年各項弘法工作揭開序章。

大師開示「信徒香會」的八種意義:「佛門倫理的加強、信心教育的增進、禮儀傳授的周到、喜捨功德的普及、佛法接心的相應、大眾溝通的聯誼、修持考功的測驗、生活忍耐的訓練。」藉由解門、行門之修持,接引老、中、青三代信徒,回山參加香會,讓信仰得以延續、傳承。

大師在1990年2月25日的「信徒香會」中,以「香會」具有的八項意義,說明「香會」不只是一個活動,而是要我們與佛祖、與佛法接心:

一、與佛接心:每年回山主要是聽聞佛法的開示,讓我們的心接上佛心。

二、師徒交流:增進佛門師徒之間的思想交流,增加信心道念。

三、堅定信仰:藉著回山朝聖禮佛的機緣,讓信仰的菩提幼苗滋長。

四、增加善根:參加香會活動,更懂得喜捨布施、廣結善緣,由此增加福德善根。

五、儀禮訓練:虛心接受如何拜佛、排班、走路、過堂等等,佛門各種基本禮儀的訓練,以長養佛弟子的人格氣質。

六、相互結緣:讓佛教大眾增加「法」的聯誼,相互所結的,都是學佛道上的善因緣。

七、安忍自在:培養生活上的忍耐,比如拜佛、食宿、排班,與群眾之間相互配合的忍耐工夫。

八、自我評鑑:佛光山對信徒的檢定考試,從看大家拜佛的姿勢、誦經的音聲、笑容的多寡、語言的親切、忍耐的力量、慈悲的心腸等,檢定進步的等級,這是大家都要共同努力的目標。

為法而來 非為床座

1989年3月7日信徒香會,大師在晚間普佛後,為信眾開示提及:「今天很高興,遇到普門寺信徒告訴我:『我回山不只是參加信徒香會而已,我是來修苦行的。』我問:『怎麼說呢?』他回答:『我這次回來是要討個不好的地方睡,我是為求佛法、修苦行而來,非為床座而來。』」

大師藉此因緣,以四句佛法傳授大眾:

第一、求色身的延壽,更求慧命的永恆:過去信佛、拜佛只求身體健康長壽;今日信仰進步了,更要懂得追求慧命的永恆。

第二、求佛陀的感應,更求內心的體驗:昔日拜佛、念佛、誦經,求菩薩賜靈感給我;今日信仰進步了,不只求菩薩給予我靈感,更要求內心的體驗。如小孩長大了,不再依靠父母;今日要求念佛、布施、朝山等內心的法喜。我現在要比過去忍耐、滿足、歡喜、慈悲、安定,那就是內心進一步的體驗。

第三、求世間的財富,更求佛法的聖財:世間的財富,如金錢、獎券等,祈求財富能愈來愈多;但今日信仰進步了,更要懂得求取佛法的聖財。所謂「聖財」,比如有佛法的真理、禪定、信仰、智慧等,都是我們的財富;知道慚愧、懺悔,那麼慚愧、懺悔是我們的財富,可以說聽聞佛法就是我們的財富。今後不管世間的財富多寡,要懂得進一步追求佛法的聖財。

第四、求世俗的欲樂,更求內心的和平:在人間想追求金錢、愛情、名位等物質享受的快樂,這是一時的;要懂得進一步追求內心的和諧、寧靜、法喜。內心有信仰,覺得滿足、歡喜,有了佛法真理,能享受佛法的和平與寧靜,這才是更上一層的福報。

大師進一步勉勵信眾:不僅要求色身的延壽,更求慧命的永恆;求佛陀的感應,更求內心的體驗;求世間的財富,更求佛法的聖財;求世俗的欲樂,更求內心的和平。外面的天氣雖然冷冽,但各位的內心很溫暖;外面的天色很暗澹,但各位的心地因佛法的照亮而有光明,為大家感到歡喜。

非佛不作 唯法所依

大師創立教團,即訂定佛光人走入人間傳播佛法時,應該遵循「非佛不作」的中心思想,佛光人唯有持守這個原則,才能時時規範前進的腳步。

大師在2015年3月20日的信徒香會中,為大眾開示:「佛光山不是我的,是萬千信徒共同成就的。佛光山是個教團,不是社會團體,救濟是隨緣隨喜,我們是以傳教為主的。佛光山有一個『非佛不作』的原則,我們沒有投資、沒有經商,也沒有私人管錢;一切緣分來自十方,一切成果也回饋十方大眾。

留善行、留功德給子孫,比留財富給他們還要好;錢財會用盡,前人行善做惡的一切,會影響後代子孫的平安、福禍。功德,才是你們留給兒女永恆的財寶。」

在這段開示中,大師也再次提示佛光人未來的行事方針,即「非佛不作」;在五欲六塵中作佛事,必須保持宗教的超越性、神聖性,有無私無我的言行,才能為世人所敬仰,並生起對佛法的信心。