圖/Julia Chou

圖/Julia Chou

文/穿山甲

每天從一早開始使用手機、看電視、煮咖啡、開啟空調、打電腦……等工作,日常生活,舉凡食衣住行中的便利,皆離不開電力的支撐。我們習以為常的電力使用方式,大多依賴電線連接插座供應。電線縱然有效且穩定,但也帶來了一些限制,例如移動範圍受限,電器多線路交疊不易整理,電線外露易產生損傷,因此,無線傳輸成為一種良好的解決方案。

無論是電視遙控器抑或是門禁系統,它們可以透過無線電波傳遞信號,控制電子產品,而無線電力傳輸的目標,則是冀望穿過空中直接傳遞能量,不再依賴電線,這比起單純傳送訊號的能量更大一些。無線電力傳輸並非直接將電傳送過去,而是將電能轉成其他種能量傳遞出去,抵達接收端後再轉換回電能。科學家們為此開發了幾種不同的方式,每種方法都有其獨特的應用場景與傳輸距離。

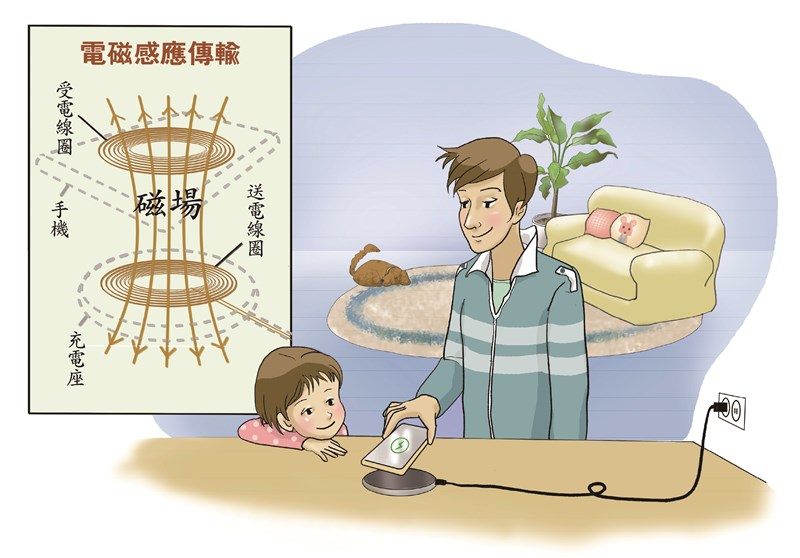

電磁感應 電磁共振

電磁感應是最早應用於無線電力傳輸的方法。以手機充電為例,充電座與手機內各會有一組線圈,交流電流經過充電座內的線圈時,會讓線圈產生交變磁場,手機內的線圈會感應到這個交變磁場變化,進而感應出交流電流。可想而知,手機為了感應到充電座的交變磁場,因為磁場受距離影響會快速減弱,兩者的線圈愈近愈好,線圈中心能重疊也愈好,如此才能良好的感應磁場變化。傳輸距離僅限於幾公分以內,非常適合低功率設備,例如電動牙刷、刮鬍刀、智慧手環手機等。心臟節律器這種植入人體的醫療裝置,若能以無線方式傳送電力,可以省去之後為了充電需要再次開刀的麻煩。

電磁共振與電磁感應相似也是基於一對線圈傳遞能量,比較不同的是,這兩組線圈可以在特定頻率下產生共振進而交換能量,這種能量傳輸方式效率較高,傳輸距離也較電磁感應遠些,通常介於幾公分到幾公尺之間,不過缺點是成本較高,需在幾MHz(波動頻率,兆赫)下做高頻共振。其實電磁感應充電也是需要共振來傳輸,只是通常電磁共振技術中,電路所需要的品質因子較高,品質因子高能量傳輸效率愈好。

微波傳輸 雷射傳輸

微波能量傳輸是透過將電力轉換為微波傳遞至接收端的天線,再經由電路將電能儲存下來。這種方法傳播的距離較遠,功率也較大,通常需要讓微波只朝接收天線傳遞,使所有的能量可以被天線所接收,這種方式傳送的距離可以從幾公尺延伸至數百公里。在90年代科學家曾經提出一項太空太陽能電站的概念,其原理是在太空軌道上架設太陽能板吸收能量,再將這些能量以微波傳送至地球表面,以天線接收後再轉換為電能儲存,如此可以不分晝夜、陰晴,隨時接收太陽光能量。這種概念雖然美好,但造價與技術問題複雜,並且微波必須控制得宜,不然高強度的微波會嚴重傷害地表的人類與動植物。

雷射傳輸目的在於將電能轉換成雷射傳送出去,於接收端透過光電效應將雷射光轉換回電能。因為雷射光束可以非常集中且精確的方式送抵特定位置,因此傳播距離同樣可從幾公尺至數百公里遠。不過遇到雲雨或空氣品質較差的區域,雷射並不容易穿透,會使傳送的效果大幅降低,且路徑上不能有障礙物,也須避免傷害路徑上的動植物,其應用目前仍在探索中。