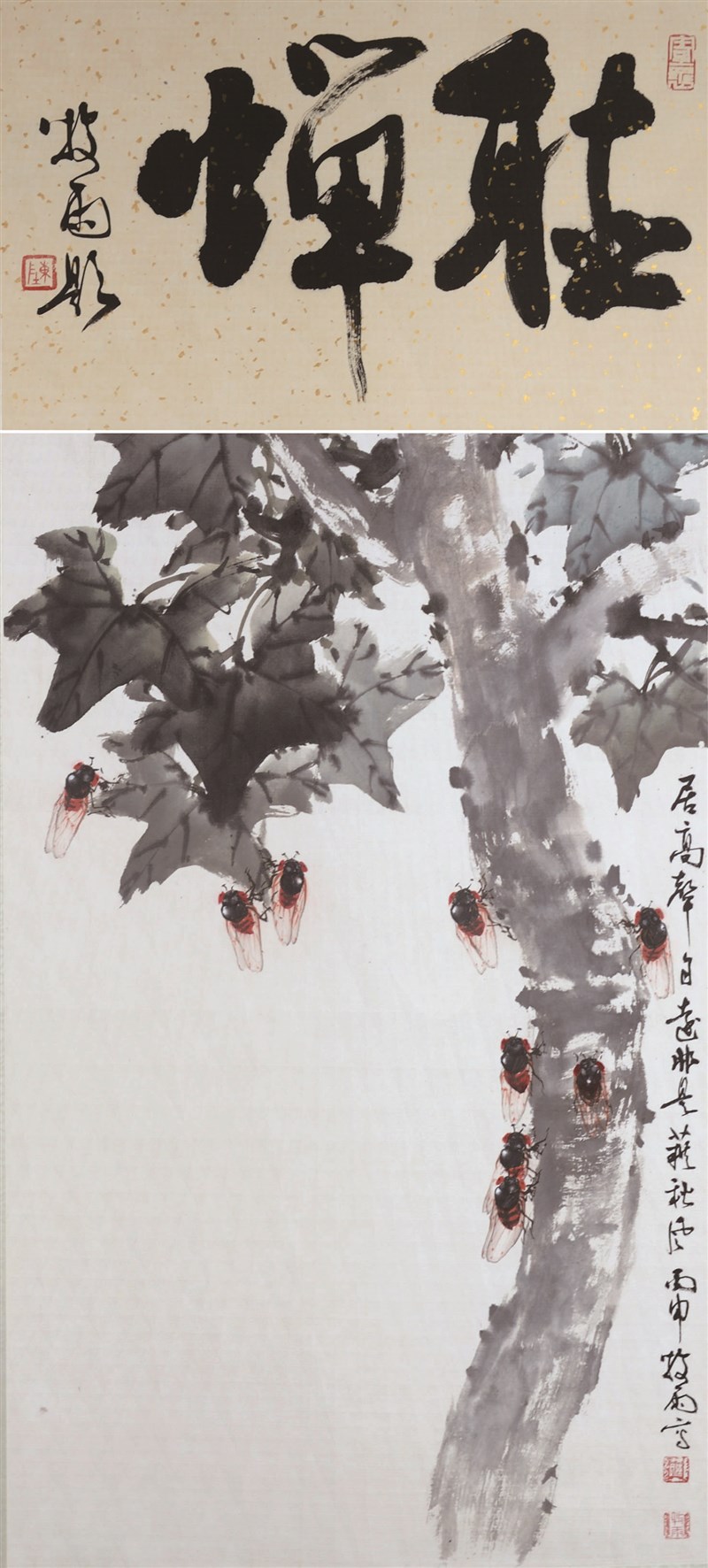

圖/陳牧雨

圖/陳牧雨

文/陳牧雨

唐詩中最著名的詠禪詩除虞世南的〈蟬〉之外,另有駱賓王〈在獄詠蟬〉以及李商隱的〈蟬〉,這三首被譽為唐詩中的「詠蟬三絕」。

初唐時期,駱賓王與王勃、楊炯、盧照鄰,因詩文擺脫了南朝委靡的風格,擴大了詩歌的題材,影響後代非常深遠,因此被稱為「唐初四傑」。

唐高宗儀鳳三年(六七八),駱賓王擔任侍御史時,曾數次上書論天下大計,其中某些言論激怒了尚未稱帝的武后,因此被誣陷入獄。這年秋天,詩人在獄中寫下了這首〈在獄詠蟬〉:

西陸蟬聲唱,南冠客思深。

不堪玄鬢影,來對白頭吟。

露重飛難進,風多響易沉,

無人信高潔,誰為表予心。

「西陸」是古代天文學上秋天太陽出現的位置,在這裡泛指秋天。所以這裡詠的是秋蟬。

「南冠」原指楚人頭冠,據《左傳‧成公九年》中的記載,楚人鍾儀戴著故鄉楚國的帽子被囚,因此成了囚犯的代名詞。所以「南冠」一詞,正點出了詩人當時的處境。

「玄鬢影」是指蟬黑色的身翅,「白頭」則是作者因煩惱而白了頭髮。詩人在這裡以「黑」「白」強烈的對比,強調了當時的心情。

接著就是詩人的悲歌了。原本清淨甘甜的露水,如今卻成了前進的負擔;強烈的秋風,也掩蓋了無奈的悲鳴。看來詩人是絕望了,所以才有「無人信高潔,誰為表予心」的怨嘆。

駱賓王在武瞾稱帝後,為舉兵征討武則天的徐敬業寫了一篇征討武氏的檄文。檄文內容事昭而理辨,氣盛而詞斷,義正嚴詞地細數了武氏的罪狀,並且呼籲有識之士一同起義。

由於文章實在寫得太好,據說武則天看到這篇檄文後居然不生氣,反而責怪宰相說:「本朝有這樣的人才而不用,是宰相的責任。」

當然,這或許只是武氏取得了政權後,用以表現其豁達大度的說詞而已,因為駱賓王在徐敬業舉兵失敗後就不知所終了。

「詠蟬三絕」的最後一首是李商隱的〈蟬〉:

本以高難飽,徒勞恨費聲。

五更疏欲斷,一樹碧無情。

薄宦梗猶泛,故園蕪已平。

煩君最相警,我亦舉家清。

李商隱的詩雖常被評者認為「晦澀難懂」,但這首詩卻是平鋪直述,很容易了解。全詩只有第五句用了典故,典出《戰國策‧齊策》,意思是:微薄的小官,有如桃枝(梗)被刻削為人形,遇到大水容易被沖走,到處漂泊流浪。

或許是「舉家清」的人太多了吧?歷代讚賞這首詩的人很多,清代著名學者朱彝尊就曾經讚美這首詩為「詠物最上乘」。

錢鍾書也這樣評論:「蟬飢而哀鳴,樹則漠然無動,油然自綠也。樹無情而人有情,遂起同感。蟬棲樹上,卻恝置(猶淡忘)之;蟬鳴非為我發,我卻謂其相警,是蟬於我亦無情,而我與之為有情也。錯綜細膩。」真是讚美有加。

事實上,聽蟬會隨著不同的心情有不同的感受。

王維〈輞川閒居贈裴秀才迪〉詩中有「倚杖柴門外,臨風聽暮蟬」一句,歷代評者大都認為是描述悠閒的隱居生活,但我讀來卻有一分蒼莽悲涼的感覺。

唐詩人李建勛有一首〈送李冠〉。李冠擅吹中管,但不得志,是詩人為他抱屈之作:

勻如春澗長流水,怨似秋枝欲斷蟬。

可惜人間容易聽,清聲不到御樓前。

這「欲斷蟬」跟李商隱的「五更疏欲斷」一樣,是指斷斷續續的蟬聲。蟬聲因為斷續,更顯哀怨。

怨的是空懷絕技,卻不受當朝青睞,是一種懷才不遇的無奈。