圖/123RF

圖/123RF

文/一元

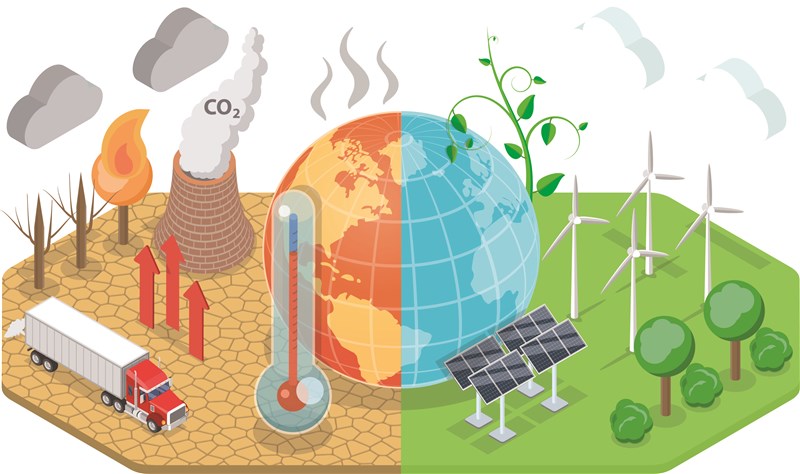

所謂溫室效應,是一種地球自然暖化的結果,1800年代科學家發現,當大氣中的氣體吸收來自太陽的熱量時,這些熱量就會逸散到太空中。

當陽光透過自然溫室效應的過程 ,使得地球變得適合居住,雖然到達我們世界的太陽能(來自太陽的光與熱)約有30%被反射回太空,但其餘的被大氣層或地球表面吸收。這個過程在全球範圍內不斷發生,導致地球暖化。然後,這些熱量以不可見的紅外線輻射的形式重新輻射出去。雖然其中一些紅外光繼續進入太空,但絕大多數被大氣氣體(稱為溫室氣體)吸收,導致進一步變暖。

太陽光熱 熱氣滯留

但溫室氣體濃度升高,尤其是二氧化碳 (CO2) 濃度升高,導致熱滯留,全球平均氣溫上升。在過去80萬年的大部分時間裡(比人類文明存在的時間還要長),我們大氣中的二氧化碳濃度大約在百萬分之200〜280之間,也就是說,每百萬空氣分子中,有200〜280個二氧化碳分子。但在過去的一個世紀裡,這一濃度已經躍升。

2013年,在化石燃料燃燒與森林砍伐的推動下,地球大氣中的二氧化碳濃度超過了百萬分之400 —— 這是地球上數百萬年來從未出現過的濃度。截至2023年,已達百萬分之420以上,比工業化前水準高出50%,我們年底再來測測看2024年會變成多少?

溫室氣體 不同性質

而溫室氣體就是指:使地球變暖造成溫室效應的主要氣體,包括二氧化碳、甲烷、一氧化二氮與水蒸氣。除了這些天然化合物之外,合成氟化氣體也扮演溫室氣體的角色。不同的溫室氣體具有不同的化學性質,隨著時間的推移,透過各種過程從大氣中去除。例如,二氧化碳被森林、土壤及海洋等「碳匯」吸收。氟化氣體則只能被高層大氣中的陽光破壞。