圖/樹下繪本

圖/樹下繪本

文/檸檬

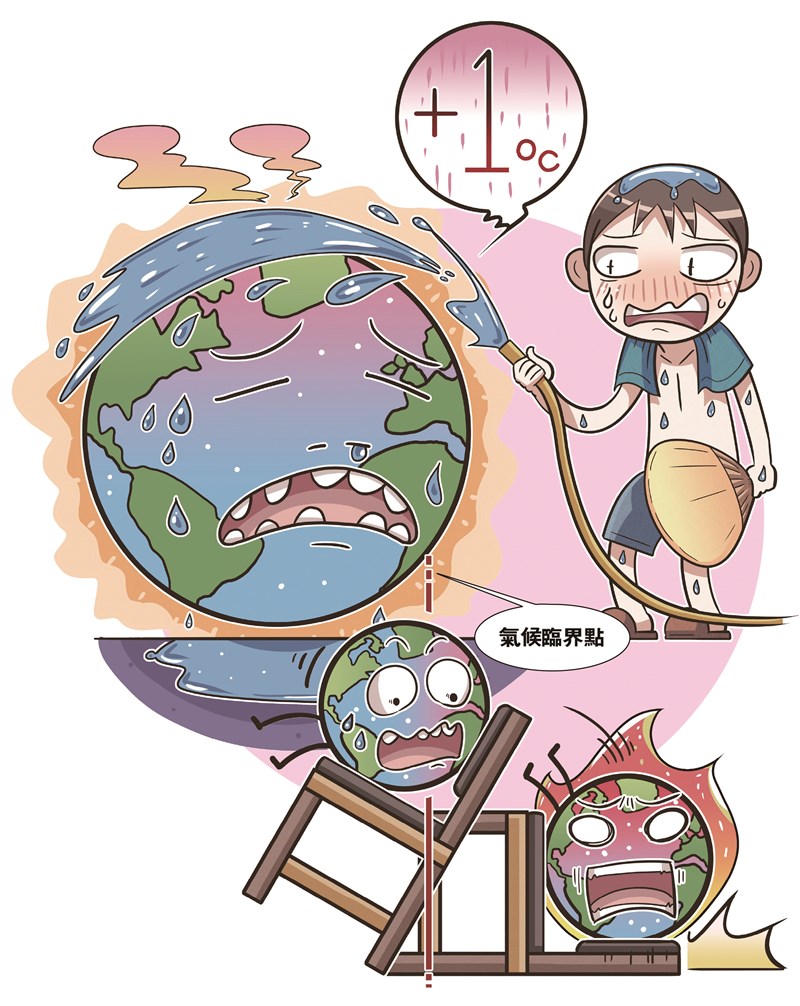

在天氣預報還是用電視播放的年代,當氣象主播說「明天氣溫會上升1℃」時,大家通常感覺還好,畢竟1℃感覺沒什麼嘛。但當科學家說:「地球的平均氣溫上升了1℃」,聯合國、NASA、IPCC會如臨大敵般緊張,這樣小的改變,能造成什麼天翻地覆的大事嗎?

首先,科學家口中的「上升1℃」,不是指今天比昨天熱了一點,而是「全球年平均氣溫」比工業革命前高了1℃左右。這裡有兩個關鍵詞:「全球」與「平均」。

加權平均 氣溫增高

全世界有190多個國家地區,從冰島的火山口到非洲的沙漠、台灣的海岸,再到俄羅斯的苔原,每個地區的氣候變化都不同。要將這些地方的溫度統整在一起,並不是直接把每個國家的溫度相加後除以國家數,而是透過「加權平均」的方式計算。

加權平均的概念就像算學期成績,如果段考占60%、作業占20%、平時表現占20%,每一項的比重不同,算出來的總分才比較能反映真實情況。全球溫度的加權,則會根據地區的面積、氣象站的數據品質與資料連續性,進行調整。這樣計算出來的「平均」,才不會因為某些熱帶地區忽然變涼、或寒帶地區暖了幾天,就影響整個地球的代表性數據。所以,當說「全球均溫上升了1℃」,指的是這個經過數學整理過、經年累月的穩定趨勢,向上偏移了整整1℃。

那麼,這1℃到底代表什麼?我們可以從歷史上的簡單對照來看,根據科學研究,上一次地球冰河期結束時,全球平均氣溫只比現在低4℃~5℃。那時還有許多大型哺乳動物(比如長毛象)在亞洲四處漫遊,也就是說,差個幾度,整個地球的樣貌就會大不相同。如果4℃能讓地球從結冰變成現在的模樣;1℃的變化,其實就足以引發劇烈影響。

在氣候研究中,也會利用趨勢圖判斷,例如「氣溫變化趨勢」是一個時間序列圖,橫軸是年分,縱軸是氣溫。每一個年分的資料點,是一整年全球加權平均氣溫。這些點連起來後,科學家會用「線性迴歸」的方式畫出一條趨勢線,觀察變化是否持續上升。

氣候臨界 數字改寫

此外,在氣候科學中還有一個重要的數字叫「氣候臨界點」,當溫度突破某個範圍,系統會發生巨大且不可逆轉的變化。如果地球升溫超過1.5℃、2℃,就可能觸發永久的冰層融解、森林大規模枯死等無法逆轉的災變。

在討論氣候變遷時,數學讓世界的氣候變化變得可以衡量、比較與預測。所以當下一次看到新聞說「全球升溫突破1.5℃警戒線」,或許大家不會覺得「好像沒差」,而是能明白這是一條數學寫下的界線,一旦越過,可能不是多流一滴汗,而是許多生態、城市與生活方式,將會被重新改寫。