《這不是小貓的故事》

圖/小山丘出版提供

《這不是小貓的故事》

圖/小山丘出版提供

文/施佩君

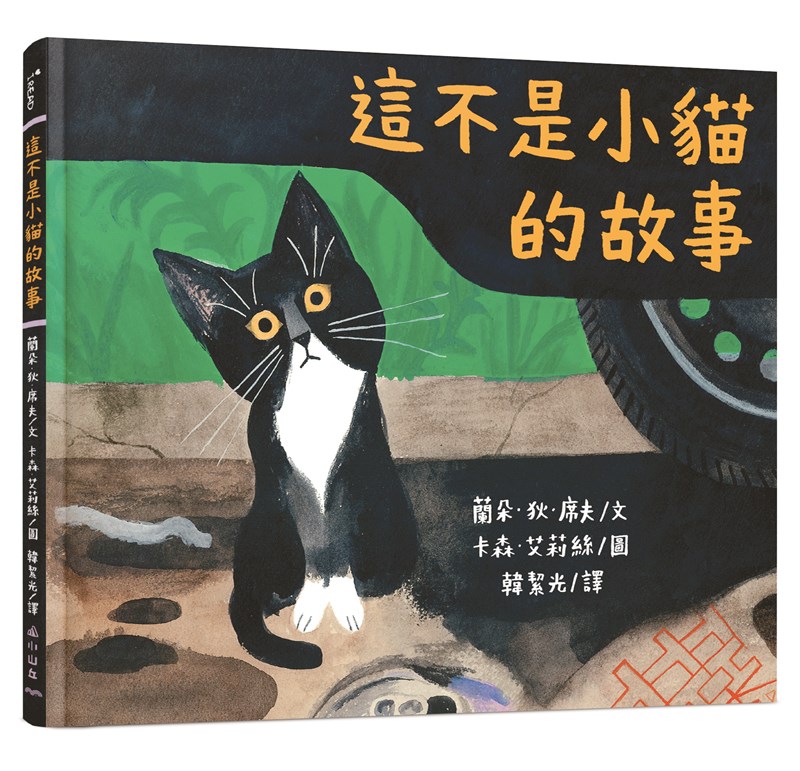

書衣上畫著一隻可愛的小貓,睜著圓圓的眼睛直盯著讀者,上方橘色手寫字體的書名卻說:《這不是小貓的故事》,文圖不符的否定句瞬間就點燃讀者的好奇心。

容我先爆雷,這本書說的是一群平凡的人物,付出舉手之勞,為流浪小貓找到一個家,是關於同情、慷慨,以及同心協力的故事。

聽起來不太吸引人,常見的主題,平淡的情節,好像沒什麼……不不不!這繪本厲害的地方,就是把「沒什麼」變成「有什麼」,透過蘭朵.狄.席夫和卡森.艾莉絲的文圖合奏,會發現人物、情節、事件的平凡、平淡、平常,就是故事珍貴之處,表示故事隨時會發生(或者已經發生)於生活周遭,而你我都有可能成為主角。

藏在細節中的線索

脫去書衣,攤平書封,畫面中是一條水平視角的街道,故事就發生在這裡。這個時間點,故事尚未發生,然而,注意看灰色車子底下,「不是」故事主角、卻是故事圓心的小貓已經登上舞台了。

在書名頁前的兩幅畫,是繪本的前奏,引導出屬於日常的平靜氛圍。鏡頭由近而遠,讀者也許一時反應不過來,到書名頁之後的第三張畫,才恍然發覺是封面上的街道,而前兩幅畫是這個全景畫面中的一部分。

主旋律開始,蘭朵.狄.席夫用了一個很特別的方法說故事:否定句式加嵌套結構。這不是小貓的故事,也不是聽見小貓喵喵叫的小狗的故事,不是注意到小狗不同往常的狗主人的故事……以一環扣一環,一層疊一層的重複語句,讓人物一一出現,救援情節緩緩展開。故事的敘述方式讓我聯想到俄羅斯娃娃,小貓是中心最小的娃娃,小貓加小狗是第二層,小貓、小狗加狗主人是第三層,以此類推,層層疊疊,累積要從許多「不是」中找出「是」的解謎欲望,吸引我們讀下去,直到個別的角色、個別的善意、個別的行動都合而為一,謎底揭曉。

卡森.艾莉絲的圖畫呼應也很高明,以鏡頭推拉對應文字的堆疊反覆,忽遠忽近,忽近忽遠,在聚焦、散焦的切換中,我們會更加關注藏在細節中的線索。而她在同步文字的行動之際,也會留下伏筆,將文字未敘述到的人物先安排在畫面中,製造出上一頁是不相干的背景,下一頁突然走進故事的驚喜。故事不離街道,圖畫也始終維持水平視角,只有救出小貓後的俯視是例外的,而這幅以小貓為圓心,眾手圍繞的畫面,也很有意思,具象化了伸出援手(give a hand)的意涵。

擁抱融解疏離冷漠

對我而言,小貓因為眾人「停下腳步、細心注意、出手協助、提供資源、熱心分享、主動詢問以及同心協力」而有了一個家,是故事的結局,而「圓滿的結局」則是在文字結束之後的兩幅畫裡。這兩幅畫與書名頁前的兩幅畫首尾呼應,一樣的構圖,不一樣的時間點,燈亮了,人多了,月圓了,將事件發生前後社區鄰居關係的變化不用文字「說」了出來。

畫面中,用手寫字體標示聚會人們說的話,其中,「真不敢相信你們倆就住在隔壁,我們卻一直沒見過」更是畫龍點睛——原來人與人的關係那麼近那麼遠。

讀完故事,讀者的表情會像書衣上的小貓,從封面在汽車底下的無辜無助、帶點疑惑,變成封底在小女孩懷抱裡心滿意足的微笑。而小女孩雙手多處貼著OK繃的傷痕累累,你我都知道是怎麼一回事。這本由作者真實生活經歷改寫成的繪本,傳遞出愛和溫暖,像一個大大的擁抱,融解現代人的疏離冷漠,希望《這不是小貓的故事》會成為我們的故事,用善意串連起你我與他。