《乖女孩》

圖/小麥田提供

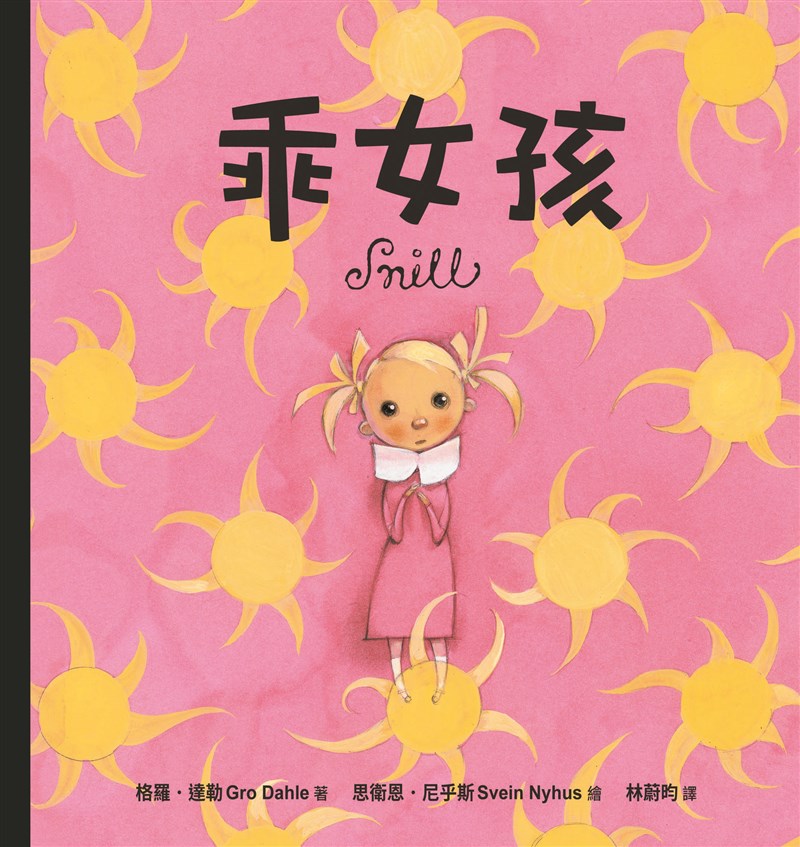

《乖女孩》

圖/小麥田提供

文/施佩君

這是一本叫做《乖女孩》卻不要你成為乖女孩的繪本,雖然是面向兒童,但對於當過「乖女孩」或仍是「乖女孩」的成人讀者更容易產生共鳴,包括我在內。讀《乖女孩》時,露西的微笑、安靜到被隱形的情節,都讓我毛骨悚然,太熟悉了!似乎仍在發生。會不會我以為脫下的「乖女孩」頭箍,其實還在束縛著我?用繪本的比喻來說,我還沒有打破牆壁走出來?

聲音卡在嘴巴裡

繪本由詩人格羅.達勒(Gro Dahle)與插畫藝術家思衛恩.尼乎斯(Svein Nyhus)共同完成,他們都是挪威人,顯見乖女孩的思想並非東方社會所特重,在強調自由與兩性平等的西方社會,仍然有太多女孩汲汲營營於滿足別人的要求和期望。而聽話、順從、忍受能為自己換來什麼呢?

不會是快樂。繪本封面已經給了答案。粉紅色背景代表女孩的可愛與嬌柔,黃色太陽就像乖女孩會得到的讚美與獎賞,包圍著站在標題下方的女孩露西,然而,她的眼神充滿疑惑,她的肢體動作內縮且僵硬,她不快樂也不自信。

「看看露西!喔,看看露西!」格羅.達勒用驚歎口吻開啟故事,以詩的節奏、詩的意象,慢慢勾勒出「完美乖女孩」的形象,她很安靜,她很乾淨,她有禮貌,她總是微笑,她只做她該做的,只說該說的,沒有人問,她絕對不會出聲。

她會因為乖巧而得到更多的關愛吧?儘管文字說「她是媽媽的心肝寶貝,爸爸的掌上明珠」,圖畫洩漏了這句話的虛偽。而在這之後的圖畫裡,一直到露西破牆而出,也沒有任何一個人的眼神停駐在露西身上。乖巧安靜換來的是消失,整個人融入牆中,「再也沒有人看得到她,再也沒有人聽得到她」,雖然她「一直都在那裡」。她也沒有辦法喊叫,因為「她的聲音卡在嘴巴裡,她的嘴巴卡在微笑裡」,「露西是微笑的囚犯」——格羅.達勒的文字十分精準且鮮活。

思衛恩.尼乎斯插畫中的訊息量,與文字不相上下。繪本前半段,背景顯得單調而規矩,方格紙、橫線、數字排列,予人一種冷漠疏離感。露西在每個畫面中都是相對渺小,即使在一個人的時候;相較之下,畫中的成人異常巨大,尤其是擁有權力的成年男性。而到了後半段,背景變得雜亂卻更有活力,露西的比例變大,位置也從邊緣移向畫面中央,這是一段找回真實自我的過程。

表達憤怒需要學習

憤怒與表達憤怒是必須的。因為乖女孩的目標是取悅別人,滿足別人,她得不斷的壓縮自我,自己的情緒、自己的聲音、自己的需求,而這會造成兩種結果,一種是悲傷與自我厭棄,一種是忍無可忍之後的憤怒與戰鬥。露西是後者,她用最原始的方式表達了她的憤怒:放聲大叫、拳打腳踢、破壞一切,終於破牆而出。

露西表達憤怒的方式是許多成人所不樂見,但對於露西來說,大人只會教她「不要生氣」,沒有人教她生氣的時候該怎麼辦?乖女孩不會生氣,想要活出自我的女孩會,負面情緒是生命中的一部分,我們不能像書中的老師一樣,只是選擇一個「最最最黑暗的角落」躲起來。表達憤怒是需要學習的,也需要被鼓勵的,尤其是女孩,如此一來,她才能有足夠的勇氣,對那些不公不義的人事物說:不!

露西打破牆壁,開出一條路,她釋放了自己,也解救了其他被困在牆裡的隱形女孩,包括她的曾祖母——天啊!她被困在牆裡多久了?對於可能困在別處的女孩們,露西的想法是:「她們得自己想辦法」,聽起來有點無情,第一次讀的時候我並不能理解,後來想想才懂:被動的等待解救,只是重啟乖女孩模式,只有自己想要改變現狀,自己去衝撞,才能真正變強大。

有趣的是,從漢字解讀「乖女孩」的「乖」字,原始的意思竟是背離、反常、不和諧、不服從,與現在我們說的「懂事、聽話」意思恰恰相反。一個「乖女孩」兩種含意,你是哪一種「乖」呢?