《林間奇遇》

圖/字畝文化提供

《林間奇遇》

圖/字畝文化提供

文/施佩君

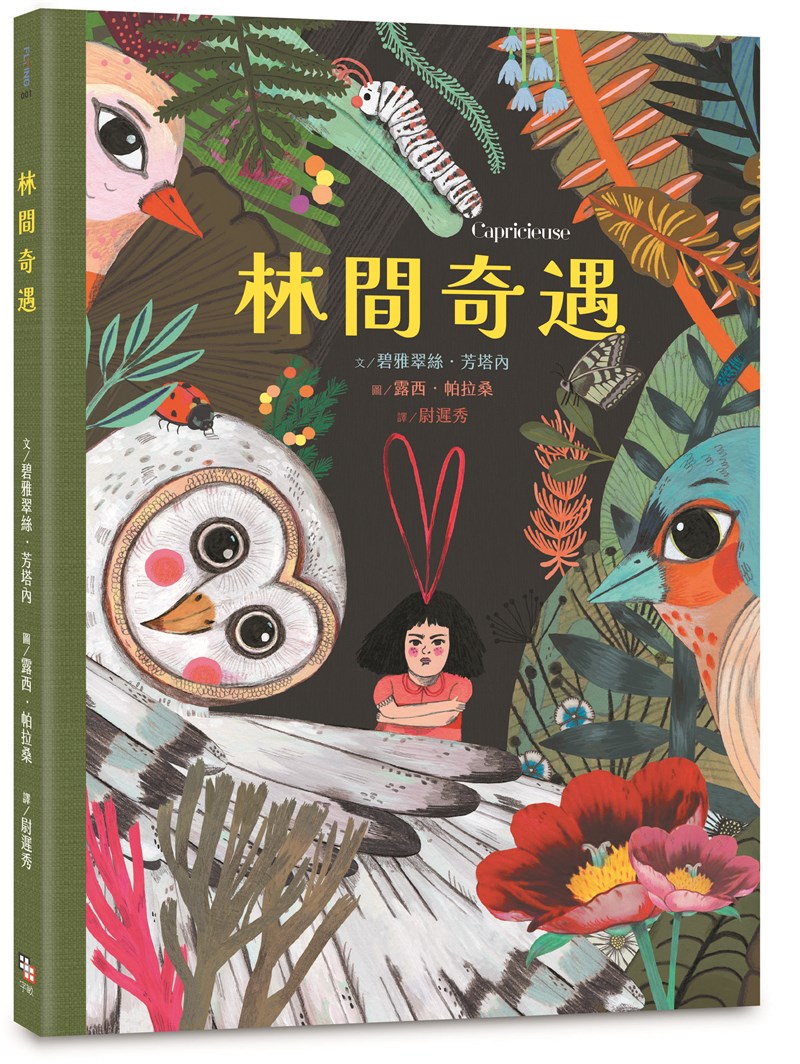

很難抗拒《林間奇遇》封面的邀請,圖畫太美也太有戲了,花草蟲鳥圍著一個雙手抱胸、氣嘟嘟的小女孩,動物們的表情都很無辜,好像在用各種語氣說「不是我!」「不關我的事!」而這個滿臉不耐煩的女孩,頭上螢光橘色的緞帶偏偏是個帶可愛感的愛心形狀,形成的矛盾呼應法文原著書名「Capricieuse」,意含任性、異想天開、反覆無常的意思(Capricieuse也是主人翁的名字,中文譯者尉遲秀貼切地譯為「小蠻」,同時保有原作「人如其名」的用意);令人捉摸不透的不僅是女孩的個性,還有整趟旅程的內涵。

人與自然關係的想像

小蠻是「突然掉入」故事裡的,這讓我想到電影《全面啟動》中說的,我們從來無法記得夢是怎麼開始的,總是忽然就出現在某個場景裡,我們怎麼來到這裡?身處何處?我們並不知道,然而,在做夢時我們不會覺得奇怪,反而感覺一切都很真實,即使目睹光怪陸離的景象,也難辨真假。

這是一場夢嗎?《林間奇遇》會讓人聯想到《愛麗絲夢遊仙境》和童話《拇指姑娘》,也許它既是夢境也是童話,或者,既非夢境也非童話;與後兩者最大的不同,是《林間奇遇》中的動物都不是用人類的方式溝通,也不會開口說(人)話,連成為朋友的烏龜都只有點點頭的回應。

畫中五彩繽紛、種類繁多的鳥獸與昆蟲,草木、花卉、蕈菇等,更是細緻考究如自然圖鑑,讀者可以按圖索驥在圖鑑書中找到她們的名字。在這個既寫真又虛幻的場景、情節中,《林間奇遇》呈現人類對自然最單純的提問「森林裡有什麼?」以及對於人與自然關係的想像,就像是在說人類在大自然母親面前,像個任性的孩子,很小很小,「比一隻蜻蜓還小」,卻比其他的生命脾氣更大、嗓門更大。

曾懷疑無法走出自我

小蠻從初入森林,「聲音跟喜鵲一樣震耳欲聾」的生氣、抱怨,到「閉上嘴巴,聆聽森林的聲音」;夜晚雪鴞帶來的瀕死體驗,與逃過一劫後,看見天亮了、烏龜緩緩走過來,如釋重負的喜悅……最後她「靜靜等待」,在虞美人、矢車菊花海中,讓我們看到她對外在世界的態度明顯改變;這場奇遇必然也在內在世界引起波瀾。

法國當代哲學家德瓦在著作《拔一根頭髮,在幻想的森林中漫步》第52個體驗〈在幻想的森林中漫步〉中,建議讀者到真實的森林裡散步,行走一段時間,走出自然的節律後,就能「進入另一個國度」,「你只要將森林想像成自己的靈魂,你是走在自己的思想裡面。

大樹群的錯綜複雜,樺樹的白色守衛(白蛾)潮溼的腐殖土和青苔,不,這一切不是在外面。藉由某種不透光的效果,面對不須弄清的內涵,一切都改變了。你正在自己的思想中閒逛,或許還會懷疑永遠無法走出自我。」我想,小蠻走著走著也走進自己的思想中,消弭內外的界線,創造並轉變。小蠻最後告訴爸爸,森林雖然會讓人迷路,但其實也沒那麼可怕;自我探索不也是如此?

自然規律如教養建議

在森林裡遊晃的小蠻,自言自語,騎在烏龜上東看看、西看看(再說一次,露西.帕拉桑筆下的森林美極了!)仔細去想小蠻話裡的哲思,會有驚訝的發現。例如她催促烏龜快一點時說:「真是的,你就不能再快一點嗎?算了,那我要睡一下子,這樣時間過得比較快。」說完小蠻就睡著。睡覺會讓大腦停止意識時間的流逝,改變時間感知,還有什麼事能改變時間感?這是個有趣的問題。

然而,時間就像故事中的烏龜,任憑她抗議、睡著、生氣抱怨,或用可愛的聲音哄騙,依然用同樣的步伐往前走──這是自然規律,或許也是教養建議:不隨孩子的情緒起舞,不動氣、不說教,堅持原則,讓孩子學會忍耐。

最後,爸爸著急的來找小蠻,「把小蠻像一朵花那樣摘起來,放進車裡」,這句描寫得很生動,也透露某種宰制的意味。小蠻坐上爸爸的車,車門關上,車也開走了,我卻無法結束這場漫遊,問題一個接一個冒出來:小蠻為什麼到森林裡?爸爸怎麼知道小蠻會在花海中等待?開著大轎車、穿西裝打領帶的爸爸為什麼光著腳丫?坐上車後的小蠻從車窗探出頭來明顯變大了,那麼在森林裡的她為何縮小?小蠻為什麼突然問爸爸能否買一隻大烏龜給她?她想要的是一隻烏龜,或是烏龜所象徵的特質?爸爸的回答又會是什麼?

嘗試解答的過程中,我也走入自己的思想森林,像小蠻一樣自問自答。答案不會只有一個,是什麼也不是最重要的。繼續想著、玩味著,體驗它們在心裡掀起的漣漪就夠有趣了。