《白雪》

圖/格林文化提供

《白雪》

圖/格林文化提供

文/施佩君

當迪士尼宣布真人版電影《白雪公主》,將由拉丁裔演員擔任公主角色時,立刻引發正反辯論。有人認同多元選角的顛覆與創新,有人反對為了政治正確而不尊重原作的改編,少了「膚白似雪」還是「白雪」嗎?於是又有人討論起《白雪公主》的故事精神核心與膚色是否相關,以及童話因應時代改寫的問題。

如果格林兄弟知道自己編撰的童話故事,被譯成多種語言,在兩百多年後仍然被閱讀,被拍成電影,被討論,不知會有什麼想法呢?

繪圖戲劇張力十足

今年九月,由插畫大師尹芳吉伯和丹尼納諾夫妻檔繪製插圖,號稱「忠實呈現故事原貌」的《白雪》也再版了。尹芳吉伯和丹尼納諾的插畫,為重讀這篇再熟悉不過的故事提供最好的理由:插畫太美了!精巧的畫面構圖、細緻的筆觸、瑰麗的畫風,鋪展出場景的氛圍,和人物飽滿的情緒。這是我讀過最美的白雪公主,最美的惡女皇后。

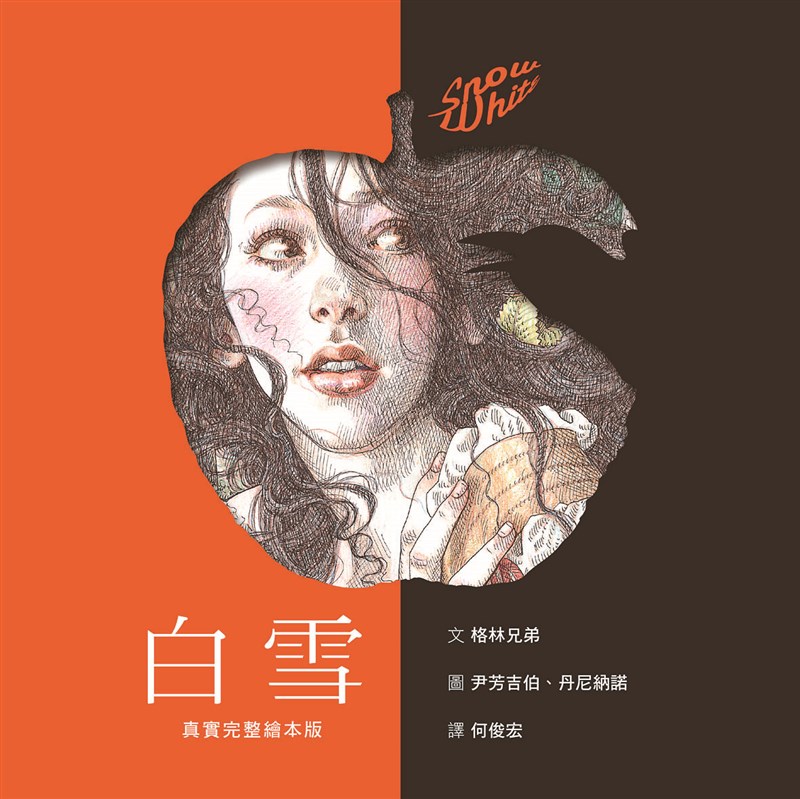

相較於2010年初版的封面,我更喜歡再版封面的強烈感:正方形開本一分為二,鮮豔的紅與沉鬱的黑各占一半,呈現正與邪、生與死、希望與絕望的拉扯,也表現故事中暴力、恐怖、恐懼、危險的感覺。中間以蘋果形狀打凹——我們都知道那是一顆毒蘋果——連結象徵邪惡力量的烏鴉探出鬼魅般的黑影,形成一個狹迫的景框,聚焦於女主角白雪美麗精緻的臉龐與驚慌的神情,戲劇張力十足。

之所以要強調「忠實呈現故事原貌」,是因為我們現在看到的版本,大多是刪改過的。我們要知道,格林兄弟編撰童話不是為了兒童,童話是傳統口傳民間故事的一部分,他們著手蒐集整理童話、詩歌等民間文化遺產,並以此為終生職志,目的是為了激起德意志民族主義的覺醒。因此,在記錄故事時,他們更重視的是保留民間文學的特性與精神。然而,1812年第一冊格林童話出版後,故事中「兒童不宜」的內容受到廣大輿論抨擊,1819年第二版開始,格林兄弟便不再堅持忠於原著(故事提供者)的原則,到1857年第七版為止,格林兄弟一直不斷地對童話集進行增刪與潤飾,淨化語言與修辭,刪除殘殺、性交、不符倫理等的故事與情節,成為名實相符的《兒童與家庭童話集》。

以白雪公主的故事為例,在流傳的其中一個版本中,妒恨女兒,甚至殺害她的是親生母親,由於過於殘酷,在之後的版本便改成繼母,並結合女巫的形象,「理所當然」地成為故事中的大反派。然而,隨著道德觀與兒童觀的改變,在19世紀可以被接受的故事情節到了20世紀又變得驚世駭俗了,例如壞皇后吃掉獵人帶回來的內臟、王子抬走公主的棺材,以及最後皇后穿上烙紅鐵鞋接受處罰的情節,在今日大部分的童話版本中均被刪除,取而代之的是迪士尼改編後的版本:王子吻醒公主,從此過著幸福快樂的日子。

角色互動隱藏細節

忘了那個吻吧!你該讀《白雪》,從殘酷的情節中去理解童話原本就是說給成人聽的民間口傳文學,去探討蘊含於簡單敘事中多元又深刻的文化底蘊,在角色互動之中隱藏的細節,充滿了許多耐人尋味的議題,可以從心理學、社會學、歷史學、符號論和女性主義學等多種角度進行分析研究,這些都是當小孩時沒有察覺,成為大人後才漸有體會的,原來從童話中了解到的人性,跨越了過去、現在與未來。

成年後閱讀《白雪》,對於皇后的惡有了同情,對於公主的善也有了懷疑?三次上當是天真或愚蠢?善良的公主會用殘酷的方式報復嗎?《童話裡隱藏的世界史》作者朴信英,在〈魔鏡啊魔鏡,世界上最美的女人是誰?〉一篇中寫到:「雖然不願承認,或許是上了年紀後心智與皇后更接近了?也或許是隨著年紀增長,看童話的視野變得比以前更廣了?總之,對現在的我來說,看到那些壞事做盡的女配角們,反而有種親切感。」她分析,公主占的優勢是「年輕」和「貌美」,在中世紀的歐洲,年輕代表生育力,外貌則「與權力及生存息息相關」,然而,這兩樣優勢都會隨時間而逝,因此,「公主與皇后,其實是同一個人,」公主是皇后的過去,「皇后就是公主的未來」。如果我說深有同感,會不會聽起來像嫉妒的皇后呢?

《白雪》就像巫婆的紅蘋果,一半是好的,一半有毒(例如公主倚賴男性救助,王子以貌取人等,均被視為有毒思想),但你能抗拒「咬一口」的召喚嗎?