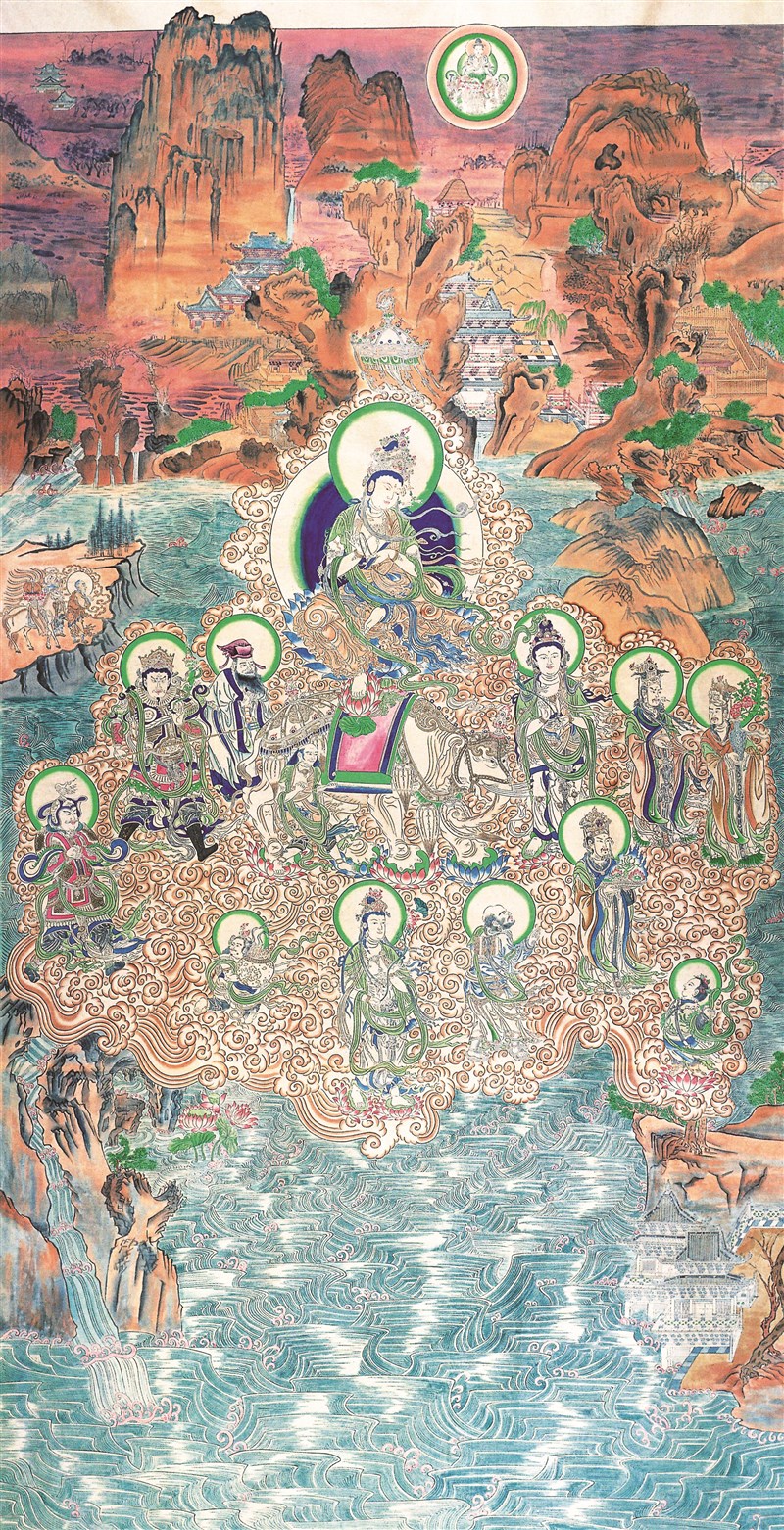

普賢經變圖。圖/資料照片

普賢經變圖。圖/資料照片

文/星雲大師

第五大願、隨喜功德(心意的淨化)

十方一切諸眾生 二乘有學及無學

一切如來與菩薩 所有功德皆隨喜

在佛教裡有一個重要的修行,叫做「隨喜功德」,為什麼隨喜功德也是一種修行?人,都有一種劣根性,看到別人失敗了,心裡就會暗暗歡喜;看到人家成功了,或是得到了利益,心裡就會氣憤、難受,甚至不平、不滿,進而攻擊、批評別人。這樣的行為,給別人難堪,自己也不好受,這是因為我慢、嫉妒的習氣使然,隨喜功德就是對治這樣的習氣。

隨喜功德,是「心意的淨化」。我們在人間生活,如果能隨時給人一個歡喜,隨緣給人一點服務,隨心給人一點布施,人我之間,還怕不能和諧幸福嗎?時時保持隨緣歡喜的性格,不受外境影響,不就是解脫自在了嗎?

在普賢十大願中,隨喜功德是很重要的修行,以下就其意義,和生活中如何落實,讓大家了解。

(一)隨喜功德的意義

「隨」,是隨順、跟隨、依順,不違背之意,有與人為善、從善如流的意義。「喜」,有平等、歡喜、無瞋、不嫉妒的意涵,《大乘義章》云:「但為利生心,得清不濁說名為喜。」

「喜」是跟著「隨」而有的。經典裡提到,即使無情的萬物,它們釋放給人間的功能與美好,我們都應該要隨喜讚歎。比方一朵花努力的綻放,給人間增加多少美麗的色彩,很多人因為看到一朵花那麼努力的開放,因此激勵自己,要學習花布施「給人歡喜」的精神。就算不能學習花的精神,面對一切事情,也要能以一種感恩惜福的心態去面對,如我在《佛光菜根譚》寫到:「我看花,花自繽紛;我見樹,樹自婆娑;我攬境,境自去來;我觀心,心自如如。」如此,面對世間順逆起伏的因緣,就能平常心的坦然接受,來由他來,去由他去,如宋‧白雲守端禪師所言:「若能轉物即如來,春至山花處處開;自有一雙慈悲手,摸得人心一樣平。」

再說到「功德」,六祖惠能大師說:「見性是功,平等是德;念念無滯,常見本性真實妙用,名為功德;內心謙下是功,外行於禮是德……若修功德之人,心即不輕,常行普敬。」真正的功德不假外求,是在待人接物時,內心保持謙卑,不輕慢,尊重禮敬每個人,便是功德。

隨喜,是慈悲心的表現,一個人擁有慈悲心、同理心,才會有隨喜心,才能自動自發去幫助別人,如《大般涅槃經》說:「於諸眾生心生歡喜,是名大喜。」心中沒有慈悲的人,由於「見不得別人好」、「見不得人有」的我慢、嫉妒習氣,不僅無法交到好朋友,自己也無法獲得真正的快樂。因此,想要獲得解脫快樂,要能夠做到「隨喜」,別人獲益時,你能「不妒人有」,反而真心誠意地為他祝福,為他感到歡喜,就能長養自己的道德,健全自己的人格,創造一個歡喜、自在的人生。

擁有一個隨喜的性格,對我們為人處世、未來的發展上,會有很大的幫助。如《法華經‧法師品》中云:「如來滅度之後,若有人聞《妙法蓮華經》,乃至一句、一偈、一念隨喜者,我亦授與阿耨多羅三藐三菩提記。」聽經聞法一念隨喜,都可以得到佛陀的授記,可見隨喜修行的重要了。

隨喜功德的修行,能讓一切眾生離苦得樂,也能讓自己得到無量的法喜。在《四十二章經》也談到:「睹人施道,助之歡喜,得福甚大。沙門問曰:『此福盡乎?』佛言:『譬如一炬之火,數百千人,各以炬來分取,熟食除冥;此炬如故,福亦如之。』」看到別人布施做好事,能夠隨喜讚歎,就像無盡的燈火一樣,帶來光明希望,去除了黑暗恐怖,可見隨喜功德修行的重要了。

(二) 隨喜功德的好處

處在日新月異的資訊時代,我們要有隨緣不變的性格,隨順現代社會的各種變化,以一顆不變的歡喜心、真誠的心,與人為善,傾聽社會大眾的音聲,不要固執己見,要能活到老,學到老,與時俱進的參與其中學習。

比方說,我們到一個陌生的國度生活,入境必須隨俗,要用心了解當地的民俗風情、地理、歷史、文化。即使做料理、做菜的人,也要隨順春夏秋冬四季的不同,調整變化菜色,來隨順調和大眾飲食的健康。

就是弘揚佛法,也要能隨順眾生的根機,以各種善巧方便隨宜說法。有時是用語言去隨順,有時是用物質去結緣,有時是用金錢去濟助,有時是用心意、用慈悲、用智慧去隨喜接引。所謂「方便有多門,歸元無二路」,只要是出自慈悲、正派、利他,應機說法,應病與藥,就能幫助他人獲得佛法的利益。

此外,隨喜不是不問是非的盲目跟隨,而是智慧、慈悲的展現,因為我們與人為善的隨喜,讓人間增加道德、誠實、善美、進步,自己也在隨喜的過程中,自我淨化、自我提升,這是隨喜的真義。如何在隨喜中修行成就,以下列舉四點說明:

1.隨喜可以轉染為淨

隨喜,是心意的淨化。一般人對於和我們想法不同的,或者沒有接觸過的事物,容易會有排斥的反應;嘗試去做了解、認識,就會發現即便是親眼所見,親耳所聞,都不一定是真的。因此,對於不了解的事情,要以尊重包容態度,學習傾聽與接受,隨遇而安、隨緣自在,不自惱、不惱他,不僅可以助成好事,也能解脫自在,轉染為淨。

清朝名臣左宗棠喜歡下棋,而且棋藝高超,少有敵手。有一次他微服出巡,在街上看到一老人擺棋陣,並且在招牌上寫著「天下第一棋手」。左宗棠覺得老人太過狂妄,立刻前去挑戰,沒有想到老人不堪一擊,連連敗北。左宗棠洋洋得意,命他把那塊招牌拆了,不要再丟人現眼。

當左宗棠新疆平亂回來,見老人居然還把牌子懸在那裡,他很不高興,又跑去和老人下棋。但是這次竟然三戰三敗,被打得落花流水。他很驚訝老人為什麼這麼短的時間內,棋藝能進步如此地快?

老人笑著回答:「你雖然微服出巡,但我一看就知道你是左公,而且即將出征,所以讓你贏,好使你有信心立大功。如今已凱旋歸來,我就不客氣了。」

隨喜的人心中有大眾,不自私,凡事以大局為重,自己不會在得失上計較、煩惱,也能幫助成就好事,得到他人的尊重。因此,有德之人,成就不必在自我,只要社會安和樂利,人民幸福安樂,就是他的歡喜和希望。

2.隨喜可以廣結善緣

有隨喜性格的人,聽見、看見好人好事,都能夠馬上實際給予幫助、支持。隨喜的人,隨時隨地都能抱持歡喜心助成他們許多好事,無形中廣結了許多善緣;就像播種一樣,種下許多好的種子,只要時節因緣成熟,便能遍地開花,享受收成。

佛陀時代的給孤獨長者,他想要蓋一間精舍給佛陀使用,就積極的向祇陀太子買地。剛開始祇陀並不想賣地給他,要他知難而退,於是告訴長者:「假如您能把園林的地全部用黃金鋪滿,我就把地賣給您。」給孤獨長者為了供養佛陀,毫不遲疑的答應了祇陀太子的要求,他用盡全力,將園林的地面全部鋪滿了黃金。

黃金鋪滿的大地,透過陽光的照射,更顯得殊麗莊嚴。祇陀心想,這一切都是佛陀無量無邊的福德智慧使然,才能讓長者發大心來建造精舍,於是請求長者讓他布施園裡所有的樹,因此這個園林就叫做「祇樹給孤獨園」。兩個人的發心供養,隨喜布施,成就了這千古美談。

如今我們在佛經中讀到的「祇樹給孤獨園」,就是二千六百年前,他們二人供養的因緣所成就的。在當時他們幫助了佛陀的僧團,有一個遮風避雨、講經說法的地點,後來成就了無以數計的佛子,續佛慧命的好因好緣。給孤獨長者和祇陀太子,當時一念的隨喜布施,穿越了時空,至今都還在影響著世道人心。