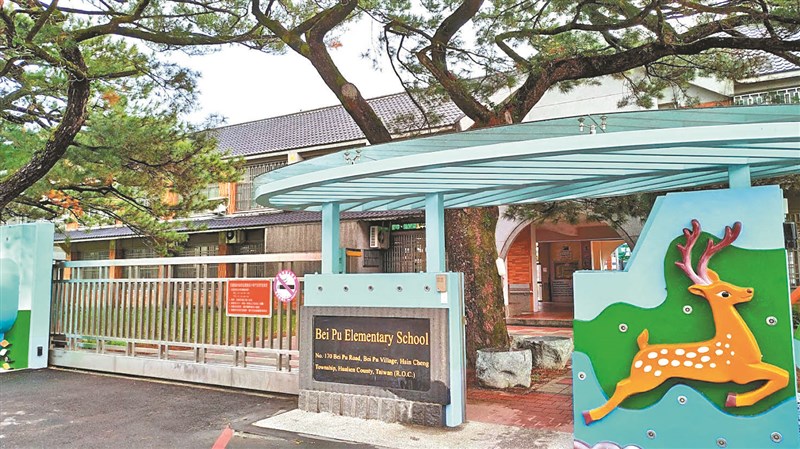

台灣早期有很多的鹿,在花蓮縣北埔國小的牆面,還有梅花鹿的裝飾藝術。

圖/林彥佑

台灣早期有很多的鹿,在花蓮縣北埔國小的牆面,還有梅花鹿的裝飾藝術。

圖/林彥佑

文/林彥佑

如果仔細瀏覽台灣鄉鎮地名,應該不難發現,有關「鹿」的地名,確實不少,包括彰化縣鹿港鎮、南投縣鹿谷鄉、嘉義縣鹿草鄉、台中市沙鹿區等等。其實,這樣的地名由來,也反映出台灣早期,確實有很多的鹿;更精確的說,他們都是「梅花鹿」。同時也因為「鹿」的發音和「祿」一樣,所以鹿普遍受到台灣人的喜愛;如果到廟宇走訪一遭,會看到廟宇的門神,手上也捧著一隻鹿呢!

荷蘭人占領台灣期間,鹿皮是相當重要的外銷品。荷蘭人鼓勵平埔族捕捉,在當時一度讓梅花鹿消聲匿跡,數量嚴重遞減。三百年前,曾有一位清代官員黃叔璥來到台灣,寫下了〈番社雜詠〉一詩,其中一段是這麼寫的:「地闢年來少鹿場,焚林設阱兩堪傷,擒生剪耳如黃續,相逐平原互鬥強。」這就是台灣歷史上,大家競相爭奪梅花鹿資源的最好見證了。

荷蘭人來台的那段時期,把鹿皮大量銷到海外,其中日本就是一個輸出大宗國。日本的武士以鹿皮做為鎧甲的材料,而剩下的鹿肉,則留給平埔族人,做為重要的食物來源;但是他們只會在冬季補獵,所以食用的數量也不多,還不致於影響到大規模的獵捕。簡而言之,荷蘭人為了賺錢,平埔族則為了填飽肚子;但因為鹿皮的利潤很高,所以連漢人也會去捕鹿,想辦法分到一杯羹。

一開始平埔族人只用弓箭和標槍捕鹿,為了捉到更多的鹿,後來甚至在梅花鹿生活的林區,設置了三面的火把,做為放火獵捕之用;在沒有放火的那面,等鹿群奔逃出來後加以捕捉,這是非常殘忍的行為,也是為了生活所需不得不為的行動,所以當時梅花鹿消失得很快。

至於台灣現在還有野生的梅花鹿嗎?其實在民國七十三年,台灣政府展開梅花鹿的保育、復育工作,並指定墾丁國家公園管理處負責辦理,目前台灣的野生梅花鹿數量愈來愈多,但仍處於保育階段,同時也是台灣文化與歷史考證的重要參考。

因此,倘若在台灣走訪之際,見到地名有「鹿」的,別忘了這段歷史呀!