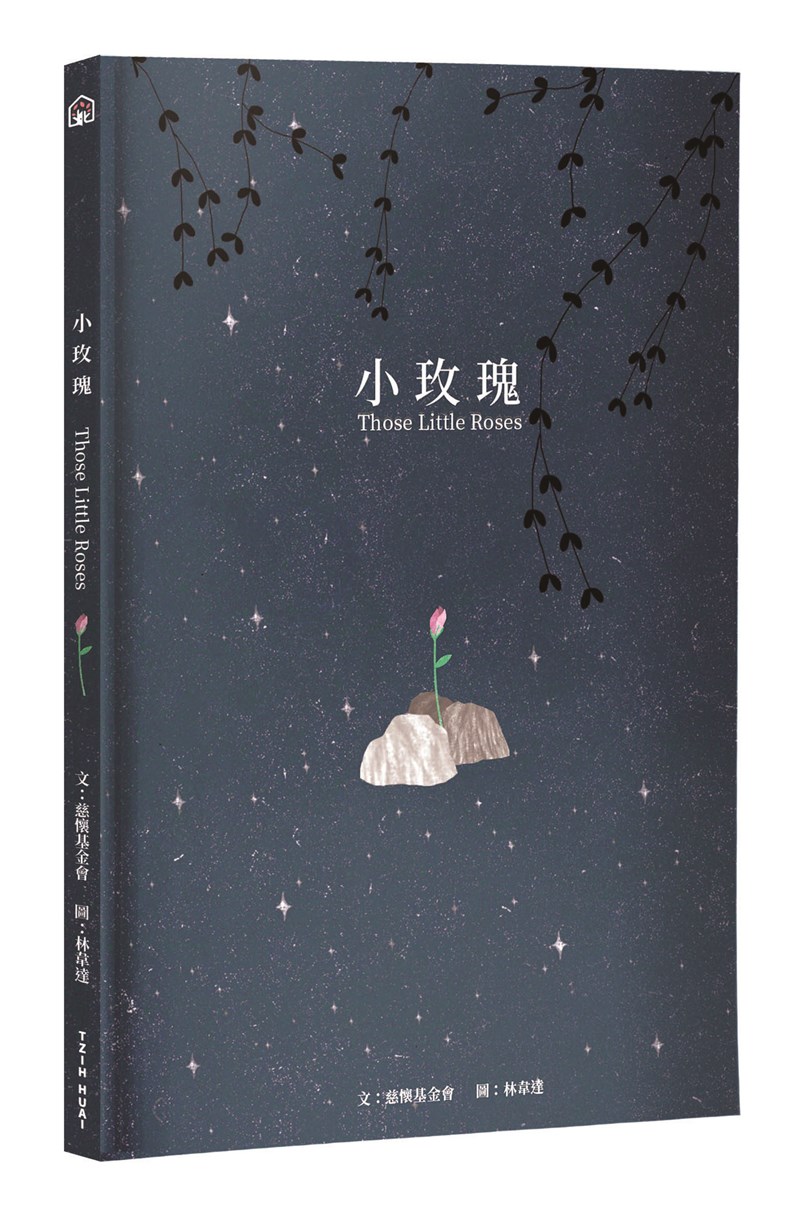

《小玫瑰》

圖/慈懷基金會提供

《小玫瑰》

圖/慈懷基金會提供

文/施佩君

《小玫瑰》是慈懷基金會與畫家林韋達合作的募資繪本,以安置服務為主題,將來自破碎失能家庭的少女,喻為生長在貧瘠土地,虛弱、多刺的小玫瑰。幸賴園丁伸出溫暖的大手,在危急之際,及時接住,將她帶回花園細心照料,以寬容的愛與耐心,等待她卸下防衛,重新接納自己、接納別人——這是慈懷基金會30年來陪伴中途之家孩子經歷的點滴。

細膩優雅的圖文,讓創傷與修復不致成為沉重包袱,畢竟輕盈的心靈才能飛翔;這一路的艱辛卻不容抹去,看似輕描淡寫,卻足以讓我們感受到小玫瑰的生命力,陪伴者充滿憐憫疼惜的表情,與不願讓惡夢再次驚擾孩子、誠摰守護的心情。

繪本易讀,也好理解,不必多言。但是讓我特別在意的兩點:一是小玫瑰身上的刺,一是毛毛蟲的角色。

長出自我復原力量

先是想到《小王子》。小王子請飛行員畫了一隻羊,得知羊吃灌木,也吃花,甚至是有刺的花時,他問飛行員:「那麼,刺的存在又有什麼用處呢?」

飛行員忙著修理飛機,脫口而出:「刺一點用處也沒有。花朵長刺只是為了伺機加害他物。」

「噢!」一時之間,寂靜無聲。後來小王子憤憤不平的對飛行員說:「我不相信你!花朵是很脆弱的生物,他們天真無邪,必得要盡可能確保自身的安危。他們認為身上的刺就是自保的利器……」

飛行員說的是一般人對於「刺」(不友善言行)的直覺反應,小王子看見的卻是她們的脆弱。然而,這「自保的利器」只是「他們認為」,既不能改變危險的客觀環境,還會招來更多的問題與煩惱。小玫瑰到了花園之後,才長出刺來。為什麼小玫瑰那麼容易與毛毛蟲變成朋友,卻對其他花朵的問候與蜜蜂們的友善,張起全身的刺?

繪本用細節傳遞訊息,試圖讓我們理解安置少女來到中途之家的調適,需要時間與等待。沒有被溫柔對待的人,如何懂得溫柔待人?在惡夢中長大的孩子,怎麼相信美夢會成真?張開全身的刺,將帶有敵意的情緒發洩在較安全的對象上,是小玫瑰採取的防衛機制。文字中沒有提及,繪者特別加入的黃色菊花也許是另外一種,她沒有長出刺,表現於外的順從與沉默,可能是一道拒人於千里之外的高牆。

同理那些從傷口裡長出的刺不難,但能不能一再被刺傷而不離開?

韓劇《我的大叔》裡的李至安,也是家庭破碎、在冷酷無情的社會底層求生,麻木、疲憊、不相信任何人的一朵帶刺玫瑰,對一再伸出援手的男主角,她說:「你不要覺得我的人生中,從來沒有人幫助過我,有很多人曾經幫助過我,給我小菜跟米飯,一次、兩次、三次、四次,幫到第四次之後,就都逃走了,離開前還鄙視我的人生絲毫沒有好轉的跡象,他們可能真的誤以為自己是好人吧。」男主角回答她:「他們是好人,四次已經很多了,有許多人連一次都做不到。」

是的,許多人連一次都做不到。但只要有人願意不畏刺痛的陪伴、付出,四次、五次……十次、百次……小玫瑰們的自我復原力量就會長出來。

吃別人葉子的朋友

再談談令我疑惑的毛毛蟲配角。毛毛蟲是小玫瑰第一個朋友,也是她傾訴的對象,卻不斷吃著她的葉,讓她日漸虛弱。後來變成蝴蝶來到小玫瑰身邊,守護著她。相較於蜜蜂、螞蟻的造型,白色缺乏細節描繪的蝴蝶像是沒有人看見的存在。為什麼他不與小玫瑰相認呢?

讀繪本遇到問題時,我就會去請教孩子。第一次,他沒注意到蝴蝶,武斷地說:「毛毛蟲就是壞朋友嘛!」看到蝴蝶後又說:「他長大(變成蝴蝶)後知道錯了,回去找小玫瑰,但小玫瑰已經不認得他了。」過了一天,他有了新的想法:「毛毛蟲應該是故意把小玫瑰吃到沒葉子,讓人類去救她。」又過一天,孩子說:「毛毛蟲會不會不知道吃掉小玫瑰的葉子,會害她死掉?他看不見她沒有向下紮根,以為葉子會再長出來?」——嗯,我還是沒有肯定的答案,唯與孩子互相提醒不要成為「吃掉別人葉子的朋友」。

除了從安置議題的角度,《小玫瑰》也可以照見心靈看得見與看不見的傷痕,沒有人能毫髮無傷的成長,繪本能帶給療傷的人支持與祝福,但願所有的惡夢都不會長大,所有的玫瑰都能歡欣綻放。