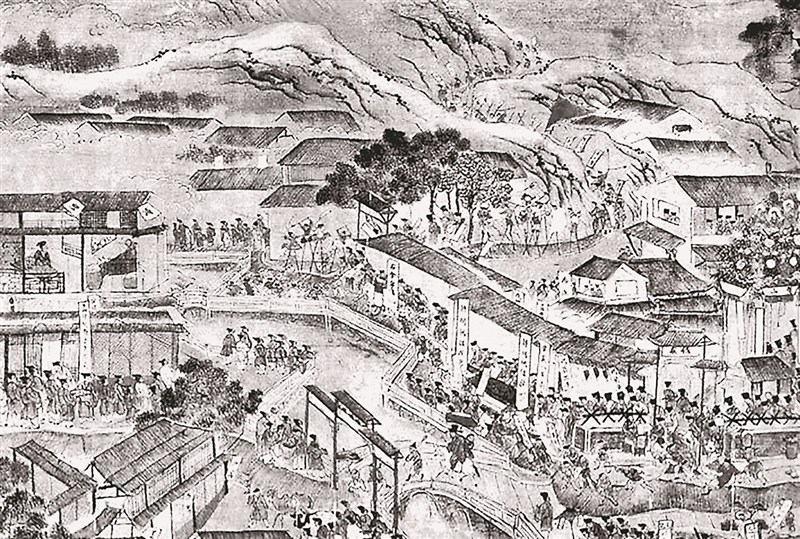

〈南都繁會圖卷〉(局部)/中國國家博物館藏

圖/遠流出版社提供

〈南都繁會圖卷〉(局部)/中國國家博物館藏

圖/遠流出版社提供

文/楊照

依照記載,明朝時北京的商業活動集中在前門、宣武門、崇文門這幾個地方。現在城沒有了,城門也沒有了,但地名還留了下來。北京崇文門、西單,還有前門一帶,一直都是重要的商業中心,這樣的特性可以往前追溯到明代。

明朝時北京還發展出了「常市」。除了各地的商店之外,有幾個地區是專業化的攤商集中處,每天都有同樣類型的買賣。

這種「常市」中比較有名、有規模的,包括賣羊的、賣牛的、賣騾馬的、賣豬的、賣米的、賣皮帽的、賣珠寶的、賣柴炭的、賣鵝鴨的、賣鐵器的、賣花的、賣鋼瓦的、賣煤的、賣果子的、賣菜的……最主要賣菜的「常市」所在就叫做「菜市口」,地名一直留到今天。

「常市」之外還有「廟市」,不是天天有,是固定間隔出現的買賣場。比「廟市」間隔更長的有「燈市」,那是每年一回的大市集,針對元宵燈會而來,大約從正月初八到過完上元節的十七、十八日為止。

商業的繁華當然不限於北京一地。明朝留下了一種特殊的史料,稱為「圖卷」,或稱作「城市圖卷」。宋代有〈清明上河圖〉,那是記錄汴京的,明代則有類似的城市活動圖錄,幾乎主要的城市都有。

最有名的是〈南都繁會圖卷〉,和〈清明上河圖〉一樣是大長卷,其中鉅細靡遺畫出了當時南京的街道景觀,細膩寫實。經仔細計數,畫面上出現了一千多人,當然人人有不同的面貌,在街上做不同的事。另外數得清清楚楚的,是圖上可以看到一百零九個店招,紀實顯示當時街上的店鋪行業。

圖上有油坊,有染布莊,也有一般的布莊,還有特別的「布店發兌」。這是什麼?這是在別的地方付錢買布,買得的不是實物,而是一張布票,拿著這張布票,可以到掛有「布店發兌」招牌的店家去換成布疋。布票可以換布,當然在店裡也可以將布或錢換成布票,再到別的地方,可能是連鎖的商號,或是有合作往來的商家去換布,如此就省下許多搬運的工夫。

另外有糧食豆穀行,也有賣鹽的,有賣碳的,有賣銅錫的,有賣「京式小刀」的,有賣「上細官窯名瓷」的,有賣漆盒的,有賣雨傘的,有賣梳子的。

一個招牌寫著「川廣雲貴德森字號」,特別標榜來自西南的地理淵源。另一個招牌寫著「畫脂杭粉名香宮皂」,是賣化妝品的,尤其突顯有杭州來的粉,還有宮中的香皂。有賣弓箭和賣盔甲的,有賣花炮的,有賣帽子的,有賣鞋、賣靴子的。還有招牌上寫著「極品官帶」,這是賣高級衣帶的,尤其是給官場人正式服裝用的。

有「福廣海味發客」,這是餐廳,招牌菜是從福建、廣東運來的海鮮。有「西北兩口皮貨」、「東西兩洋貨物」,這是賣進口貨品的。有賣木頭的、賣雜貨的、賣生熟漆的、賣糖的、賣南北果品的、賣糕點的,還有錢莊、當鋪、銀鋪、書鋪、裱畫行、藥材店、茶莊、酒樓、澡堂等等。

特別一點的有「京人耍戲」,那是雜耍表演,標舉是從北京來的,屬於北路風格。也有卜卦、命相等行業。

(摘自《不一樣的中國史10:從士人到商幫,商業驅動的時代──元、明》,遠流出版)