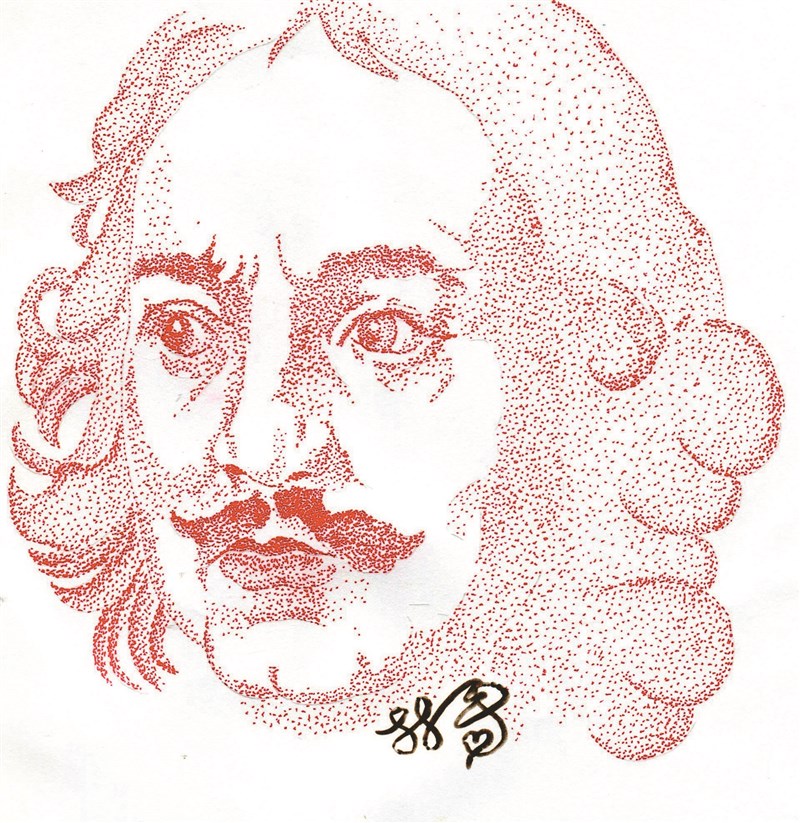

圖一:彼得大帝圖/林一平

圖一:彼得大帝圖/林一平 圖二:小茶壺放在Samovar上圖/林一平

圖二:小茶壺放在Samovar上圖/林一平

文/林一平

我研究智慧農業,發展物聯網系統AgriTalk運用在不同的農產品。世界各國紛紛來詢問如何以此系統種植農作物。最特別的是,有莫斯科廠商來詢問以AgriTalk在俄羅斯種茶。2015年我訪問莫斯科時,就發現俄國人除了喝伏特加,也愛喝茶。原來中國茶葉在十七世紀時就傳入俄國。

十八世紀時彼得大帝(Peter the Great ; 1672-1725;圖一)實行富國強兵的政策。他最重要的作為是改革軍制(俄羅斯以前使用的是蒙古金帳汗國軍制),除建立正規的陸海軍,還不斷製造與購買武器;另外,他也積極興辦工廠,發展貿易,在財政和行政改革中一面立足於農奴制,允許企業主買進整村的農奴到工廠做工,一面發展經濟,振興教育,刷新文化。

為了拓展海權,迎戰強敵瑞典,彼得大帝親自監工設計聖彼得堡。他在1700-1721年間發動北方戰爭,戰勝瑞典,取得波羅的海出海口。1722-1723年對波斯戰爭,取得裏海沿岸一帶。彼得大帝喜歡親率部隊作戰,經常以海軍中將而非沙皇自居。他幾乎戰無不勝,但和康熙作戰,則被打敗,輸了中國,因此有了1689年《尼布楚條約》的茶業通商。

康熙簽訂《尼布楚條約》,目的是明確劃定國界,防止俄國南侵,而彼得大帝在簽這個條約時著眼通商,近代俄羅斯經濟學家認為該條約為「第一個俄中和好通商條約」。當時中國茶成為尼布楚邊區的主要飲料,居民早餐都吃麵包配茶喝,沒喝到茶就不上工。午飯後更必須有茶。客人來了皆以茶招待。

之後中俄在恰克圖(Kyakhta)會商以物易物,主要以中國茶葉交換俄國的棉毛織品。俄羅斯有一個比喻「恰克圖式的接待」,意思是熱情好客,就是當年中俄通商的態度。

1820年,俄國西伯利亞總督對俄國茶商下令:「俄國需要中國絲綢的時代已經結束,剩下的是茶葉,茶葉,還是茶葉。」晉商(山西商人)大本營張家口,成為中俄萬里茶道的關鍵樞紐,拉開俄國茶商與晉商長達二百年的茶葉戰爭。

1833年俄國來中國採購茶籽與茶苗回國種植,1848年開始採摘,依照中國茶葉製作方法生產。

我在莫斯科帶回來一組俄國的瓷器茶壺(圖二),很有特色,稱為Samovar,是附有炭爐的茶壺。煮泡俄國茶有一套程序,相當有趣,不在此細表。1638年俄國大使由蒙古引進一百三十磅茶葉,西伯利亞鐵路建築完成後,俄國由中國大量進口茶葉。俄國皇室發因此展出Samovar及小茶壺(Teapot)的泡茶程序。♣