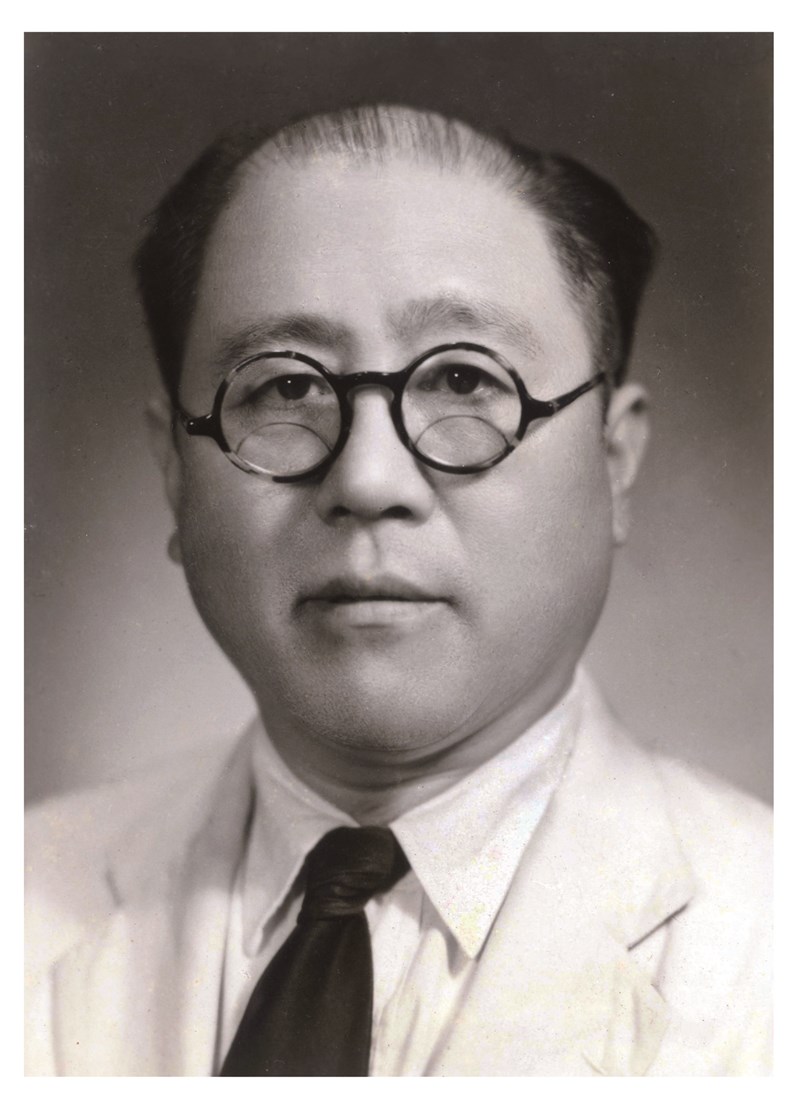

作者的父親王壽康教授,攝於1955年。圖/王正方

作者的父親王壽康教授,攝於1955年。圖/王正方

文/王正方

在任何場合,父親一向是談話的主導者;他的嗓音宏亮,言詞精緻準確,幽默感十足,隨口說一段故事,都引人入勝,大家全神貫注的靜下來傾聽。父親還能即興隨口編幾句兒歌,應景而逗趣,左鄰右舍的孩子們,最喜歡這位胖嘟嘟的王伯伯。

父親幼年在大陸北方成長,北方農村的兒歌音調鏗鏘,言語詼諧,描述形象生動,聽過一次就能永世不忘。就像那首〈誰跟我玩兒〉,在華北長大的孩子都耳熟能詳。小時候父親一句一句的教我們唱:

「誰跟我玩兒,打火燫兒,火燫兒花,賣香瓜,香瓜苦,賣豆腐,豆腐爛,攤雞蛋,雞蛋雞蛋殼殼,裡面坐著個哥哥,哥哥出來買菜,裡面坐著個奶奶,奶奶出來燒香,裡頭坐著個姑娘,姑娘出來點燈,燒了鼻子眼睛。」

母親說,我小時候唱完這一段,兩隻手就在鼻子眼睛上亂摸一陣。

(火燫兒:中國北方農村以鐵片打擊火石,敲出火花點燃紙捻子,謂之打火燫兒。馬糞紙捲成的紙捻子,燃燒緩慢,需要用火時以嘴對著紙捻子一吹,火苗就冒出來了。)

父親愛唱的另一首〈柳樹那柳〉,是我們老家那一帶的兒歌:

「柳樹那柳呀!槐樹那槐呀!槐樹底下搭戲台呀!人家的姑娘都來到,咱們的姑娘還毋來,說著說著來了!騎著匹驢,打著把傘,光著個腚,挽著個拶(音『鑽』,髻也),穿著雙套鞋,露著個腳尖,胳肢窩(腋下)裡夾著一隻大蒜碗。」

民國初年,父親是北京師範大學國文系的學生,當時的學術風氣自由開放,認真用功的大學生,能學到不同宗派的真傳。教過父親的名師有黎錦熙、錢玄同、黃侃等,俱是後世公認的國學大師、一方之巨擘。大學畢業後,正值國民革命軍北伐,止不住的熱血沸騰,他棄文從武,隻身到南方參加北伐軍,負責宣傳、士兵教育等工作。

北伐結束,他回到北京隨黎錦熙老師編篡國語大辭典。不久又逢抗戰軍興,民族興亡在此一戰,遂再度投筆從戎,在東南第三戰區任上校教官,辦報紙、製作播放抗日廣播節目、辦士兵識字班、帶領話劇團四處奔走宣傳抗戰。精力充沛,有如三頭六臂一般,絲毫不會累的那麼幹活兒。

經過兩度戰爭的洗禮,年輕的老爸見到國家的積弱、人民貧窮落後無知,面臨殘暴的戰爭,有如待宰羔羊,時時為之痛心疾首。他認為富國強兵的先決條件,必須先要有具備現代知識的國民。當時中國大陸的文盲占人口比例百分之九十以上,推行識字教育掃除文盲是首要大事;現代國家必須有統一的語言,方才能有效溝通,上下齊心的建國、抵抗外侮;以注音符號來輔導矯正發音,是語文教育的第一課,他以推行國語為終生工作,希望見到全國的「語同音」。

我們一九四八年來到台灣,老爸應台灣省教育廳的聘請任國語推行委員會委員,創辦《國語日報》,接近三分之二個世紀以來,這份報紙是台灣最重要的基礎語文教育讀物。除了辦報紙他也經常上廣播電台教國語,同他一起廣播的是祖籍閩南的林良,以閩南語作翻譯。台北市教育局請他辦小學教師國語學習班,也曾為台灣製片廠矯正演員的舞台國語發音。

他在省立師範大學創立國語專修科,學生畢業後任台灣中小學語文老師;又與梁實秋教授成立了「國語教學中心」,父親是第一任教學中心主任。數十年來從世界各地在教學中心努力學習中文的學生,應當不下幾十萬人。

我的老爸語音純正,說話鏗鏘有力,指點江山評論天下,敘述事情起來風趣傳神,日常生活的對話更是妙語如珠。師範大學教授趙友培伯伯追記他老友王壽康的精采演說:

「他一上講堂,大氣磅礴,淋漓盡致,欲罷不能,而又能深入淺出,妙語如珠,聽眾們往往眉飛色舞,笑口常開掌聲四起。」

父親有關語文教育的演說,我聽的不多。只記得他有一次以「花尾巴」為題,「花尾巴狗」是狗、「花狗尾巴」是狗的一部分、「狗尾巴花」是花。他組成下面的句子:「花尾巴狗追著自己的花狗尾巴轉,一口咬下了一朵狗尾巴花。」諸如此類的例子甚多,道盡中文之妙。

老友趙樂德,是趙友培伯伯的女兒,我們多次相聚回憶往事,她說:

「當年我們家的兄弟姊妹都上師大附中、北一女等名牌中學,又臭又跩,父母的朋友來了基本上是假笑點頭,根本不甩。但是一聽到王伯伯來了,個個跑出來圍著聽他講話,其老少咸宜到這種程度。

「王伯伯談笑自若,幽默風趣,語言的藝術境界甚高。父親常常留王伯伯在我們家吃飯,母親不斷夾菜勸食,王伯伯以手在脖子上比著說:『夠了夠了,我已經吃成齊景(齊頸)公了。』

「夏日炎炎,身軀富泰的王伯伯,隨身總帶著條毛巾,頻頻擦拭,還是滿面溼漬漬的,有次他進得門來揮汗如雨,說:『真乃古之翰林(汗淋)也!』

「我們一家人晚間在院子裡乘涼,聽王伯伯講古道今,只是夏夜蚊蟲環繞,叮得王伯伯受不了了,大呼:『快進去吧!不然我們都成了魏文帝(餵蚊弟)啦!』」

《國語日報》年輕編輯林良與鄭秀枝的婚禮,父親應邀致詞,他有名句:「這二位的名字組成了『秀林良枝』四個字,他們今後不但和諧無間,而且子女也必定優秀,此乃天作之合。」

父親的演講在當時確實名震一時。方祖燊教授回憶:「王壽康先生站在台上,個子不高大,人很壯健,寬臉豐頤,頭髮微禿,兩邊卻很濃密,鼻梁上架著一付紅黑花邊的圓形老式眼鏡,從鏡片後露出有力的眼神,堅毅中帶有慈祥的意味,一手擺在背後的腰部,一手在前面作種種適當的手勢,他的聲音響亮有力。數百人聽他的長篇大論演說,精闢的見解,機趣的妙喻,時時笑聲四起,掌聲轟動。再沒有聽過比他老人家更傑出的演說了。」

父親不辭勞苦推動基礎語文教育,總共僅十一年的時間。一九五九年初,教育廳委派他偕同趙友培教授,巡迴全台灣輔導各中小學國語文教育,工作異常忙碌:參觀授課、抽看學生作文、作專題演講、辦座談會,每日忙著趕火車,大半年不得休息。旅途中他嚴重中風,說話困難,休息數日後病情解除;但是他不肯休息,繼續巡迴各地輔導教學,再度中風,喪失了語言能力。

自此他如同一個五六歲的孩子,努力牙牙學語,卻始終沒有明顯的進步。一九七五年四月二十日,父親離開了塵世。♣