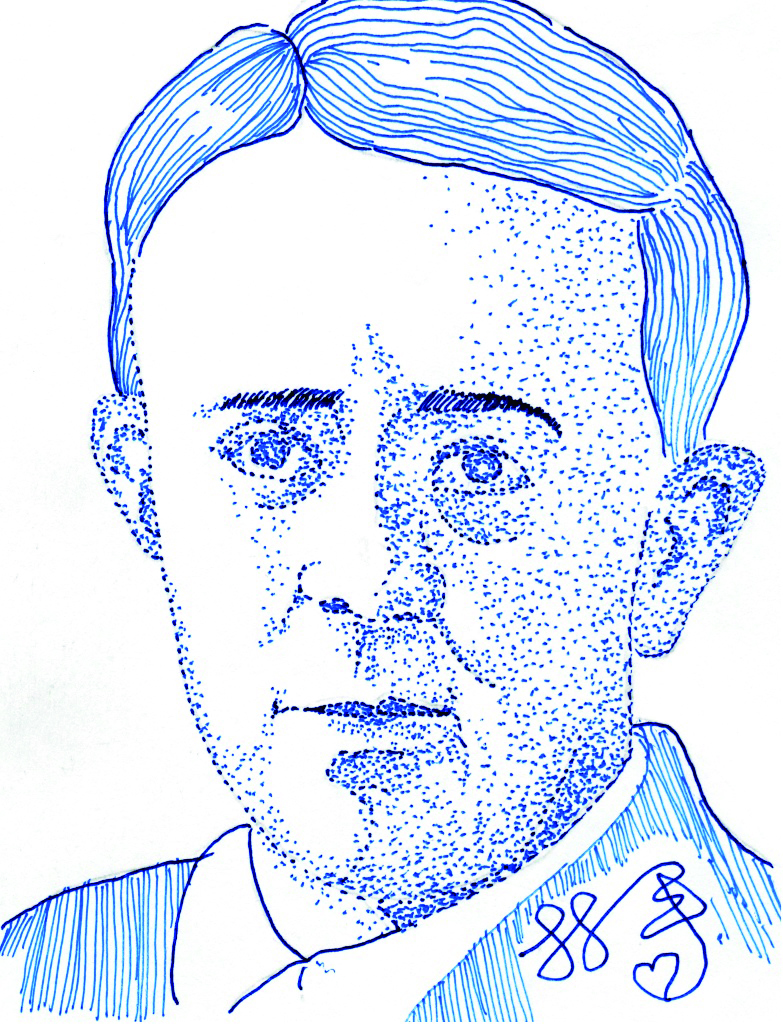

圖一:里德 圖/林一平

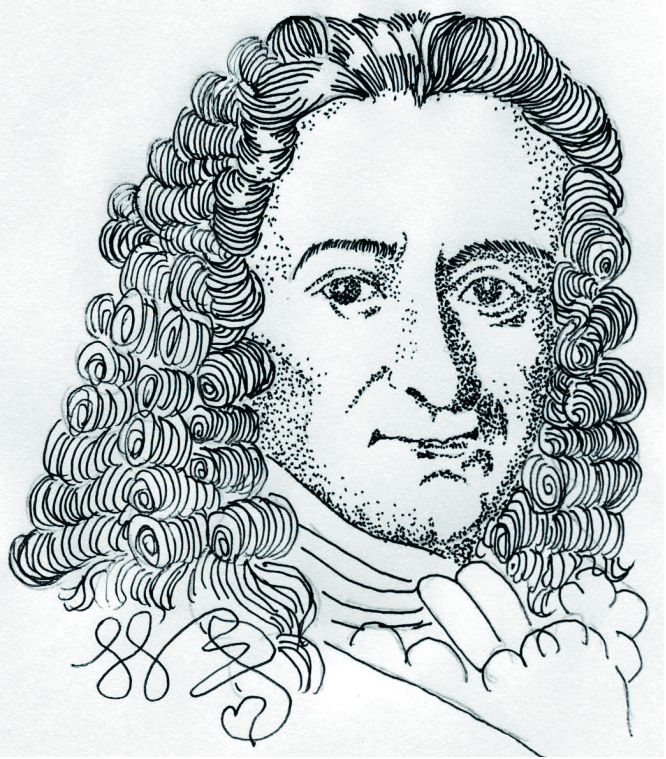

圖一:里德 圖/林一平 圖二:伏爾泰 圖/林一平

圖二:伏爾泰 圖/林一平

文/林一平

電報發明之後,對於報紙的發行量,扮演重要角色。

1847年後,電報用來迅速傳遞遠方的新聞,豐富了報紙的內容,讓報紙的銷售量大幅提升。甚至有不少的報紙就以「電報」為名,例如《格洛斯特電報(Gloucester Telegraph)》。

電報當然也造就了許多新聞記者。讀者諸君有否看過華倫比提(Warren Beatty)自導自演,拿下奧斯卡最佳導演獎的電影《Reds》(這部電影被翻成又臭又長的中文名稱《烽火赤燄萬里情》,在台灣威權時代還因內容牽涉共產黨而被禁演過)?本片記錄了一位新聞記者──里德(John Silas Reed,1887-1920;圖一)的一生。

里德在1910年墨西哥革命時,親身深入險地,進行現場的報導,以電報即時傳回美國,造成轟動。里德這種不辭辛勞的採訪風格當然頗不容易,但若無電報,亦無法快速彰顯其成果。

里德的一生短暫而傳奇。1914年,他的報導集結成《叛變的墨西哥》一書,被公認為「新聞文學」的濫觴。里德也目睹了俄國革命,撰寫《震撼世界的十天(10 Days That Shook the World)》 ,報導布爾什維克黨如何奪權,被譽為二十世紀革命者的聖經。

電報運用於報紙,影響了西方文學的簡約風氣。

1932年海明威在他的作品《午後之死》(Death in the Afternoon)中,提出著名的「冰山原則」,認為作者只應描寫冰山露出水面的部分,水下的部分應該通過文章的提示讓讀者去想像補充。

冰山理論所強調簡約的藝術,即如伏爾泰(Voltaire,1694 -1778;圖二)所說的:「形容詞是名詞的敵人。」

伏爾泰認為只有名詞是直抵事物本身;形容詞多了反而遮蔽事物和內涵,所以是名詞的敵人。冰山原則呼應伏爾泰的說法,主張刪掉小說中一切可有可無的東西,以少勝多。

海明威這種觀念濫觴於戰時,他擔任美國一家報社駐歐洲的記者,寫文章和報導要用電報發送回國,因此文字必須簡明,極少用修飾語,極少用形容詞,形成了所謂「電報體」的風格。

今日大多發表在網路的文章,用手機閱讀,以短、簡為尚,正是「電報體」的體現。♣