〈雲岡石窟〉圖/周澄

〈雲岡石窟〉圖/周澄

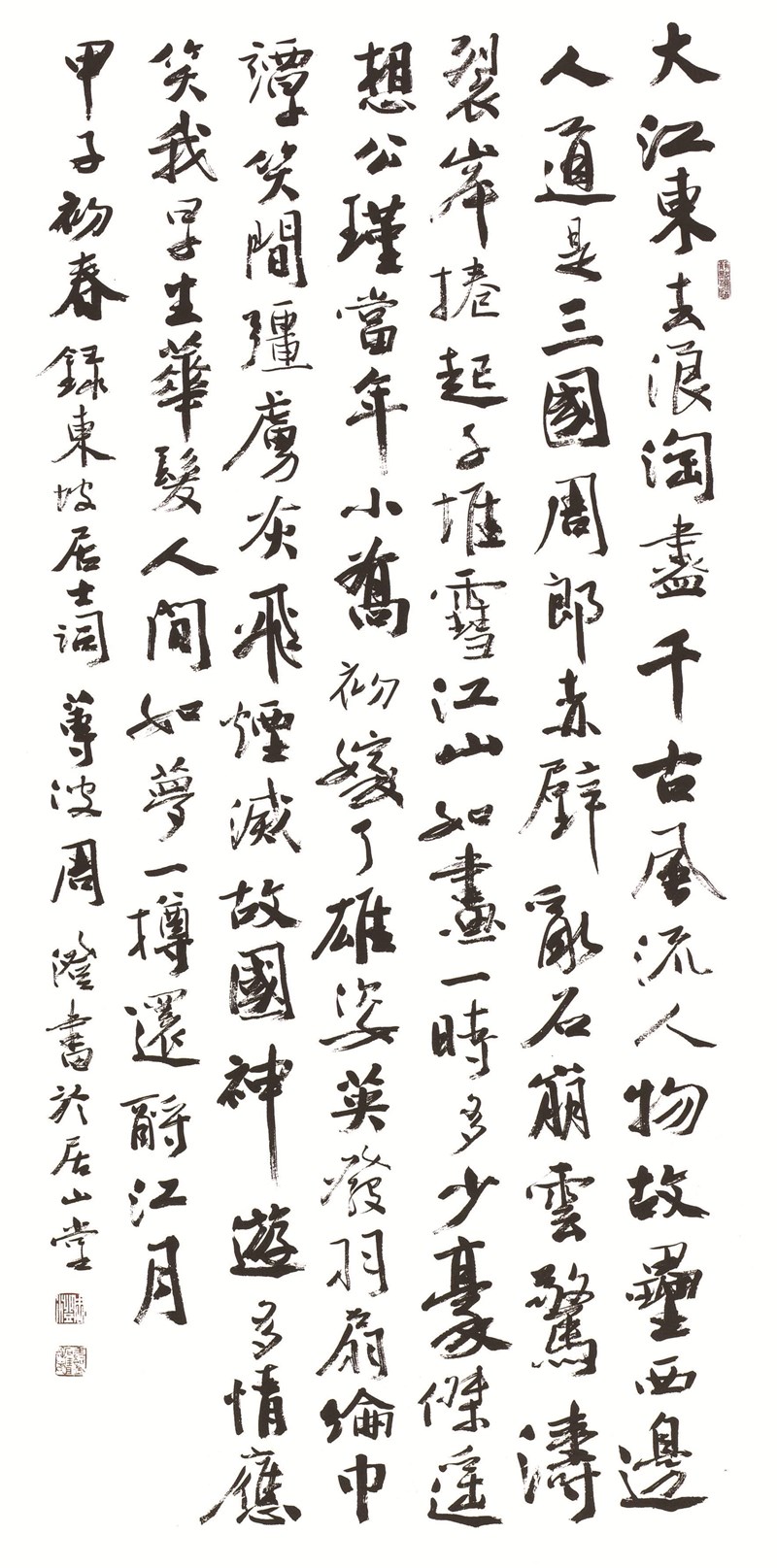

蘇東坡詞〈念奴嬌.赤壁懷古〉圖/周澄

蘇東坡詞〈念奴嬌.赤壁懷古〉圖/周澄

文/侯吉諒

一般人可能不知道,學習傳統書畫的人都應該知道、必須知道,傳統書畫中,台灣有一個很特殊的門派,叫「台灣江派」。

書畫以風格近似而形成一種特定的門派,是傳統書畫的特色之一,明朝中葉以後的吳門畫派、吳門書派,是這種派別名稱的明確起源,之後松江畫派、「四王」:王時敏、王鑑、王翬、王原祁;「四僧」:石濤、朱耷、髡殘、弘仁,都是同樣的歸納,倒不是真的有一個門派。

「台灣江派」則是一個明確的門派,雖然即使江兆申先生自己從未明確表示過有這樣一個書畫的門派,但書畫界以「台灣江派」稱呼江兆申獨特的書畫風格,以及他門下諸多弟子的優秀傳承,已是數十年來的共識。

「台灣江派」的特殊之處,和以往以書畫風格、地區歸納分類書畫家的屬性不同,而是以個人風格及其傳承為範圍,這樣的現象,歷史上少見,也說明「台灣江派」的特出。

「台灣江派」學生中尤其以周澄的成就,最足以說明「台灣江派」的特殊性。

一般人可能不知道,但學習書畫的人都應該要知道的,是周澄全面性繼承傳統詩書畫印的傑出成就和影響。

一九四一年出生於宜蘭的周澄在高中的時候就受教於江兆申先生,考上師大藝術系以後,有一年時間住在江兆申家中,受到了傳統師徒式的生活/書畫養成教育,對周澄產生了深遠的影響。

周澄和同輩書畫家不同的地方,即在於他很早就跟隨江兆申出入各種書畫家、文人聚會,熟悉傳統書畫家互相交流、觀摩的模式與訣竅,建立了廣大的人際關係,當同輩的書畫家還在摸索門徑的時候,在周澄面前已經鋪好了書畫的康莊大道。

周澄這一代的書畫家經歷了人類歷史前所未見的和平、富裕的年代,他們個人的成長和台灣經濟的發展息息相關,他們的書畫作品的價值與被收藏,也和台灣各界發展的過程巧妙互動,從一九七○年代開始,他們的收藏家歷經了土地財閥、金融財閥、電子財閥的「交接過程」,擁有了將近五十年的書畫創作帶來的富貴。

這和文藝界的情況類似,余光中、洛夫、白先勇他們那一代,從出道享譽五六十年至今,這樣的「榮景」和時代進化息息相關,後面的創作者很難享有同樣的榮光。

除了生逢其時,當然創作者個人的才華、性格、際遇,更是能不能成為名家、大家或大師的主要關鍵。

真正的大師如畢卡索、張大千都是突破時代困境、開創時代的典範,但這樣的例子太少,數百年可能只能出現一個這樣的大師,一般而言,能夠把自己的創作和時代需求同步,就能夠成為重要的、成功的創作者;江兆申開創了自己的風格,形成了自己的門派,和後繼者周澄等人的成就,有一定的關係。

周澄詩書畫印風格中最為人稱道的,就是他「傳統功力」的紮實。

傳統書畫之所以被稱為「傳統」,是其中許多技法、觀念已經成為判斷標準、價值體系,傳統的技藝要先學會,而後才能創造,不能像流行歌曲、流行音樂那樣,可以是創作者一時才氣、但卻毫無根柢的發揮。

所以古典的、傳統的藝術創作者首先必須具備讓同行認可的傳統技藝功力,而後才能談到其他,大抵來說,在周澄出道之後,大概沒有人懷疑過他傳統技術的深厚。

他的書法、繪畫「絕似」江兆申,尤其書法幾可亂真,這種複製老師風格的能力,在傳統書畫的價值判斷上,就是一個極高的評價。事實上,「台灣江派」中,李義弘、陶晴山、顏聖哲、曾中正、許郭璜、何傳馨、李螢儒及筆者的書法或繪畫都像、或接近老師,而且因為像而受到肯定和歡迎了數十年,作品有市場,也受學界肯定,這種「產學雙贏」的格局,只有明朝的吳門畫派中的文徵明父子可以相提並論。

在時代的演變下,台灣的書畫市場從傳統逐漸向現代進化,對一個畫家來說,除了傳統功力,還必須展現他對當代當地的表現能力,周澄的寫實作品則完全滿足了這樣的要求。

周澄足跡廣闊,許多人們熟知的外國景觀一一被他畫成傳統山水,而又絲毫沒有違和感,打破傳統繪畫被批評為老舊、故步自封的刻板印象,也為後來的創作者指出一條可以發展的道路。

周澄的寫實山水可以說是時代風格與個人風格的結合,也是傳統與現代的完美過渡,這正是「台灣江派」書畫風格被重視肯定的主要原因,要尋找深厚的書畫功力、要尋找高妙的文人風格,要尋找現代質感的視覺經驗,江兆申和他學生們的作品,都是最佳的展示。

周澄創作領域涉足了書法、繪畫、篆刻、詩文,在「江派」學生中也是最全面的,篆刻、詩文除了繼承江兆申之外,周澄也與當代幾位大師黃君壁、王壯為、吳平都有深厚的因緣,周澄在「江派」中素有大弟子之稱,王壯為在一九七九年七十歲「開山收徒」時,居然也把周澄列為「王門七子」之中,周澄同時身兼兩大門派,可見他受老輩極為重視,絕無僅有。

事實上周澄一直都是台灣一九八○以後最受歡迎、肯定的中堅書畫家,市場交易熱絡、從學者眾,當時他的影響力或許不在乃師之下。

一九八○年代末、一九九○年代初周澄有一段時間移居加拿大,雖然他仍然每年有展覽,但還是受到影響,其他幾位移民海外的書畫家,情況類似,直到一九九○後期他回到台灣,聲望才慢慢恢復,這似乎也可以作為書畫創作不能離開土地的證明。

「台灣江派」除了書畫文人風格的特出,最受矚目,甚至羨慕的,應該是所有學生對江兆申的敬重愛戴終生不渝。周澄在這方面,也有帶頭、示範的作用。一九九一年我入門時,周澄已經在師門三十餘年,每次上課,他幾乎都是第一個到,有一次我進畫室的時候發現他滿頭大汗的在修理老師畫室的紗門,頓時覺得慚愧無比。

二○○○年以後周澄在台灣舉辦了多次大型展覽、長期擔任台灣印社社長,可謂名望清高,聲譽崇隆。

然而在他的「八十回顧展」(台北國父紀念館展至十一月三日),吳放拍攝的紀錄片中,許多書畫好友談了周澄的成就,而他自己談最多的,還是學生時代住在江兆申家裡的故事,這故事我已經聽了不下百次,因而特別有感於他對老師的崇敬之心。

沒有這種崇敬江兆申之心,或許就沒有周澄的成就。

傳統書畫傳承的從來都不只是技術、方法,只有價值觀的全面繼承,才有可能讓他在「台灣江派」的風格中昂然前進。♣