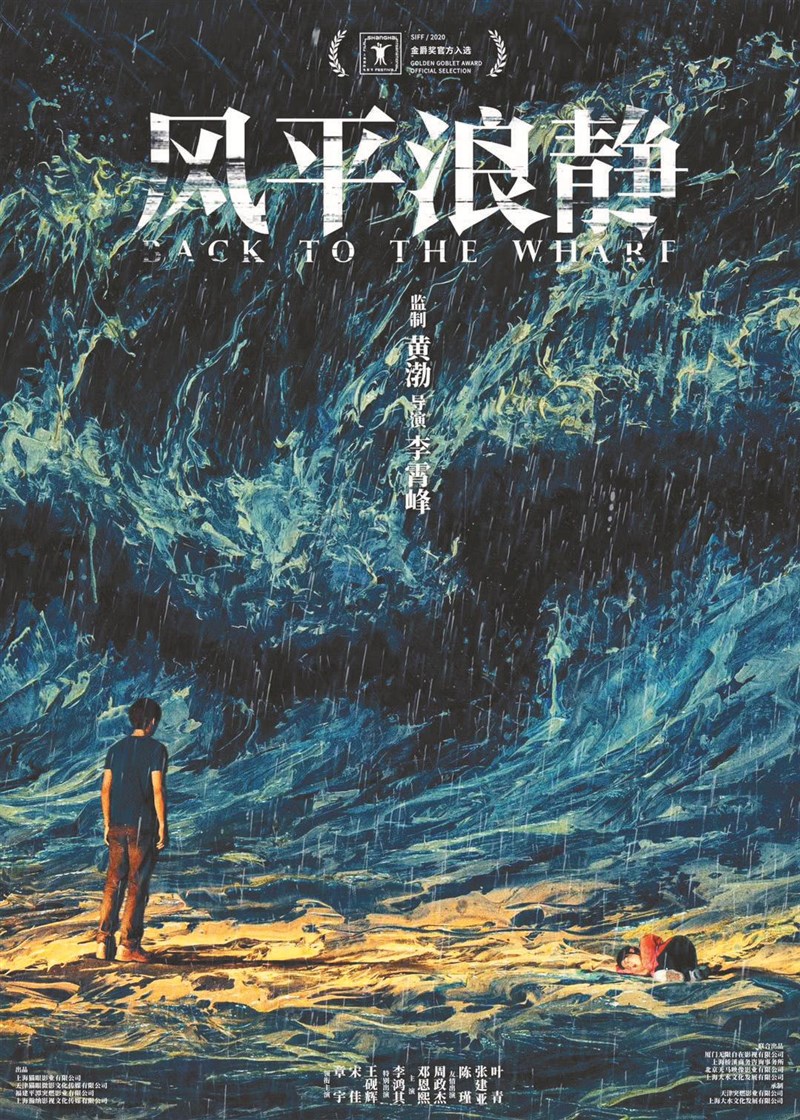

李霄峰新作《風平浪靜》在今年電影業蕭條中受到關注。

圖/新華社

李霄峰新作《風平浪靜》在今年電影業蕭條中受到關注。

圖/新華社

在新冠肺炎疫情重創全球影業的二○二○年,中國大陸導演李霄峰,卻迎來了個人導演生涯的一個小高峰。 圖/新華社

在新冠肺炎疫情重創全球影業的二○二○年,中國大陸導演李霄峰,卻迎來了個人導演生涯的一個小高峰。 圖/新華社

文/記者許曉青

在新冠肺炎疫情重創全球影業的二○二○年,中國大陸導演李霄峰,卻迎來了個人導演生涯的一個小高峰。

他執導的最新劇情長片《風平浪靜》在第二十三屆上海國際電影節首映,儘管受疫情影響,今年金爵獎主競賽單元不評獎,但《風平浪靜》在入選片單中顯得格外耀眼。而在電影節開幕前一個月,他執導的另一部劇情長片《灰燼重生》在大陸網路平台首播,也引起熱議。

「李霄峰導演與上海電影節的緣分,也是電影節主辦方特別看重的,電影節形成了循序漸進的培養機制,從短視頻、短片,到項目創投和各競賽單元,孵化新片的同時,我們著力培育新人。」上海國際影視節中心主任傅文霞說。

他的進步肉眼能看見

「今年國產片『黑馬』!」

「導演的進步,肉眼能看見!」

今年暑假,李霄峰的新作《風平浪靜》在上海國際電影節首映,網路上一票難求。根據疫情防控規定,電影節每場上座率控制在百分之三十以內,有幸一睹首映的觀眾人數相對有限,但首場放映尚未結束,網上評論區已有不少點讚和好評。

這不是李霄峰的作品首次亮相上海國際電影節。在二○二○年的《風平浪靜》之前,二○一五年首映的《少女哪吒》、二○一七年亮相南韓釜山電影節的《灰燼重生》(原名《追.蹤》),均脫胎於上海國際電影節的項目創投活動。

起初一些電影好創意,在電影節獲得行業人士和專家的點撥,進而逐步孵化,自我完善,最終才攝製成片。從首次參加項目創投,到個人首部劇情長片《少女哪吒》入圍電影節亞洲新人獎和傳媒關注單元,李霄峰花了約五年時間,而這一次入選金爵獎影片名單,又用了約五年時間。

在今年的上海電影節金爵論壇上 ,李霄峰用他一貫的幽默口吻說:「電影界前輩有個說法,要拍至少三部劇情長片,你才能成為導演,那我才剛剛成為真正的導演。」

時代河流中取一瓢飲

有人認為,李霄峰在「七○後」導演中屬於偏浪漫主義的那種。但更多人看到,在《灰燼重生》、《風平浪靜》中,他巧妙地以懸疑推理元素為主線,將青春、友誼、愛情、親情等,放到時代變遷的洪流中敘述。

「電影裡有一些犯罪元素,但不是『為拍而拍』,而是希望探討多重社會因素對人的影響。改革開放四十多年過去,在倫理層面,電影應該做些事,比如討論成年人的是非對錯觀念,比如探究理性和法治。」李霄峰說。

《風平浪靜》講述了一個十多年前發生在中國南方海邊的故事,因高考保送名額被人替代而引發了一系列人物命運的大起大落。由黃渤監製,演員章宇、宋佳、王硯輝、李鴻其、陳瑾等主演的這部影片,被評為「難得一見的現實主義佳作」。

李霄峰說:「我目力所及的社會面貌,是日漸富強的一個大時代,這個時代誕生了豐富的創作素材,得以使我有機會身為一個創作者『取一瓢飲』。」

電影是集體創造的

回顧個人成長經歷,李霄峰認為,自己就是一個從基層成長起來的導演,三十五歲起才拍第一部劇情長片。

在更早的時候,李霄峰曾跟隨《可可西里》劇組拍攝紀錄片;二○○七年他作為編劇和演員參與《達達》的拍攝。這中間,他還從事過不少電影工種及相關工作,比如廣告創意文案、劇照師、紀錄片導演、編劇、演員、電影宣傳以及海外發行等等。

「說實話,即便是做了這麼些,我依然認為自己的片場經驗是不夠的。」他說。

而同時,李霄峰一直惦記的是電影工業化大生產的效率提升。在他看來,人們從《風平浪靜》中看到的「導演進步」,其實是電影項目團隊上百人的努力匯聚而成。「電影是集體創造的,是由團隊來完成的大工程,比如《風平浪靜》中,製片人、監制、編劇、攝影、美術、聲音、作曲、剪輯等崗位,都發揮了重要作用,抽離任何一項,都無法呈現最終的作品。」他說。

如今,在李霄峰的創作日程表中,已經和即將觸碰的領域涉及愛情類型和科幻類型片。電影節期間,他多次讚揚《流浪地球》中導演郭帆不遺餘力地開拓中國科幻片工業體系的實踐,這將為本土科幻電影創作,提供更多可循的經驗。

正如有一位觀眾在《風平浪靜》的評論區留言,希望全球疫情早一點風平浪靜,而二○二○年的中國電影市場也恰恰需要這樣一部名叫《風平浪靜》的電影。