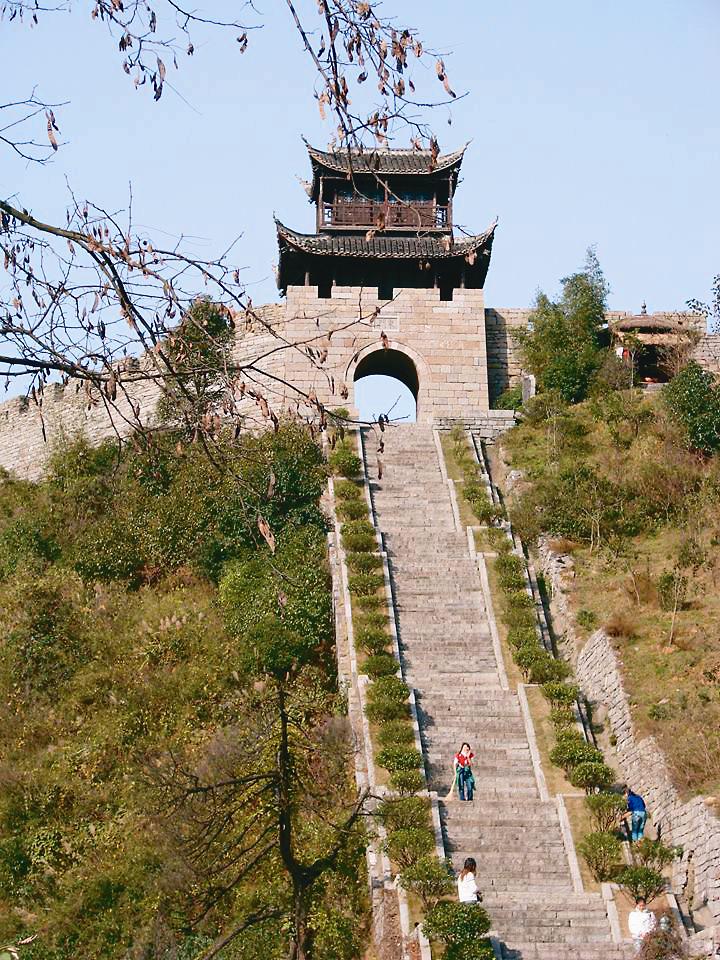

這是筆者於2006年在湘西進行田野調查工作時所拍攝的苗疆長城,目前已經成為觀光景點了。圖/出谷司馬

這是筆者於2006年在湘西進行田野調查工作時所拍攝的苗疆長城,目前已經成為觀光景點了。圖/出谷司馬

文/出谷司馬

前言:這是一個分享中國西南少數民族之宗教、歷史與文化的專欄。所謂的「西南」,就地理位置上指的是一個相對於中原的區域,住在這塊土地上的人們,在司馬遷的筆下成了「西南夷」。由於地形的阻隔,使得「西南夷」被切割成大大小小多個不同的族群,每個族群都有他們的特色與文化,也有著豐富的歷史與故事,透過這個專欄,我們希望將這些族群介紹給讀者,讓令人陌生的西南民族被讀者所熟悉。

多年以前,我到湖南省西邊的湘西地區進行田野調查。湘西的鳳凰古鎮附近,保留了一段雄偉的「苗疆長城」。提起長城,大家直覺的反應:「應該就是中國北方,由秦始皇建造的長城。」雖然我們知道,秦代長城當初也只是秦始皇把北方各國現有的圍牆連連看之後的結果,不過以當時的歷史背景而言,這已經算是蠻浩大的工程了,所以也才有孟姜女哭倒長城這類的故事流傳,來諷刺這項工程的嚴峻與辛酸。不過,真正愛蓋城牆的,應該是明代的皇帝們,除了現在我們可以見到的北方明長城外,明代從萬曆皇帝開始,也在中國的西南地區蓋了一道南方長城,因為當初是為了隔絕苗族而蓋,所以這座城牆又被稱為「苗疆長城」。

自古以來,西南土地上的人們與中原王朝時而貿易、時而朝貢、時而羈靡、時而攻伐,所謂的「苗疆長城」大抵就是沿著這個苗漢交界而建。現存的苗疆長城位於今日的湘西鳳凰縣境內,全長190公里,北起湘西的古丈縣,南到貴州銅仁。凌純聲與芮逸夫先生在《湘西苗族調查報告》中說:「湘西苗患,始於明代,因對苗地用封鎖政策」,封鎖的方法,就是建立碉堡、設營哨、築邊牆,為的是要「嚴分苗漢的界線,不許擅越雷池一步」。

《苗防備覽》一書提到,由於貴州、湘西一帶的苗亂,讓明代的皇帝很傷腦筋,於是在萬曆皇帝的時候,花了大錢,蓋了一道土牆,從貴州銅仁一路拉到湘西的保靖。明熹宗天啟年間又多撥了點預算,把城牆再延伸到古丈縣的喜鵲營。不過,到了明朝最後的崇禎皇帝大概真的太忙了,「寇亂苗叛,堡圮哨廢,邊牆盡成為平地」。但這並不代表苗漢從此和樂融融,把酒言歡,因為到了清代,雖然城牆不蓋了,但是仍舊派重兵把守,甚至拉攏比較聽話的苗民,代為把守,那就是所謂的「苗屯」時代。

苗疆長城的建立,為的是要把當時被稱為「生苗」(未漢化的苗族)與漢人隔開,這道邊界,不僅在湘西的土地上,同時也在人的心裡。它讓人覺得牆的那一頭住的是非我族類,既然如此,我們就用道牆把我們隔開,想進來的,「殺」;想過去的,「也殺」。雖然當代的苗疆長城僅僅剩下一點點,並且整修得漂漂亮亮,但是那道築在人心裡的長城,似乎仍戴著一種有色的眼鏡在看待今日的少數民族。

我常想起相聲《台灣怪談》裡面的一個段子,李立群說:「蓋牆是為了遮醜,那長城到底是遮裡面還是遮外面的?……嗯……『塞外風光好』,啊〜遮裡面的!!」到底苗疆長城阻絕的是所謂的「苗患」,還是漢人到邊疆醜陋的「掠奪」?或許才是我們該去思考的。