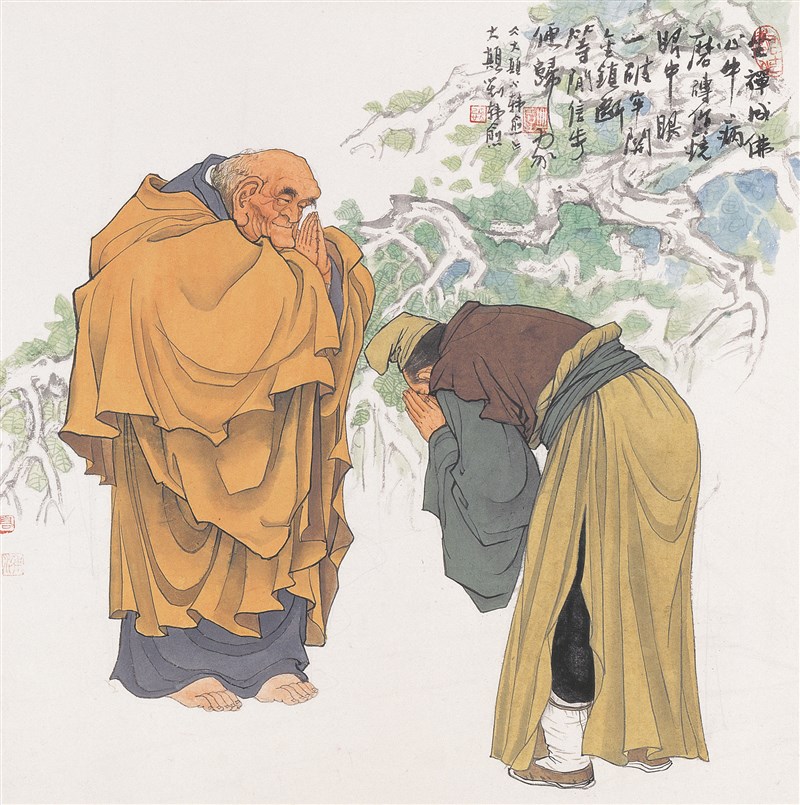

圖/星雲大師著,高爾泰、蒲小雨繪《禪話禪畫‧大顛與韓愈》。佛光緣美術館總部提供

圖/星雲大師著,高爾泰、蒲小雨繪《禪話禪畫‧大顛與韓愈》。佛光緣美術館總部提供 圖/Freepik

圖/Freepik

文/星雲大師

禪,雖然發源於印度,然而傳到中國之後,和中國文化相互融和,因此開出了曠古的奇葩,獲得文人學士的喜愛。歷代文人中,有許多位和佛教結下不解之緣,在此列舉幾位一般人比較熟悉的文人學士來作說明:

一、鳥窠禪師與白居易

杭州西湖喜鵲寺鳥窠禪師,本名道林,謚號圓修。九歲落髮出家,二十一歲到荊州果願寺受具足戒,後來入陝西投韜光禪師門下。多年後,道林座下收了一位侍者叫會通,會通雖出家日久,始終不能開悟。

有一天,他向鳥窠道林禪師辭行,請求離去。禪師問他要去哪裡?會通回答:「往諸方學佛法去。」

道林禪師說:「若是佛法,吾此間亦有一些。」於是拈起身上的布毛吹了一吹,侍者會通就這樣開悟了,因此世稱會通為布毛侍者。

道不在遐,道就在自家心地上用功夫。根據《五燈會元》記載:道林禪師後來獨自到秦望山,在一棵枝葉茂盛,盤屈如蓋的松樹上棲止修行,好像小鳥在樹上結巢一樣,所以當時的人稱他為鳥窠禪師。由於禪師道行深厚,時常有人來請教佛法。

有一天,大文豪白居易來到樹下拜訪禪師,他看到禪師端坐在搖搖欲墜的鵲巢邊上,說道:「禪師住在樹上,太危險了!」

禪師回答:「太守,你的處境才非常危險,我坐在樹上倒一點也不危險。」

白居易聽了不以為然的說:「下官是當朝重要官員,有什麼危險呢?」

禪師說:「薪火相交,縱性不停,怎能說不危險呢?」

意思是說,官場浮沉,鉤心鬥角,危險就在眼前。白居易似乎有些領悟,轉個話題又問道:「如何是佛法大意?」

禪師回答:「諸惡莫作,眾善奉行,自淨其意,是諸佛教。」

白居易聽了很失望,他以為禪師會開示什麼深奧的道理,便說:「這是三歲孩兒也知道的道理。」

禪師道:「三歲孩兒雖道得,八十老翁行不得。」

白居易聽了禪師的話,完全改變他那自高自大的傲慢態度。有一次白居易又以偈語請教禪師:

特入空門問苦空,敢將禪事問禪翁;

為當夢是浮生事?為復浮生是夢中?

禪師也以偈回答:

來時無跡去無蹤,去與來時事一同;

何須更問浮生事,只此浮生是夢中。

人生如幻如化,短暫如朝露,但是如果體悟到「無生」的道理,超越時間「去」、「來」的限制,生命就能在無盡的空間中不斷的綿延擴展,不生亦不滅。白居易聆聽禪師的開示之後,深感敬佩,於是皈依禪師,作禮而退。

我們從白居易與鳥窠禪師的對話中,了解禪機的灑脫生動,禪並不重視知識和口舌的爭勝,而重在知行合一,甚至認為行比知更重要。禪師就是以這樣的立場來參究佛法,所以說八十老翁雖然人生閱歷豐富,如果不躬身去實踐,即使熟讀三藏十二部,仍然不能了解佛法的真諦。

白居易從佛法中找到安身立命的所在,成為佛教的信徒,遍訪名山高僧,晚年更是盡遣姬妾,經年素食,並且捨自宅為香山寺,自號為香山居士,尤其醉心於念佛,時常行文表達他信佛有得的心境,譬如他的香山寺一詩:「愛風巖上攀松蓋,戀月潭邊坐石稜;且共雲泉結緣境,他日當做此山僧。」詩中充滿悠閒、飄遊的意境,這種白雲水月共來往的生活,能讓人不再為世俗繁華所羈累,自由自在的生活在禪的世界中。

二、明教禪師與歐陽修

宋朝杭州佛日契嵩禪師,七歲出家,十九歲遍參善知識,得法於洞山禪師,為青原禪師門下第十世弟子。禪師道心堅定,精進修行,每天夜晚,頭上必頂戴著觀音聖像,口中誦念觀音聖號滿十萬聲,才肯入室就寢。多年以來,從無間斷,因此宿慧大開,經書章句無不通解。曾著《原教論》十萬餘言,反駁崇拜韓愈、主張廢佛的文士之流。又撰寫《輔教編》,深得仁宗讚歎,寵賜封號為「明教大師」。

當時理學興盛,一代碩儒歐陽修以儒家的立場,撰〈本論〉毀謗佛法,並且蔚為風氣,獲得多人響應。明教禪師於是針對時弊,倡導儒、釋、道三教思想一貫,著《輔教編》加以辯正。

歐陽修看到此書之後,完全改變以往錯誤的觀念,說:「我連佛教經典中只有二百六十字的《心經》,都未明其義理,還談什麼佛法?」並且讚歎大師道:「不意僧中有此龍象。」第二天一大早,歐陽修就整肅衣裝去拜見明教禪師,請求開示,與禪師共語終日。

歐陽修在明教禪師處得到開示之後,從此對佛教有截然不同的體認,經常到名山寶剎去參訪。有一次遊廬山,禮拜祖印禪師,禪師引用百家之說來啟迪歐陽修對佛法的認識,使歐陽修肅然起敬,大有省悟,對過去自己的狂妄謝罪道:「余舊著〈本論〉,孜孜以毀佛法為務,誠不知天地之廣大,不知佛法之奧妙,更不知佛之為聖者,今胸中已釋然矣!」於是信仰佛教,自稱為六一居士,時常行文勸善,與佛門高僧來往甚歡,成為當時文壇的佳話。

又有一次,歐陽修到嵩山去遊玩,看到一位老和尚獨自在閱讀經典,不喜歡與人交談,他心中很好奇,上前請教:「禪師住在此山多久了?」

老僧回答:「非常久了。」

「平日都誦讀什麼經典?」

「《法華經》。」

「古代高僧,臨命終時,能夠預知時至,談笑自若,生死自如,這是什麼原因?」歐陽修緊握良機問道。

「這是定慧的力量。」

「現代的人寂寥無幾,又是什麼原因呢?」

「古德念念皆在定慧,臨終哪會散亂?今人念念皆在散亂,臨終哪會有定慧?」

歐陽修聽了這話以後,恍然有悟,於是走近禪師座前,再三頂禮,感謝他的開示,解去了胸中的疑團。唐宋八大家之一的宿儒歐陽修能以當朝宰相之尊,以學貫翰林之譽,篤信佛教,那是因為佛教使他了解生命的涵義,解除他對人生的迷惑,讓他在佛法裡找到自己的安止處。

三、大顛禪師與韓愈

歷代排佛最堅決的韓愈與佛教也有一段因緣:

唐朝是佛教最興盛的時代,朝廷上下非常護持佛教。韓愈看到當時儒學衰微,為佛家所代替,於是以儒家道統自居,自比為孟子之拒楊墨,以尊儒排佛為己任。當時,唐憲宗非常崇信佛法,迎接佛舍利入宮殿供養。

有一天,殿中夜放光明,早朝時群臣都向皇帝祝賀,只有韓愈不賀,還說:「此光是神龍護衛之光也,非佛之光。」並呈〈諫迎佛骨表〉,斥佛為夷狄,因此觸怒了對佛教虔誠信仰的皇帝,被貶到潮州當刺史,在此遇到大顛禪師,留下禪門一段美談。

潮州地處南荒,文化未開,大顛禪師道行超邁,深為大眾所推崇。韓愈耳聞此地有一高僧,有一天,抱著問難的心情去拜訪大顛禪師。此時,正當禪師入定坐禪,不好上前問話,因此,苦等了很久,侍者看出韓愈的不耐煩,遂上前用引磬在禪師的耳邊敲了三下,輕聲對禪師說道:「先以定動,後以智拔。」

侍者的意思是說,你的禪定已打動了韓愈傲慢的心,現在應該用智慧來拔除他的執著了。韓愈在旁邊聽了侍者的話後,立刻行禮告退,他說:「幸於侍者口邊得個消息。」(待續)