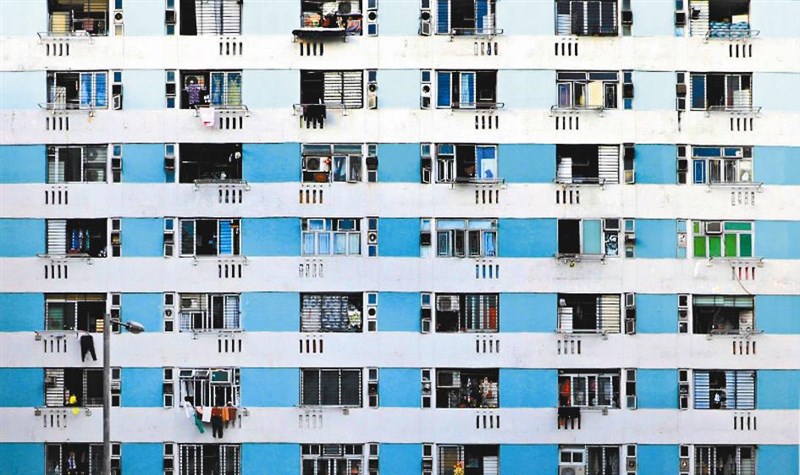

香港公屋外觀。圖/張謙

香港公屋外觀。圖/張謙

文/張謙

香港房價高昂,市民大都吃不消,而高昂的房價,也令租金相應處於高位,對「無殼蝸牛」帶來壓力,來自中國大陸的張先生對此深有同感。

月租25K住「板間房」

薪水大半被房租吃掉

張先生3年前來港工作,在港島灣仔租了一個不到100平方英尺的小房間,月租港幣6700元(約新台幣2萬5346元)。他說,這個小房間是香港俗稱的「板間房」或「劏房」,小得很,但五臟俱全,有廚房和洗手間。當然,都是袖珍版。

在香港,類似的「板間房」多得是。所謂的「板間房」,是業主把整個住房改建成幾個小房間分租出去。以張先生租用的小房間為例,該住房約350平方英尺,業主修建成3個小房出租。張先生在香港一家跨國企業工作,月薪不太高,目前租金占其收入頗大部分。

的確,在香港無論購房或租房,都是一般市民頭痛的事。德意志銀行2019年5月發表《2019年全球物價報告》,比較世界56個國家和地區的生活水平,香港的平均房租排名第1,稅後薪金排名第27,綜合計算後,港人總體生活素質只排名第44,落後一眾歐美城市。

根據報告,香港一個兩房住宅單位的月租是3685美元,較5年前升近兩成。相對地,2019年香港的人均薪水(稅後)2399美元,較5年前下降了7%。

對於報告結果,「香港01」評論指出,儘管報告針對的對象是全球白領,但相信本地人閱讀報告後深有感受,因為香港薪水表面豐厚,但大部分被房租吃掉,只剩下部分用於應付各項生活所需。

房價收入比全球第一

買房得19.4年不吃不喝

2018年初,國際公共政策顧問Demographia公布的《2017年國際房價負擔能力報告》也顯示,香港房價收入比由2016年的18.1倍,上升到2017年的19.4倍,連續8年成為全球房價最難負擔的地方,一個家庭要19.4年不吃不喝,才能買得起房屋。

60歲的譚先生受訪時說,他當前最大的願望是樓價下跌,買間房讓一家三口入住。譚先生說,2010年他眼看樓價飆漲,於是出售自己的民房,打算等樓價回落時回購賺取差價。但自此樓價節節攀升,他當年出售的房屋,目前售價已漲了1倍。

售房至今,他們一直租住民宅,每月租金港幣1萬2000元(約新台幣5萬400元)。不斷付出租金之餘,樓價也持續上升,令譚先生十分著急,恐怕再也沒機會購房。為此,他曾希望申請政府的公屋,但不符合資格。

年輕人「一屋難求」

政府尋地蓋公屋打房

香港的住屋一般分為兩類,即公營房屋和民營房屋。公營房屋又包括公屋和居者有其屋(簡稱居屋),前者是政府興建並出租給中下階層民眾居住的租住房,後者則是出售屋,以市價5到6成出售給較有能力的中產階層。民營房屋則是由民營發展商興建並出售或出租的房屋。

目前香港人口超過730萬,根據政府統計處數字,其中約3成人口、超過200萬人在公屋居住,近兩成人口住在居屋,其餘則擁有或租住民房。過去幾年,民房租金也隨著樓價上漲大幅飆升,令租客苦不堪言。相較之下,一個公屋單位的租金只有民房的五分之一,不但為中下階層遮蔭,且因租金便宜,生活也得以「較為寬裕」。

由於樓價居高不下,加上民宅租金不便宜,近幾年申請入住公屋的人數不斷飆升,尤以年輕單身者的增幅最為顯著,也凸顯年輕人「一屋難求」的慘況。房屋委員會公布的數字顯示,截至2019年3月底,公屋申請案有25.46萬宗,一般申請者的平均輪候時間維持5.5年,是歷史高位。

面對如此龐大的公屋需求,政府正從多方面著手,一方面壓制房地產價格飆升,以帶動租金下降,同時找尋土地興建更多公屋或居屋,以平衡民宅市場。但興建龐大公屋和居屋,就必須增加公共開支,成為政府的長遠包袱。

2018年10月,當局提出新的填海計畫,以取得足夠土地興建住屋,滿足住屋需求和打壓飆漲的房價。這項計畫預計將造出多個人工島,可供70萬至110萬人口居住。但泛民主派以環保等理由強烈反對這項計畫,正處於弱勢的港府,恐怕難以落實填海工程,只能尋求其他辦法。