小雁塔 圖╱葉含氤

小雁塔 圖╱葉含氤

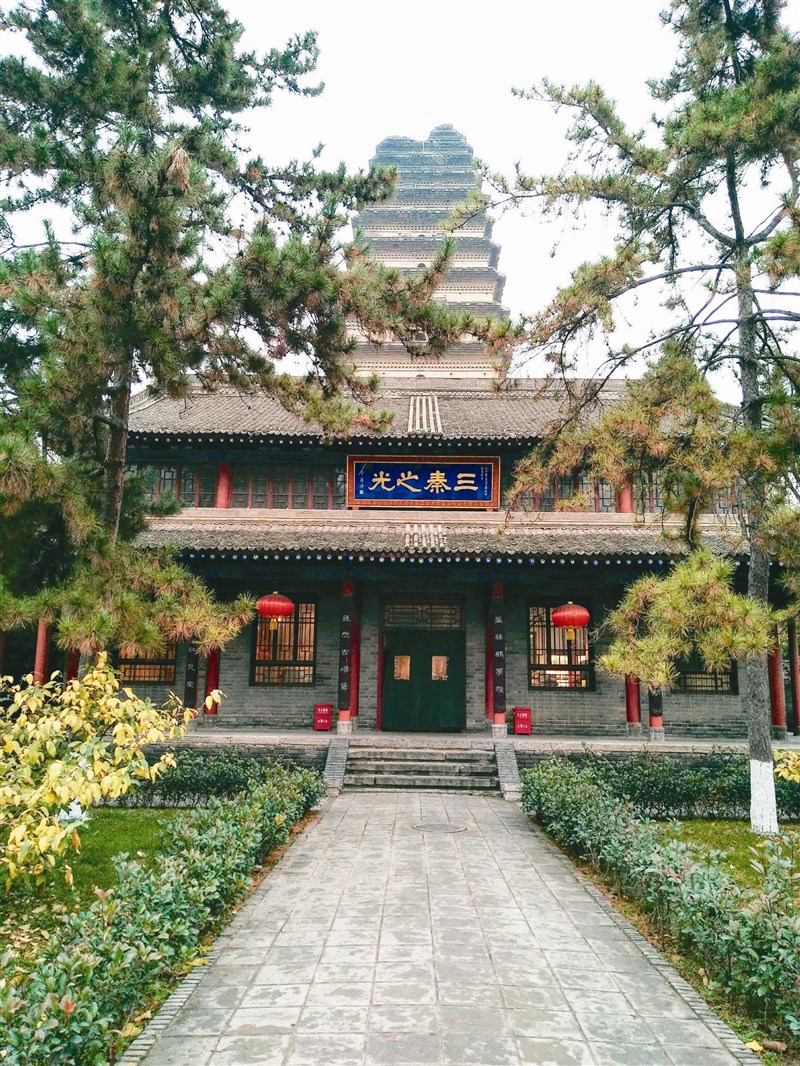

薦福寺一景 圖╱葉含氤

薦福寺一景 圖╱葉含氤

文╱葉含氤

從終南山返回西安城內,已過正午,而我大概是暈車,頭痛得很,強忍著不適,輾轉換車回旅館休息。兩小時後,才又出門往小雁塔走去。而去小雁塔的途中也是多舛,遇工地圍籬,亂了行進方向,打開地圖導航,又因專心盯著手機,疏忽路面落差,跌了一跤。一路走來顛顛仆仆,頭疼未癒,心緒又慌亂,直到看見小雁塔的入口,才稍微鬆一口氣。

來此之前,本以為遊客會很多,其實不然,人出乎意料的少。走在安靜寬闊,林木盎然的園區,心思也慢慢和緩下來。

小雁塔,是唐代皇家薦福寺的佛塔,最早用來存放高僧義淨從印度攜回的佛教經卷與佛圖。「雁塔」之名,源於其樣貌相似於玄奘大師譯經的大雁塔。此外,薦福寺也是唐代的文化機構「譯經院」所在之地,在李唐一代燃起漢傳佛教薪傳的火苗。

寺廟在明清兩朝整修多次,最後衰微於清末戰亂。民國初年此地也淪為軍隊駐紮地。而數百年來,佛塔曾歷經「三裂三合」的命運,小雁塔的門楣石刻曾這樣記錄:明憲宗年間,西安發生強烈地震,從塔頂到塔足裂開尺餘,中間就像嵌著一扇可透光的窗。數十年後,到了明武宗時,又歷一大震,塔樓一夕復原如故,猶若神合。

而後又這般反覆兩次,因此小雁塔的神靈傳奇,廣流民間。但現代專家認為,小雁塔的不倒,源於地基是實心圓鍋形夯底,因此千年來,雖歷數劫,仍如不倒翁般巍然屹立。

現今小雁塔隸屬西安博物院管理,園區除了佛塔之外,還有薦福寺的古建築群。我行經中央通道,走過一進又一進的古雅廳堂,其中有關中歷史解說,也有古物供人思懷。大廳門堂陳舊但不萎敝,清淨怡人。又繞到周邊側院,有些小院藤蔓蕭瑟,有些門廊空寂清明,有些幽徑則是擺放了石佛石碑,也有些屋舍成為藝術家的工作室。後來在一個沒什麼遊人的邊間窄院,突兀地傳來一陣濃郁的咖啡香氣,勾人似地將我引入。那是一間賣明信片、書籍飲料的文創商店。我在架上挑了幾張卡片,又點了杯的咖啡,坐在店裡伏案寫幾個字。

坐下不到一刻鐘,不遠處傳來中樂團凌亂的試音。剛才這小院還靜悄悄的呢!又不久,更多聲響接次鳴起,有笙笛、二胡、揚琴…….霎時將冬日肅寒,喧騰得熱鬧非凡。我問了店員,店員說,就在隔壁,是練習唐代音樂的場地。

喝完咖啡,推門尋聲而去,那屋子外的青灰石牆上懸掛著門牌,寫著「樂壽堂」。

聽著樂音,見那三個字,心底漫泛起一陣微微的,稍縱即逝的喜悅:吾願唐音永壽。這裡的「音」,不只是樂音,還含藏著古代文明的回聲殘響。薦福寺,千年前的佛教譯經地,就算近代曾淪為軍事政治的附庸,但終究又回復文化傳承的本質。人世間瞀氣沌沌濁浪滔滔,總也會有清澈的光。而歷史向來都是在明媚與陰翳間擺盪。

離開景區時,一陣大風從市井長街吹來,穿林而過。我仰首靜靜地看著黃葉紛然飄下,忽覺早前惱人的頭疼與闇亂的心情,都已消逝無蹤。