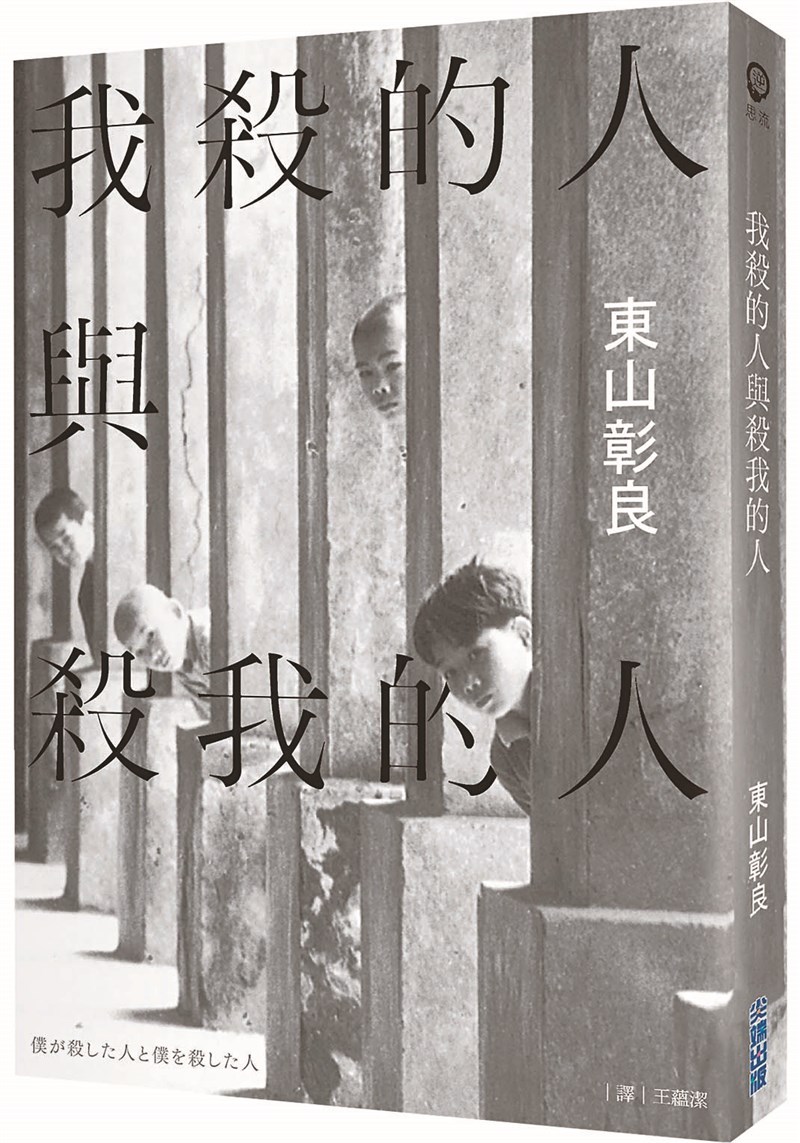

《我殺的人與殺我的人》圖/尖端出版提供

《我殺的人與殺我的人》圖/尖端出版提供

東山彰良的小說雖都在日本出版,但小說中的故事卻都發生在台灣。圖/尖端出版提供

東山彰良的小說雖都在日本出版,但小說中的故事卻都發生在台灣。圖/尖端出版提供

文/郭士榛

東山彰良是誰?他的小說雖都在日本出版,但小說中的故事卻都發生在台灣。先前出版的著作《流》講述一九七五年東山彰良的父親所成長的時代,《我殺的人與殺我的人》則選擇自一九八四年開始,當時十六歲的東山彰良正值慘綠少年,兩本小說的發生地都在台北市廣州街。

二○一五年東山彰良創作《流》獲得直木賞之後,二○一九年又以新作《我殺的人與殺我的人》拿下三項日本文學獎。東山彰良說:「當我寫完《流》之後,記憶中的廣州街仍有許多故事想寫。《流》實在充滿明朗的光,為了區別,《我殺的人與殺我的人》加入許多暗影,甚至沒有任何奇蹟發生。」

小說有他的台灣記憶

東山彰良五歲便離開台灣,每年僅暑假期間返台,因而他對於台灣的記憶,都是火傘高張的夏日的暑假。小說裡有他於暑假累積的台灣記憶。

《我殺的人與殺我的人》講述四名少年在暑假即將結束的前兩天,為著朋友阿杰的幸福,一起計畫教訓家暴阿杰的本省籍繼父,這對少年們來說是「幹一樁大事」的等級,卻也使他們往後的人生有了遽變。

「十三歲是很關鍵的年紀,比較會單純依照個人意志去行動、且認真對待朋友的年紀,通常在那之後就會習得分辨是非的能力,幹壞事就沒那麼容易了。」東山彰良為了讓小說充滿暗影,故事中的少年都犯了錯,當年的錯誤變成絆腳石,長年絆住這群少年的心,直到三十年後才有釋懷的契機。東山彰良表示,三十年可以發生很多事,少年們也需要這樣的時間距離去完成原諒與接受。」

東山彰良說當少年們決定犯錯之前,心中仍會出現諸多衝突而難以抉擇,東山選擇讓他們去向關帝爺擲筊討答案,「我一方面不希望讓少年們變成真正的壞人,一方面也是因為十三歲,真的很特別。」試圖寫得殘忍,卻又對少年們充滿同情,也莫怪少年們再次重逢時,會對互相傷害過彼此的人說,「謝謝你,和你當朋友,一直是我的驕傲。」

讓沉重故事更具張力

如同前作《流》一般,東山彰良是用一種細膩的「屁孩」筆調說一個沉重的人生故事,雖然寫得好像純文學小說的介紹,但《我殺的人與殺我的人》仍是一本推理小說,敘事者透過點點滴滴的回憶,重建「布袋狼」殺手的心理動機,一些「不能說」的推理技巧運用,也讓這個看似沉重的故事讀起來更具張力。

東山彰良透露,他的下一部作品已經完成,背景設立在西門町的紋身街,是一本短篇集,預計九月在日本出版,請大家拭目中譯版的推出。