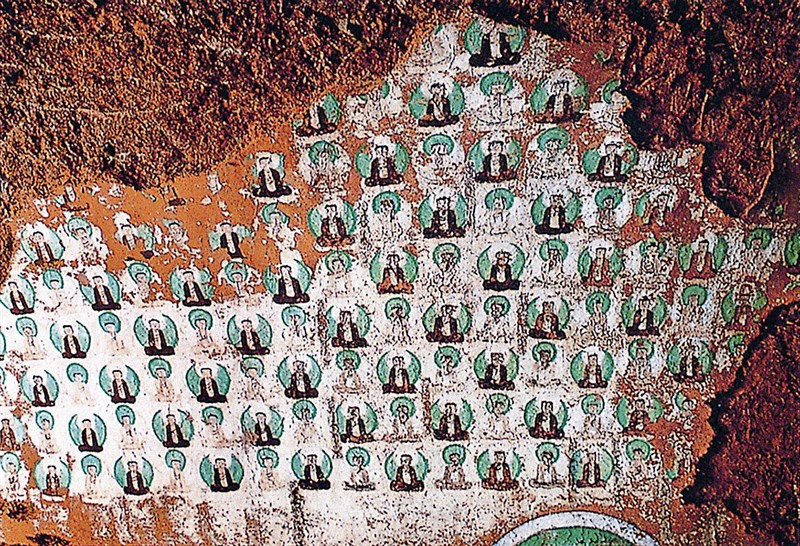

阿艾石窟券頂右側千佛圖/新疆庫車 圖/世界佛教美術圖說大辭典提供

阿艾石窟券頂右側千佛圖/新疆庫車 圖/世界佛教美術圖說大辭典提供

文/星雲大師

(九)神會禪師在六祖大師處得法的因緣如何?對於六祖大師有什麼貢獻?

佛教重視傳燈,任何偉大的宗師,其法脈的流傳,端賴後世弟子燈燈相傳,發揚光大。關於六祖惠能大師宗風的樹立,以及對後代產生的影響力,他的弟子神會禪師是一個非常有貢獻的人。胡適博士曾經考證說,神會禪師應該列為禪宗第七祖,他認為六祖的傳人不是別人,正是神會禪師!不管胡適博士的立論是對與不對,不過,由此可以知道,神會禪師對於六祖的貢獻,是如何之大了。甚至,惠能大師之所以成為禪宗六祖,也是經由神會禪師為禪宗定下的宗譜。

禪宗傳到第六祖,分為南頓北漸。北方的神秀大師在當時已經深為朝廷所重,當代的大臣、士大夫們,以及十方學子均對他尊崇有加;而六祖惠能,他只是在偏於一方的廣東弘法。六祖惠能大師圓寂以後,神會禪師以佛陀在靈山會上,把涅槃妙心傳給迦葉尊者,所以定迦葉尊者為初祖,一直到達摩祖師為二十八祖。因此這二十八祖的次第,就是由神會禪師確定下來的。及至達摩祖師東渡中國,傳慧可、僧璨、道信、弘忍,再傳到六祖惠能,這東土六祖,也是神會禪師所確定,從此禪宗的正統,六祖為惠能大師,而不是北宗的神秀。

神會禪師曾在滑台大雲寺開無遮大會,莊嚴道場,十方大德雲集,目的就是為了替天下的學道者定宗旨、辨是非,也就是要確定惠能大師是禪宗的嫡傳。

甚至於他為了一再宣揚南宗,因而得罪了神秀大師的門下,其中有個玉石如意,多次密告神會禪師聚眾造反。當時也有很多同學們力勸神會禪師不必如此計較、認真,但是神會禪師為了正法,可以說犧牲生命也在所不惜。在他四十八歲的時候,曾經遭唐玄宗貶到江西,在江西住了許多年,直到肅宗時,因為安祿山造反,國家府庫缺錢,神會禪師出售度牒,幫助政府籌募軍需,肅宗感動於他的愛國,肯定他的地位。後來國家敕建一座荷澤寺,供神會禪師居住,當時他已經八十七歲了。因為他對國家的貢獻,唐朝政府後來定南宗為正統,北宗神秀那一支脈,也就慢慢的衰微。

尤其,神會禪師為了樹立南宗的宗風、正統,直陳「北宗師承是旁,法門是漸,神秀是旁子,嫡傳是六祖惠能,法門是頓」。他從四十多歲一直到八十多歲,不斷與神秀大師的弟子普寂對抗,可以說為了師門,早已將生死置之度外。有一首詩說:「尋僧偶爾入山行,青磬紅魚未了情,綠竹還隨人意思,吟風來伴讀經聲。已了娑婆未了緣,深情只欠祖師禪,大悲殿裡千尊佛,空向人間泛渡船。」神會禪師的深情只是為了要報答六祖惠能大師,他的心願只是為了弘揚南宗的頓教法門。所以,神會禪師的一生,一直到唐代肅宗皇帝敕定南宗為正統,總算圓滿所願。因此,我們現在捧讀禪宗史的時候,對於神會禪師這位一代高僧,不禁油然生敬。

(十)六祖大師賜衣給方辯禪師,以及對臥輪禪師的偈語提出評議,這兩件事情有什麼特別的含義?

六祖大師自於黃梅五祖座下得到衣鉢傳法以後,受到的迫害不斷,因此在他心裡已經體會到衣鉢的爭端很多,也決定從此不再傳授衣鉢了,然而為何後來又要賜衣給方辯禪師呢?有一首詩說得好,「兩岸桃花紅似火,夾堤楊柳綠油油,遙看白鷺窺魚處,衝破平河一點青。」兩邊岸上的桃花通紅,兩邊堤防上的楊柳綠得青翠,你遠遠地看到白鷺鷥兩個眼睛瞪著水裡的魚蝦藏身之處,突然那麼一下,衝破平河一點青。佛法本來就是那麼個樣子,不過,又要經歷那麼一刻,所謂衣鉢相傳,就是以心印心。又說:「五月西湖涼似秋,蓮荷初動暗香浮,明年花落人何在?把酒問花花點頭。」五月裡的西湖如同秋天一樣的涼爽,荷花初放的時候,飄來陣陣的清香,花雖無情卻解語,因此只要我們得道,一切山河大地,情與無情,皆能同圓種智。所謂「溪聲盡是廣長舌,山色無非清淨身」、「鬱鬱黃花無非妙諦,青青翠竹總是般若」。因此,禪師們悟道以後,傳衣鉢,主要的就是那麼一點頭,就是那麼一個印心的方便。

說起惠能大師付衣給方辯禪師的機緣:有一天,六祖大師跪在水邊的浣衣石上洗滌五祖所傳授的法衣。忽然來了一個遊方僧,先行禮拜,接著對六祖大師說:「我方辯從很遠的地方來,我希望見到五祖所傳的衣鉢。」

六祖大師聽他這麼一說,就出示衣鉢,同時問他:「上人攻何事業?」

方辯禪師回答:「我會雕塑。」

六祖一聽:「你會塑像,你試著塑看看,能否把我這個樣子塑個像嗎?」

方辯禪師仔細觀察一番,回去就照六祖大師的樣子,塑了一個像,像高七寸,唯妙唯肖,堪稱藝術精品。六祖大師看了以後,說:

「你只解塑性,不解佛性。」意思是說,雖然雕塑的好,不過,你只了解塑像之性,至於精神、佛性你卻塑不起來。因此,六祖大師就為方辯禪師摩頂,並且說道:「永遠作為人天的福田。」

這一段事情,正如過去佛陀住世的時候,曾經上忉利天宮為母親說法,三個月沒有回到人間,當時的優填王及大臣、弟子們,非常思念佛陀,就請目犍連尊者利用神通力,帶了一個會塑像的人到天上去,瞻仰佛陀的樣子,然後回到人間,用檀香木塑一尊像,這就是佛像的開始。當佛陀從天宮回到人間的時候,雕塑的檀香木佛像竟然會走動,向前迎接真的佛陀,佛陀對這尊塑像說:「以後末法時代,就要靠你為人天做福田了。」所以,現在大家拜佛,也是祈求平安、幸福,是祈求一種功德、福田。六祖大師也用這樣的話,對塑像說:「永為人天福田。」同時用法衣來酬謝方辯。方辯禪師便將六祖大師給他的這件法衣分為三份,一份披在所塑的像上,一份自己留著做紀念,一份用棕葉包裹起來,埋藏在地下,並且立誓說:「後世得到這一件法衣的人就是我,將出世在這裡重建殿堂,安身度眾。」

六祖大師於五祖弘忍座下「三更受法,人盡不知」,弘忍大師說:「我有正法眼藏,傳授給你。」又說:「昔者達摩大師初來此土,人皆不信,所以他說:『我們從佛陀那裡代代相傳,這袈裟表示一種信仰。』『代代相傳,法法印心』,衣缽本身是無情無意,但是藉衣鉢的表徵,我們要自己自悟自解。」這就是傳授衣鉢的意思。

自古以來,佛佛相傳,密付本心。因此,有人問六祖的曾孫黃檗希運禪師說:「六祖他不會經書理論,為什麼五祖弘忍大師要傳法給他?神秀上座是五百人的上首,講經三十餘年,為什麼沒有傳法呢?」最主要的,六祖大師是心裡契合如來的真心,所以才能得到這個法。衣鉢本身沒有什麼意思,它代表的是道、是法;得到衣鉢,就等於得道、得法。因此,過去的祖師們,總想從前代的大師那裡,得到一個表徵的傳授,表示衣鉢相傳。

在〈機緣品〉的最後,引用了臥輪禪師的一首偈語:「臥輪有伎倆,能斷百思想,對境心不起,菩提日日長。」這一首偈語是說,臥輪禪師的禪法很高明,他能把各種妄想、分別斷除,對待世間上的森羅萬象,好或不好,人我是非等一切境界,都能不起心動念,所以菩提、正覺就好像天上的太陽那麼光明,像時間永恆無盡,充滿無限的未來。

但是,六祖大師聽到這一首偈語以後,並不以為然。因為惠能大師的道,並不是叫人天天只是不動念、不工作。六祖惠能大師是主張:「佛法在世間,不離世間覺;離世求菩提,猶如覓兔角。」你在生活裡修行,所謂舂米、推磨、打柴、擔水,這都是修行,都是學道,何必一定要「對境心不起」,才能「菩提日日長」呢?在工作裡面修行,不是更能見出真工夫嗎?所謂「但自無心於萬物,何妨萬物假圍繞」,只要我們心不在萬物上計較,萬物圍繞我們,也不必怕呀!所以維摩居士,「雖處居家,不著三界,示有妻子,常修梵行。」你以為離開了生活,離開了世間,還有另外一個菩提可證嗎?這是六祖大師所不同意的。

張拙有一首偈語也說得很好:「光明寂照遍河沙,凡聖含靈共我家。一念不生全體現,六根才動被雲遮。」本來我們的真如自性光明朗照,恆河沙界都是我們的自性之光,凡夫也好,聖賢也好,乃至一切生物,都與我們是一家人,一切眾生皆有佛性。所謂:「我心如燈籠,點火內外紅,由外可比內,明朝日出東。」真心不可以比,有了比較、分別,就不是那麼一個真實的東西。所以,六祖惠能大師聽到臥輪禪師這首偈語以後,他說:此偈未明心地,太過抽象,太過消極,如果你們依照這首偈語來修行,那只是一種束縛、停滯。我這裡也有一首偈語,在平常日用之間自有妙處。這一首偈語說:「惠能沒伎倆,不斷百思想,對境心數起,菩提作麼長。」惠能我沒有伎倆,我也不持戒,我也不犯戒;我不拜佛,也不謗佛;我不動念,我也不是寂靜;我就是隨緣而住,隨緣生活。

曾經,龐蘊居士問馬祖道一禪師一個問題,他說:「河裡的水也沒有精,也沒有怪,可是這水卻能乘萬噸的舟船,此理如何?」

馬祖回答得很妙,他說:「我這裡也無水,也無舟船,你說什麼精怪呢?」

意思是說,你為什麼都要用對待法來悟禪呢?禪是超越對待的。迷悟之間不是禪,迷悟之外才有禪。「諸法從本來,常自寂滅相。」諸法,你以為是動就不是禪,靜就是禪嗎?靜也不是禪。所謂「言下忘言一時了,夢中說夢兩重虛」。我們在言下忘言,處處無蹤跡,隨遣隨了,只有大大的放下,才能大大的自在。人生如同夢中說夢,哪一樣是實在的東西呢?所以,禪宗有一首詩:「是動是靜禪是動,不參不動即如如,既然修去便修去,欲得了時無了時。」

禪,能放下的地方,你當然要放下;能提起的時候,自然要提起。如佛陀,「食時,著衣持鉢,入舍衛大城乞食,於其城中,次第乞已,飯食訖,收衣鉢,洗足已,敷座而坐。」這就是六度的生活,他在食時、著衣、持鉢都是禪定,入舍衛大城也是禪定,敷座而坐更是禪定,可以說,食衣住行,行住坐臥,都是智慧,都是禪定,都是六度的妙用。所以,六祖大師無論傳衣鉢也好,不傳衣鉢也好,無論說法也好,語默動靜也好,可以說,他所表現的,都是一種祖師禪,都是他的道。