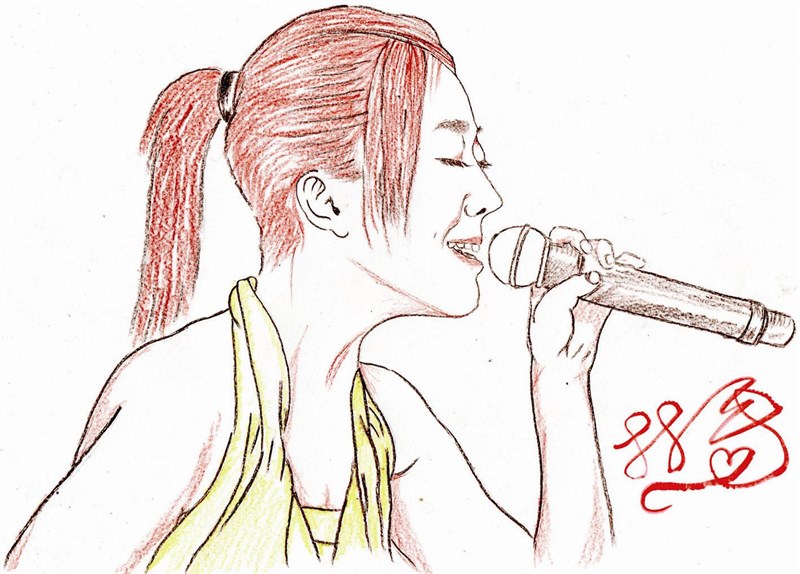

圖二:平原綾香圖/林一平

圖二:平原綾香圖/林一平

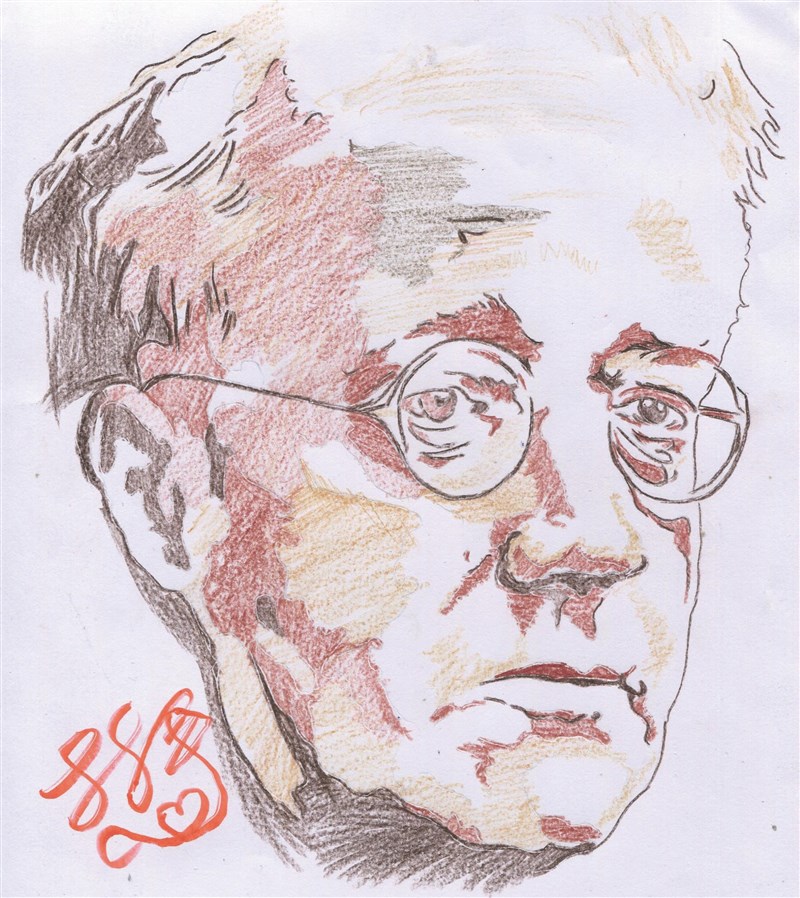

圖一:霍爾斯特 圖/林一平

圖一:霍爾斯特 圖/林一平

文/林一平

1914年至1916年之間,英國作曲家霍爾斯特(Gustav Theodore Holst;1874 ─1934;圖一)創作了管弦樂《行星組曲》(The Planets suite Op. 32),以7個樂章來詠頌太陽系的7個行星,分別為〈火星〉(Mars: the Bringer of War;完成於1914年)、〈金星〉(Venus: the Bringer of Peace;1914)、〈水星〉(Mercury: the Winged Messenger;1916) 、〈木星〉(Jupiter: the Bringer of Jollity;1914)、〈土星〉 (Saturn: the Bringer of Old Age;1915)、〈天王星〉(Uranus: the Magician;1915),以及〈海王星〉(Neptune: the Mystic;1915)。

這些樂章的副標題大概起源於里奧的《綜合的藝術》,因此富有星象學的意義,但是此組曲並非標題音樂,將各樂章的副題廣義的解釋,是更恰當的欣賞指引。組曲旋律廣泛採用了英國的民俗音樂與印度東方題材,保有相當的古典色彩,體現了宇宙的遼闊與未知的神祕。

第一樂章〈火星〉的副標題──「戰爭使者」,代表破壞與毀滅,樂章完成於第一次世界大戰爆發前夕,有人認為,這段音樂是在預言即將爆發的戰爭。弦樂咄咄逼人的氣氛,被用於電影《星際大戰》(Star Wars)中帝國軍隊出現時,表達邪惡不祥的戰爭氛圍。

第二樂章〈金星〉的副標題是──「和平使者」,是指戰爭之後,人們渴望和平。的確,在第一次世界大戰後有威爾遜倡導的國際聯盟,以及第二次大戰後的聯合國組織。

和平的永續,在於彼此透明的溝通,因此第三樂章〈水星〉的副標題是──「帶翼信使」。這個樂章完成得最晚,正值1916年,也是最多國家投入歐戰之時。霍爾斯特認為這個樂章也可以是內心的表象。

和平之後是歡樂,因此第四樂章〈木星〉的副標題是──「歡樂使者」。雖然木星一般的意義是歡樂,但也可以和宗教或國家的慶典聯想,表現歡欣鼓舞之情。

第五樂章〈土星〉的副標題──「年老的使者」並不單意味著肉體的衰退,有時亦可視為憧憬成就之情。今日世界的人口老化,發展科技,解決老化問題,得和年老的使者好好打交道。土星的隱喻令人通前徹後,細思平生,有悽涼,也有歡欣,有感慨,卻更多希望。

《行星組曲》是霍爾斯特在人生低潮時的作品。當時他並未因際遇不佳而志氣消沉,妄自匪薄,聰明才智並未灰塞萎縮,因此能完成他唯一重要的傳世之作。他由占星學中獲致啟發,以宏觀的眼光來架構組曲。這部作品並未依照太陽系的排序來敘述行星,而是由青壯到年老,由躁進莽撞到沉穩豁達的寓意來呈現行星排序。完整演奏該作品所需的樂隊編制龐大,因此在音樂會中,往往縮小規模,以選曲演奏居多。

1921年霍爾斯特接受邀請為史普林萊斯爵士(Cecil Arthur Spring Rice;1859 ─1918)的詩〈上帝之城〉(Urbs Dei)譜曲。為了達成使命,霍爾斯特不顧疲憊,也要超時的趕工創作,最後發現擷取第四樂章的曲調正好可配合〈上帝之城〉。於是英國著名的愛國主義讚歌〈我向祖國宣示效忠〉(I Vow To Thee, My Country)完成,曾經在黛安娜王妃的婚禮及葬禮演奏過。這首歌的產生佐證了霍爾斯特的說法,他並不太在乎原組曲〈木星〉的原本標題含意,而能將之延伸到國家的慶典。

2003年日本歌手平原綾香 (Ayaka Hirahara;b. 1984;圖二) 演唱吉元由美填寫日文歌詞的〈木星〉,出乎意料的好聽動人。然而吉元由美並未遵照「歡樂使者」的原始構想,所填之詞有悽苦之意,例如: 「如果能呼喚著自己的話,那麼到哪裡就都無所謂了。你所流下的那些眼淚,是我所珍藏的東西。」〈木星〉的旋律音域遼闊,以極低音開頭,後段又極高音,中間則高低參差,並不好唱,不易編成流行歌曲。平原綾香的音域寬廣,既沉低渾圓而又細緻,從一開始輕柔的嗓音,到中後段再轉換唱腔,將〈木星〉的旋律發揮到極致,可圈可點。